Оригинальные исследования

ОБОСНОВАНИЕ. Старение населения ведет к увеличению распространенности возраст-ассоциированных заболеваний, что актуализирует изучение характеристик сахарного диабета (СД) у лиц старших возрастных групп.

ЦЕЛЬ. Провести анализ клинико-эпидемиологических показателей СД у лиц старшего возраста (≥65 лет) с оценкой контроля углеводного обмена, частоты диабетических осложнений и структуры сахароснижающей терапии (ССТ) в Российской Федерации (РФ) клинико-эпидемиологического мониторинга СД.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования является всероссийская когорта пациентов с СД на основе «Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга СД на территории Российской Федерации», свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020622447 (http://diaregistry.ru, регистр СД). Выполнен анализ деперсонифицированной выгрузки на 01.01.2024 г., включившей 5 205 647 пациентов из 87 регионов РФ. Пациенты были стратифицированы по возрастной отрезной точке ≥ и <65 лет и анализировались в подгруппах СД 1 и 2 типа (СД1 и СД2), в динамике 2013–2023 гг.

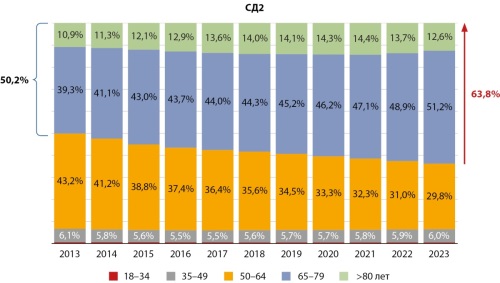

РЕЗУЛЬТАТЫ. Количество пациентов в возрасте «65+» составило 3 085 805 человек — 59,3% от общей численности пациентов с СД; из них с СД2 — 3 062 517 (63,8%), с СД1 — 23 298 (8,1%). За период 2013–2023 гг. отмечен прирост доли лиц пожилого возраста при СД2 с 50,2% до 63,8%, при СД1 с 7,9% до 8,1%. При СД2 доля пациентов, дебютирующих в возрасте старше 60 лет, увеличилась с 51 до 63%. Клинические характеристики в группах «65+» и «65-» статистически значимо различались: при СД1 уровень гликированного гемоглобина (HbA1с) 7,8 vs 8,0%, расчетная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ) — 75,0 vs 107,2 мл/мин/1,73 м², индекс массы тела (ИМТ) — 26,9 vs 23,2 кг/м²; при СД2 — 7,3 vs 7,5%, 73,1 vs 89,1 мл/мин/1,73 м², 30,9 vs 32,0 кг/м² соответственно. Доля лиц с ожирением (ИМТ>30 кг/м²) возрастала у лиц старше 65 лет с СД1 с 13 до 36% и уменьшалась при СД2 с 62 до 54%. В группе пациентов старшего возраста при обоих типах СД отмечалась более высокая частота диабетических осложнений с сочетанным поражением органов-мишеней — хроническая болезнь почек, атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания, хроническая сердечная недостаточность при СД1 в среднем в 4,6 раза, при СД2 — в 2,2 раза. В структуре ССТ в группе «65+» преобладали препараты сульфонилмочевины (СМ) 45,3% vs 35,0% и снижалась доля метформина и препаратов с органопротективными эффектами (иДПП-4, иНГЛТ-2, арГПП-1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ пациентов старшего возраста в Российской популяции пациентов с СД показал выраженные клинические отличия, характеризующие патофизиологические особенности течения СД в пожилом возрасте, что требует особого внимания к аспектам индивидуализации целей лечения и выбора терапии с позиций безопасности и снижения рисков в данной когорте пациентов.

ОБОСНОВАНИЕ. Семейные формы сахарного диабета 1 типа (СД1) представляют особый интерес в связи с высокой концентрацией заболевания, что может быть обусловлено особыми генетическими и средовыми факторами. Их изучение может позволить лучше понять и выявить новые иммунологические и генетические особенности СД1.

ЦЕЛЬ. Изучить клинико-лабораторные и генетические особенности семейных форм СД1.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Одноцентровое одномоментное исследование, включающее 267 пациентов с семейной формой СД1, и 681 пациента со спорадической формой СД1, госпитализированных в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ в 2016–2023 гг., у которых проведена оценка клинических, лабораторных и генетических параметров.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Медиана возраста манифестации была значимо ниже у детей с семейной формой СД1 (5,2 [3,0; 8,0] и 6,4 [3,6; 9,2] соответственно, p<0,001). Острая манифестация заболевания в состоянии кетоза или диабетического кетоацидоза (ДКА) отмечалась чаще в группе со спорадической формой СД1 (90,3% vs 74%, p<0,001). Частота ДКА в дебюте заболевания в группе сибсов, заболевших в семье первыми, составила 50,5%, в группе сибсов, заболевших вторыми и третьими, — 19,5%, в то время как у детей из семей, где один или оба родителя имеют СД1, — 21% (p<0,001). У детей с семейной формой СД1 чаще выявлялись антитела IAA и GAD (p<0,013 и p<0,003 соответственно). Значимых различий в показателях метаболической компенсации СД1 в исследуемых группах не отмечалось. Предрасполагающие HLA-гаплотипы DRB1*04-DQA1*03:03-DQB1*03:02 и DRB1*07-DQA1*02:01-DQB1*02:02 чаще встречались при семейной форме СД1 (p<0,001 и p<0,001), в то время как протекторный гаплотип DRB1*08-DQA1*04:01-DQB1*04:02 — при спорадической форме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Семейные формы СД1 характеризуются более ранним возрастом, меньшим, но все еще значимым риском ДКА при манифестации заболевания, а также особенностями иммунологического профиля и распределения предрасполагающих и защитных HLA-гаплотипов. Полученные данные будут способствовать улучшению прогнозирования рисков и дальнейшим исследованиям в области изучения патогенеза СД1.

ОБОСНОВАНИЕ. Распространенность избыточной массы тела и ожирения у больных сахарным диабетом 1 типа (СД1) увеличивается, что актуализирует вопрос об их влиянии на развитие осложнений.

ЦЕЛЬ. Изучить ассоциации избыточной массы тела и ожирения с сосудистыми осложнениями, факторами сердечно-сосудистого риска и уровнем биомаркеров сосудистого ремоделирования в сыворотке крови у больных СД1.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование включено 547 больных СД1, в том числе 309 с индексом массы тела (ИМТ) <25 кг/м², 155 — с ИМТ 25–29,9 кг/м² и 83 человека с ИМТ ≥30 кг/м². Чувствительность к инсулину оценивали на основании расчетной скорости утилизации глюкозы. В сыворотке крови у 130 пациентов и 30 лиц с нормальной массой тела и нормальной толерантностью к глюкозе (контроль) определяли концентрации поздних продуктов гликирования (AGEs), эндотелина-1, эндотелиальной NO-синтазы (NOS3), адреномедуллина (ADM), молекулы, специфичной для эндотелиальных клеток-1 (ESM1), молекул клеточной адгезии (ICAM-1 и VCAM-1), интегрин-ассоциированного протеина-1 (IAP-1), субъединицы интегринового рецептора (ITGB1), гемоксигеназы-1 (HO-1), белка GAS6, декорина, трансформирующего фактора роста β1 (TGF-β1) с помощью ИФА.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Ожирение у больных СД1 было независимо ассоциировано с ишемической болезнью сердца (ИБС), инфарктом миокарда и хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Избыточная масса тела оказалась независимым предиктором ХСН. Лица с ИМТ≥25 кг/м² при сравнении с пациентами с ИМТ<25 кг/м², были старше, имели сниженную чувствительность к инсулину, более высокие уровни триглицеридов, холестерина, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), мочевой кислоты и высокочувствительного С-реактивного белка. У больных СД1 в сравнении с контролем выявлено значимое повышение уровня в сыворотке крови AGEs, эндотелина-1, ICAM-1, VCAM-1, IAP-1, ESM1, HO-1, GAS6 и TGF-β1. Пациенты с избыточной массой тела при сравнении с больными с ИМТ<25 кг/м² демонстрировали более высокие уровни ICAM-1, IAP-1, ITGB1 и TGF-β1, а у больных с ожирением были повышены концентрации AGEs, IAP-1 и HO-1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. У больных СД1 избыточная масса тела и ожирение ассоциированы с сосудистыми осложнениями, факторами их риска и биомаркерами сосудистого ремоделирования.

ЦЕЛЬ. Изучить влияние некалорийного сахарозаменителя эритритола и комбинации эритритола и сахарозы на постпрандиальную секрецию инсулина и пептида-YY (PYY).

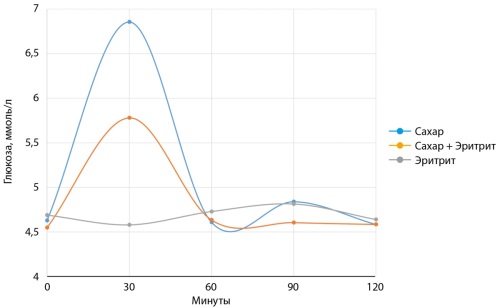

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено сравнительное исследование, направленное на оценку влияния эритритола (эритрита), сахарозы и комбинации эритритола и сахарозы на постпрандиальный уровень глюкозы, иммунореактивного инсулина (ИРИ) и PYY. Участники отбирались из числа здоровых добровольцев, в возрасте от 18 до 35 лет. При соответствии участников критериям отбора проводились дальнейшие этапы исследования. В ходе исследования каждый из участников принимал раствор сахарозы 75 г, эритрита 75 г или смеси сахарозы и эритрита (75 г и 25 г соответственно). Дальнейшее определение глюкозы и инсулина проводилось каждые 30 минут, таким образом, показатели глюкозы, инсулина и PYY определялись исходно и на 30-й, 60-й, 90-й и 120-й минутах.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Были получены данные, подтверждающие отсутствие влияния эритритола на постпрандиальную секрецию инсулина и глюкозы. В нашей работе мы также продемонстрировали снижение постпрандиальной гликемии при совместном приеме сахарозы и эритритола. Сахароза и эритрит в равной степени стимулировали секрецию PYY.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные нами данные показывают, что эритритол может рассматриваться в качестве оптимального заменителя сахара у людей с нарушениями углеводного обмена и ожирением.

Рост численности пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2) и смертности среди них заставляет искать пути оптимизации терапии СД2. При этом более половины пациентов с установленным диагнозом не достигают целевых показателей гликемии и требуют интенсификации терапии. Из-за прогрессирующего ухудшения гликемического контроля почти каждому пятому пациенту с СД2 требуется инсулинотерапия (ИТ), а со временем интенсификация ИТ с титрацией дозы препаратов инсулина. Такой подход ограничен рядом неблагоприятных эффектов: повышенным риском развития тяжелых гипогликемий, прибавки массы тела, снижением экскреции натрия, а значит задержкой жидкости в организме, неготовностью пациента осуществлять сложные схемы терапии. Добавление в лечение таким пациентам ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГЛТ-2) с инсулиннезависимым механизмом действия призвано решать задачу оптимизации гликемического контроля.

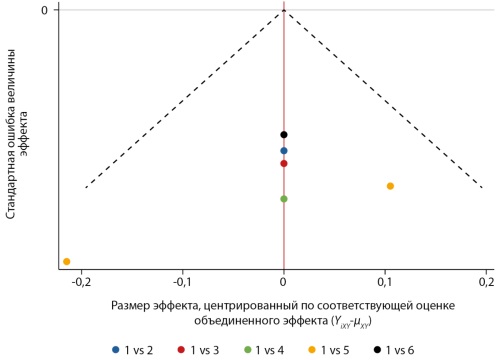

Целью данного сетевого метаанализа (СМА) было непрямое сравнение эффективности и безопасности иНГЛТ-2 в качестве дополнительной терапии к инсулину у пациентов с СД2. В анализ вошли рандомизированные клинические исследования, в которых в качестве иНГЛТ-2 назначались дапаглифлозин, эмпаглифлозин, ипраглифлозин, лусеоглифлозин, эртуглифлозин. Первичной конечной точкой являлось изменение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c); вторичные конечные точки включали изменения средних значений глюкозы плазмы крови натощак (ГПН), массы тела и артериального давления (АД), а также суточной дозы инсулина. Анализ данных по безопасности включал сравнительную оценку частоты развития гипогликемий, мочевыводящих и урогенитальных инфекций, гиповолемий. Результаты проведенного СМА демонстрируют сопоставимую эффективность различных представителей класса иНГЛТ-2 в отношении возможности управления гликемией у пациентов с СД2, получающих инсулин, наряду с соизмеримой безопасностью и переносимостью терапии.

ОБОСНОВАНИЕ. Общепринятые рекомендации по первичной настройке инсулиновой помпы в настоящее время не определены, поэтому данный процесс во многом носит субъективный характер и зависит от личного опыта и умения врача работать с инсулиновыми помпами.

ЦЕЛЬ. Разработка системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), определяющей первичные настройки инсулиновой помпы, которые имели бы удовлетворительную согласованность с экспертным мнением врачей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Модель разработана на основании данных от 2850 детей с сахарным диабетом 1 типа (СД1), которых перевели на непрерывную подкожную инфузию инсулина, включая возраст, вес, суточную потребность в инсулине, HbA1c. В основе модели лежит нейронная сеть.

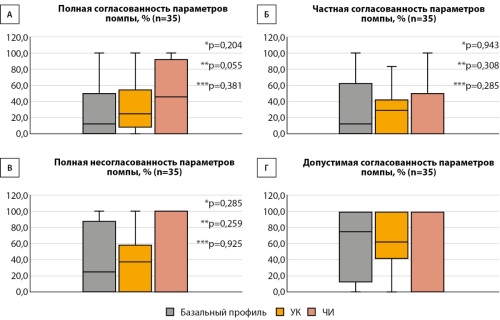

Проводилась проспективная оценка согласованности рекомендаций СППВР и врача на 35 пакетах данных детей с СД1 (медиана возраста 9,3 года [6,4; 11,5]). Использовались 4 степени согласованности: полная согласованность, когда врач согласился с предложенными программой рекомендациями; частичная согласованность, когда врач не согласился с предложенными программой рекомендациями, но разница между врачебными рекомендациями и рекомендациями СППВР была в диапазоне ±15%; полная несогласованность — разница была более ±15%; допустимая согласованность — сумма полной и частичной согласованности. Нулевая гипотеза — не существует разницы в согласованности/несогласованности между врачами и СППВР.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Частота полной согласованности между СППВР и рекомендациями врача по инициации помповой инсулинотерапии составляет 29,8–43,8%, а полной несогласованности — 33,7–41,1%. Допустимая согласованность составила 58,9–66,3%. Значимых различий в медианных показателях параметров инсулиновой помпы между СППВР и врачами относительно исходных значений нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты соответствуют ранее проведенным исследованиям. Алгоритм демонстрирует приемлемую производительность, а СППВР — сопоставимость рекомендаций по сравнению с мнением врачей-экспертов, без значимых отклонений между различными параметрами.

ОБОСНОВАНИЕ. Уровень гликемии в разных точках перорального глюкозо-толерантного теста с 75 г глюкозы (ПГТТ) отражает различные фазы секреции инсулина, таким образом, и группы беременных женщин, у которых диагноз «Гестационный сахарный диабет» (ГСД) установлен по разными точкам теста, имеют различия.

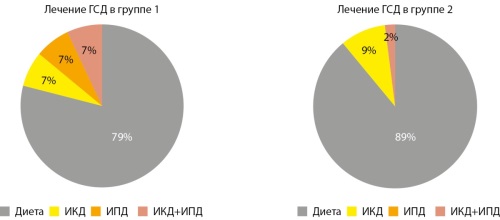

ЦЕЛЬ. Оценить влияние показателей ПГТТ с 75 г глюкозы на частоту назначения инсулинотерапии, частоту преэклампсии и результаты родов у пациенток с ГСД.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Ретроспективный анализ 200 амбулаторных карт и историй родов женщин с ГСД за период 2021–2022 гг. В соответствии с результатами ПГТТ пациентки были разделены на 2 группы: группа 1 — 102 беременные с уровнем глюкозы венозной плазмы натощак, равным или выше порогового: 5,1 ммоль/л; группа 2 — 98 беременных с уровнем глюкозы венозной плазмы через 1 и 2 часа после нагрузки глюкозой, равным или выше пороговых значений: 8,5 ммоль/л и 10,0 ммоль/л соответственно. Изучались различия по возрасту, массе тела, индексу массы тела (ИМТ), прибавке в весе за беременность, получаемой терапии по поводу ГСД, оценивались частота преэклампсии и исходы беременности в обеих группах.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Женщины группы 1 имели значимо больший вес и исходный ИМТ. Пациенткам обеих групп с ИМТ более 25 кг/м2 достоверно чаще требовалось назначение инсулинотерапии. Частота преэклампсии, вес новорожденных и частота макросомии были достоверно выше в группе 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Гипергликемия натощак в ходе ПГТТ ассоциирована с избыточной массой тела и ожирением. Также таким женщинам чаще требуется назначение инсулинотерапии. Женщины с ГСД, установленным по гипергликемии натощак, имеют больший риск преэклампсии и макросомии.

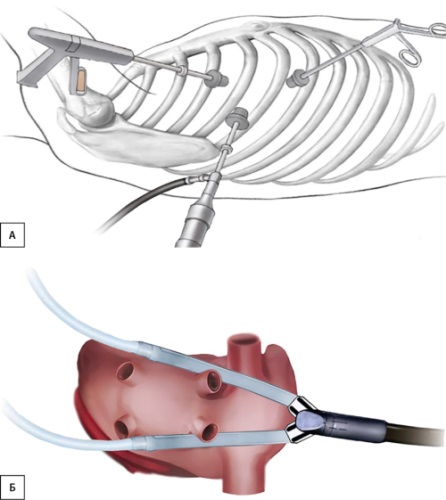

ОБОСНОВАНИЕ. Лечение больных сахарным диабетом (СД), страдающих длительно персистирующей формой фибрилляции предсердий (ФП), является нерешенной проблемой современного здравоохранения в связи с высоким риском инвалидизации и смертности. Учитывая низкую эффективность медикаментозного лечения ФП, в клиническую практику большинства стран внедрены хирургические технологии, эффективность применения которых у больных СД окончательно не изучена. Изолированное применение интервенционных хирургических технологий удержания синусового ритма при наличии СД, по данным различных авторов, ассоциировано с высокой частотой рецидивирования по сравнению с пациентами, не страдающими нарушениями углеводного обмена. Целесообразность применения таких хирургических методов, как торакоскопическая эпикардиальная абляция (Т-РЧА), изолировано или в сочетании с внутрисердечным вмешательством, для удержания синусового ритма у больных СД, страдающих ФП, в настоящее время не определена.

ЦЕЛЬ. Оценить эффективность и безопасность этапного хирургического лечения, направленного на длительное удержание синусового ритма, у больных с СД, страдающих ФП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование включено 19 пациентов в возрасте 53–73 лет, страдающих СД и длительно персистирующей формой ФП. Лиц женского пола было 4 (21,1%) человека, мужского — 15 (78,9%). С целью удержания синусового ритма всем пациентам проведено этапное хирургическое лечение: Т-РЧА с последующей эндокардиальной катетерной радиочастотной абляцией (РЧА) в области зон реконнекции левого предсердия (ЛП), которая выполнялась через 3 месяца после Т-РЧА, по окончанию «слепого периода» в случае клинически значимого рецидива предсердной тахикардии.

РЕЗУЛЬТАТЫ. По окончанию «слепого периода» синусовый ритм удерживался у 17 (89,5%) больных в течение всего периода наблюдения. Двум (10,5%) больным проведен второй, эндокардиальный, этап хирургического лечения: РЧА зон реконнекции в ЛП. На фоне длительного удержания синусового ритма после Т-РЧА наблюдалось значительное уменьшение индекса объема ЛП (p=0,013) и снижение концентрации предшественника мозгового натрийуретического пептида (p=0,014). Неблагоприятные события в периоперационном и отдаленном периодах не зарегистрированы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Этапный подход к хирургическому удержанию синусового ритма у больных с СД, страдающих персистирующей формой ФП, по данным нашего пилотного исследования, может рассматриваться как рациональная стратегия. Выполнение второго, эндокардиального, этапа лечения у данной категории пациентов целесообразно в случае рецидива предсердных тахисистолических нарушений ритма сердца.

ОБОСНОВАНИЕ. Сахарный диабет 2 типа (СД2) — заболевание с высокой распространенностью и ранней смертностью, а выделение групп риска неблагоприятных исходов имеет важное значение во вторичной профилактике.

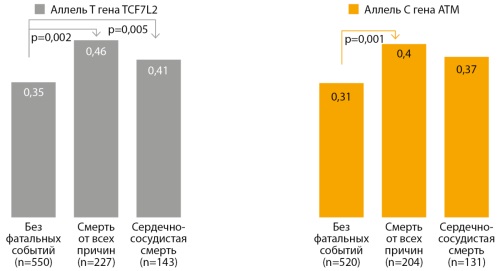

ЦЕЛЬ. Изучить клинические, метаболические и генетические факторы риска отдаленных смертельных исходов при различных клинических фенотипах у больных СД2 в Новосибирской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено проспективное когортное исследование в Новосибирской области 2507 больных СД2. Длительность наблюдения составила 6,3±2,5 года. В зависимости от уровня С-пептида и индекса НОМА-IR пациенты были распределены на 3 фенотипа: инсулинопенический (n=288), классический (n=1921), инсулинорезистентный (n=298). Летальный исход за период с 2014 по 31.12.2022 зарегистрирован у 592 пациентов (23,6%). Выделение ДНК, генотипирование структурных вариантов генов TCF7L2 (rs7903146), ATM (rs11212617) проводили с помощью ПЦР.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Ведущей причиной смерти больных СД2, независимо от клинического фенотипа были сердечно-сосудитсые заболевания (ССЗ) (63,8%). Пациенты с инсулинорезистентным фенотипом имели значимо меньшую длительность диабета на момент смерти 12,3±5,5 года по сравнению с классическим и инсулинопеническим фенотипом (р<0,001). Факторами риска общей смертности, по данным многофакторного регрессионного анализа Кокса (ОР), были длительность СД2 (1,043, р<0,001), уровень HbA1c (1,131, р<0,001), креатинина (1,013, р=0,002), наличие аллеля Т гена TCF7L2 (rs7903146) (ОР=1,431, р=0,017) и аллеля С гена ATM (rs11212517) (ОР=1,509, р=0,007). Предикторами сердечно-сосудистой смерти были HbA1c (ОР=1,129, р=0,001), длительность диабета (ОР=1,041, р=0,002), уровень креатинина (ОР=1,015, р=0,004), наличие аллеля Т гена TCF7L2 (rs7903146) (ОР=1,719, р=0,005) и аллеля С гена ATM (ОР=1,539, р=0,024).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исследование выявило, что пациенты с инсулинорезистеным фенотипом имели неблагоприятный прогноз. Основным предиктором общей и сердечно-сосудистой смерти являлся HbA1c. Наличие аллеля Т гена TCF7L2 (rs7903146) увеличивало риск общей смертности на 43,1%, аллеля С гена ATM (rs11212617) на 50,9%.

Обзоры

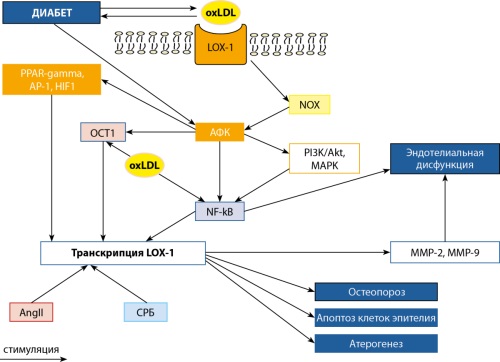

АКТУАЛЬНОСТЬ. Сахарный диабет 2 типа (СД2) встречается у 8,5% взрослого населения с тенденцией к увеличению, способствует утяжелению коморбидного фона пациента, приводит к инвалидизации. Возможной персонификации лечения СД2 могут способствовать высокоинформативные прогностические биомаркеры, поиск которых продолжает оставаться актуальным. Характерной особенностью СД2 является дислипидемия. Одним из ее проявлений является накопление в циркуляции повышенной концентрации окисленных липопротеинов низкой плотности (ox-LDL). Специфическими клеточными рецепторами молекул ox-LDL являются рецепторы LOX-1.

ЦЕЛЬ ОБЗОРА. Суммировать результаты исследований, представленных в публикациях 2010–2024 гг. (PubMed, RSCI) и свидетельствующих о патогенетической роли ox-LDL и их рецепторов LOX-1 в развитии и течении СД2.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Провели поиск более 2800 источников литературы (PubMed), в которых вместе с термином «сахарный диабет», встречаются ключевые слова: ox-LDL (1150 источников) или LOX-1 (159 источников), а также OLR1 (106 источников). Выделили более 60 источников, имеющих непосредственное отношение к СД2 и исследуемым функционально связанным маркерам — рецептору LOX-1 и его лиганду ox-LDL.

РЕЗУЛЬТАТЫ. LOX-1 представляет собой рецептор-мусорщик, который использует ox-LDL в качестве основного лиганда. LOX-1 кодируется геном OLR1, расположенным на хромосоме 12 человека. Продукты гена OLR1 характеризуются наличием изоформ, генерируемых в результате сплайсинга или однонуклеотидного полиморфизма. Взаимосвязь ox-LDL и СД2 имеет двунаправленный характер. Возникающая инсулинорезистентность прямо коррелирует со степенью окисления липопротеинов низкой плотности, которая наблюдается более чем у 80% больных и зависит от длительности СД2. Высокое содержание лиганда LOX-1 ox-LDL в плазме ассоциируется с увеличением риска СД2. Предполагается, что механизм такой ассоциации связан с функционально значимой экспрессией LOX-1 на клетках поджелудочной железы. Показано, что β-клетки поджелудочной железы в присутствии ox-LDL увеличивали продукцию индуцируемого раннего репрессора сигнального пути цАМФ — ICER. В результате действия ICER выработка и секреция инсулина прекращались. Увеличение концентрации ox-LDL является патогенетически значимым фактором развития атеросклеротических поражений сосудов, поскольку стимулирует генерацию пенистых клеток. ox-LDL-LOX-1-опосредованные взаимодействия на поверхности сосудов приводят к дисфункции эндотелия с последующим развитием гипоперфузии тканей и органных нарушений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Циркулирующий ox-LDL во взаимодействии с его рецептором LOX-1 вносит значительный вклад в развитие СД2, способствуя его прогрессированию. Увеличенная концентрация ox-LDL в циркуляторном русле повышает риск тяжелого течения СД2, приводя к дисфункции эндотелия и способствуя развитию атеросклеротического поражения сосудов.

Ожирение, сахарный диабет 2 типа (СД2) и сопутствующие метаболические нарушения занимают лидирующие позиции в списках заболеваемости во всем мире. Неудивительно, что усилия множества научных групп и клиницистов направлены на поиск эффективных терапевтических стратегий для лечения этих заболеваний. В последние десятилетия все более очевидной становится вовлеченность кишечной микробиоты в патогенез метаболических, иммунных и других нарушений у человека. В этой связи предпринимаются попытки по модуляции композиционного состава и функциональной активности микробиоты в качестве основного или дополнительного пути лечения различных нарушений. Целью настоящего обзора стало освещение и анализ результатов клинических исследований последних лет, посвященных изучению различных способов модуляции микробного сообщества кишечника с целью терапии ожирения, метаболического синдрома и СД2. Для реализации поставленной цели нами был проведен систематический поиск с использованием электронных баз данных, включая «Scopus», «Medline» и «PubMed», c ограничением срока публикации с 2019-го по 2024 гг. Проведенный анализ показал, что терапевтический успех различных методов модуляции кишечной микробиоты, с одной стороны, указывает на необходимость учитывать особенности микробного состава кишечника больных и направлять лечебные действия на коррекцию дисбиоза, с другой стороны — дает основание на широкое внедрение фармакологических или иных подходов коррекции микробиотического состава кишечника как эффективного способа лечения ожирения и ассоциированных с ним метаболических расстройств.

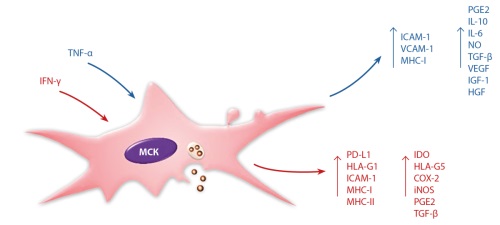

У пациентов с сахарным диабетом (СД) системные нарушения в организме могут вызывать целый ряд осложнений. Одним из основных осложнений является нарушение процессов заживления ран, что может привести к развитию диабетической язвы стопы (ДЯС) и последующей ампутации конечности. Модифицированные мезенхимальные стволовые клетки (ГМ-МСК) как средство терапии хронических ран позволяют снизить homing (хоуминг), обладают повышенным пролиферативным потенциалом, терапевтическими противоопухолевыми и поддерживающими функции поджелудочной железы свойствами. Для терапии ДЯС изучают нативные и генно-модифицированные клетки из аллогенных или аутологичных источников. В обзоре представлен мировой опыт применения стволовых клеток в терапии в доклинических и клинических исследованиях, собраны данные о предложенных технологиях терапии диабетических язв с применением ГМ-МСК: совместная трансплантация ГМ-МСК с островками поджелудочной железы, регуляция процессов миграции при помощи изменения экспрессии интегринов, блокирование сигналов эстрогена, повышенная экспрессия ряда генов, таких как SDF-1α, c-JUN, MALAT1, для повышения жизнеспособности и стимуляции пролиферации мезенхимальных стволовых клеток. Клетки, временно несущие терапевтические генно-инженерные конструкции, в доклинических испытаниях показывают высокую эффективность их применения.

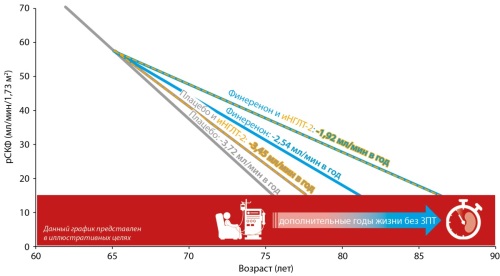

Основной задачей современного здравоохранения является повышение продолжительности и качества жизни пациентов, особенно с социально значимыми заболеваниями, такими как сахарный диабет 2 типа (СД2) и его осложнения. Хроническая болезнь почек (ХБП) — одно из наиболее частых осложнений СД2, которым страдают свыше 160 млн человек и является независимым фактором риска сердечно-сосудистых (СС) осложнений, терминальной стадии почечной недостаточности, требующей проведения гемодиализа или трансплантации почек. Эффективное управление кардиоренальными рисками и осложнениями СД2 с помощью назначения пациентам блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа дополнилось в 2023 г. новым селективным нестероидным антагонистом минералокортикоидных рецепторов — финереноном. Этот единственный в своем классе препарат позволяет значительно улучшить управляемость процессами воспаления, фиброза в почках и ремоделирования миокарда. В данной публикации представлены эффекты финеренона в отношении темпов ежегодного снижения расчетной скорости клубочковой фильтрации как основного показателя функции почек, а также предложены практические рекомендации по обеспечению безопасной инициации тройной кардионефропротективной терапии ХБП при СД2 в соответствии с действующими клиническими рекомендациями.

От редакции

Ошибки

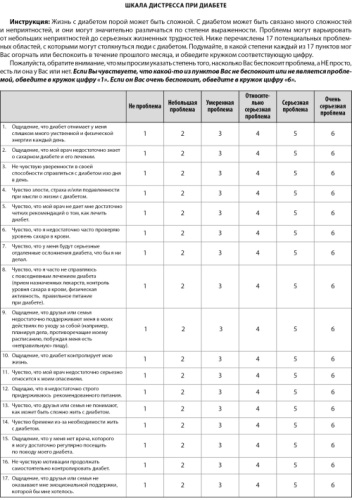

Ошибка в статье «Адаптация шкалы The Diabetes Distress Scale (Шкала дистресса при диабете) на русскоязычной выборке пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа» авторского коллектива в составе Лиходей Н.В., Епишин В.Е., Калашникова М.Ф., Каурова А.М., Тулупова М.В., Сыч Ю.П., Бондарева И.Б., опубликованной в журнале Сахарный диабет. — 2024. — Т. 27. — №5. — C. 429-440. https://doi.org/10.14341/DM13150.

В статье была допущена ошибка. В итоговом тексте статьи на рис. 1 и в табл. 4 порядок вопросов не соответствует той версии опросника, которая использовалась при сборе данных. Это связано с тем, что изначально в работе использовались две англоязычных версии опросника, различающиеся порядком вопросов 1 и 2.

Правильный порядок вопросов в опроснике Шкала дистресса при диабете:

Вопрос 1: Ощущение, что диабет отнимает у меня слишком много умственной и физической энергии каждый день.

Вопрос 2: Ощущение, что мой врач недостаточно знает о сахарном диабете и его лечении.

Редакция сожалеет о допущенной ошибке. Исходная версия статьи была заменена.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2072-0378 (Online)