Оригинальные исследования

Актуальность. Пандемия коронавирусной инфекции внесла крайне негативный вклад в аспекты ведения пациентов с сахарным диабетом (СД), ставших «мишенью» вируса как в плане более тяжелого течения COVID-19, так и повышения риска смертности.

Цель. Провести анализ факторов риска развития летального исхода вследствие COVID-19 у пациентов с СД 1 и 2 типов (СД1 и СД2).

Материалы и методы. Ретроспективный анализ базы данных Федерального регистра СД (ФРСД), включивший 15 712 пациентов с СД1 и 322 279 пациентов с СД2 с перенесенным COVID-19 и указанным исходом заболевания (выздоровление/смерть) за 2 года наблюдения (с 01.02.2020 по 03.04.2022 (дата выгрузки)).

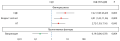

Результаты. Летальность пациентов с СД, перенесших COVID-19, составила 17,1% (СД1 — 8,8%; СД2 — 17,5%). В результате регрессионного многофакторного анализа из 7 значимых факторов при СД1 и 13 при СД2 установлены совокупности наиболее значимых предикторов риска летального исхода. При СД1 такими факторами были: возраст ≥65 лет (отношение шансов (ОШ)=4,01; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,42–11,36), наличие артериальной гипертензии (АГ) (ОШ=2,72; 95% ДИ 1,03–7,16) и синдрома диабетической стопы (СДС) (ОШ=7,22; 95% ДИ 1,98–26,29); при СД2: возраст ≥65 лет (ОШ=2,53; 95% ДИ 1,96–3,27), мужской пол (ОШ=1,51; 95% ДИ 1,23–1,84), длительность СД≥10 лет (ОШ=2,01; 95% ДИ 1,61–2,51), индекс массы тела (ИМТ) ≥30 кг/м2 (ОШ=1,26; 95% ДИ 1,02–1,55), наличие атеросклеротических сосудистых заболеваний (АССЗ)/хронической болезни почек (ХБП) (ОШ=1,49; 95% ДИ 1,01–2,04), диабетической комы в анамнезе (ОШ=12,97; 95% ДИ 1,89–88,99) и инвалидности (ОШ=1,40; 95% ДИ 1,14–1,73). При СД2 значимое влияние оказывал вид антидиабетической терапии (АДТ) до COVID-19 (последний визит до развития инфекции): инсулинотерапия (ОШ=1,64; 95% ДИ 1,30–2,07), сульфонилмочевина (СМ) (ОШ=1,51; 95% ДИ 1,23–1,84); терапия ингибиторами дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4) (ОШ=0,57; 95% ДИ 0,39–0,83) и ингибиторами натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГЛТ2) (ОШ=0,64; 95% ДИ 0,46–0,88). Вакцинация при обоих типах СД была наиболее значимым протективным фактором: СД1 — ОШ=0,19; 95% ДИ 0,06–0,59; СД2 — ОШ=0,20; 95% ДИ 0,16–0,26.

Заключение. Общим фактором риска летального исхода при СД1 и СД2 был возраст ≥65 лет; при СД1 — наличие АГ и СДС в анамнезе, при СД2 — мужской пол, длительность СД≥10 лет, ИМТ≥30 кг/м2, наличие в анамнезе АССЗ/ХБП и диабетической комы, инвалидность. Выраженные различия в рисках летального исхода отмечались при СД2 в зависимости от характера АДТ: терапия инсулином и СМ являлись факторами, повышающими риск летальности, а терапия иДПП-4 и иНГЛТ2, напротив, снижала риски летального исхода. Вакцинация снижала риск летальности в 5,2 и 5 раз при СД1 и СД2 соответственно.

ОБОСНОВАНИЕ. Россия — одно из самых многонациональных государств мира. Выделение этнических групп с более высокой распространенностью сахарного диабета 2 типа (СД2), анализ факторов риска его развития позволят разработать персонализированные подходы к профилактике и лечению заболевания.

ЦЕЛЬ. Выявить этнические особенности распространенности нарушений углеводного обмена (НУО) и факторов риска развития СД2 у взрослого населения РФ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведен ретроспективный анализ базы данных национального эпидемиологического кросс-секционного исследования NATION. В зависимости от самостоятельно указанной национальности на основании антропологических признаков были выделены следующие этнические группы: «монголоидное население», «народы Поволжья», «народы Северного Кавказа», «народы Закавказья», «русские». Анализ состоял из нескольких этапов и включал: анализ антропометрических особенностей выделенных групп; изучение распространенности НУО в выделенных этнических группах; анализ этнических особенностей факторов риска развития СД2; анализ частоты НУО в различных этнических группах с учетом территории проживания. НУО определялись как наличие СД и/или предиабета. В соответствии с критериями ВОЗ диагнозу СД соответствовал уровень гликированного гемоглобина (HbA1c)≥6,5%, диагнозу «предиабет» — значения HbA1c в диапазоне 5,7%≤HbA1c<6,5%.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Наибольшая частота НУО наблюдалась в группе «народы Поволжья» (31,2%), самая низкая — у «Народов Северного Кавказа» (15,6%), при этом индекс массы тела в группе «Народы Поволжья» был значимо ниже, чем в группе «Народы Северного Кавказа». В группах «Народы Поволжья» и «Монголоидное население» НУО более часто наблюдались при абдоминальном характере ожирения, ожирении I степени, возрасте старше 45 лет, чем у «Народов Северного Кавказа» и «Народов Закавказья». Частота встречаемости НУО у представителей группы «Народы Поволжья», проживающих на своих исторических территориях, была выше, чем у русских, проживающих в этих же регионах: 32,5 и 24,3% (p<0,001 критерий χ2), а также выше, чем у русских ЦФО: 32,5 и 27,4% соответственно, р=0,001 (критерий χ2). Распространенность НУО у «Народов Северного Кавказа» была меньше, чем у «Русских» — 13,9 и 27,36% соответственно (p<0,001 критерий χ2). Распространенность НУО у представителей группы «Народы Северного Кавказа», проживающих на своих исторических территориях (n=598), была меньше, чем у проживающих в других регионах РФ (n=164) (13,9 и 21,95%, p=0,012 критерий χ2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В настоящей работе впервые проведен анализ распространенности НУО в различных этнических группах населения РФ, выявлены определенные этнические особенности факторов риска СД2 и их вклад в развитие заболевания. Полученные результаты необходимо использовать для планирования профилактических программ в различных регионах РФ.

ОБОСНОВАНИЕ. Широкое применение в клинической практике препаратов с кардио- и нефропротективными свойствами, в частности ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГЛТ-2), базируется на результатах крупномасштабных международных рандомизированных исследований. Между тем отсутствуют данные, демонстрирующие возможности влияния данных препаратов на показатели смертности в реальной клинической практике у российских пациентов. Для изучения данного вопроса было проведено исследование CARDIA-MOS на популяции больных сахарным диабетом 2 типа (СД2) г. Москвы.

ЦЕЛЬ. Изучить влияние иНГЛТ-2 на показатели общей смертности больных СД2 Москвы.

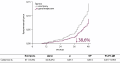

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для оценки частоты различных исходов были сформированы две выборки пациентов по заранее определенным критериям: 1) пациенты, начавшие терапию иНГЛТ-2 (дапаглифлозином) в 2017 г. и получавшие его в течение 48 мес; 2) контрольная группа пациентов (не получавших иНГЛТ-2), соответствующая основной группе по ключевым показателям: возраст, длительность СД, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, использование инсулинотерапии, уровень гликированного гемоглобина (НbА1с).

РЕЗУЛЬТАТЫ. На 1-м этапе работы был проведен анализ данных 499 пациентов, начавших лечение дапаглифлозином в 2017 г., а также 499 пациентов контрольной группы (n=998). Исходные характеристики пациентов в основном были сопоставимыми. Показатели систолического артериального давления и уровня НbА1с до исследования были хуже в группе дапаглифлозина. Применение дапаглифлозина ассоциировалось со снижением относительного риска (ОР) смерти от всех причин на 39% (ОР 0,614; 95% ДИ 0,417–0,903; р=0,013), приводило к снижению уровня НbА1с на 0,8% (с 8,5 до 7,7%, p<0,001) на протяжении 48 мес наблюдения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Использование дапаглифлозина в терапии больных СД2 позволяет снизить показатели общей смертности и улучшить показатели гликемического контроля.

ОБОСНОВАНИЕ. Сахарный диабет 1 типа (СД1) характеризуется аутоиммунным разрушением β-клеток, обусловленным влиянием факторов окружающей среды и генетической предрасположенностью. После начала инсулинотерапии у 80% детей с СД1 отмечаются снижение дозы инсулина и развитие клинико-лабораторной ремиссии СД1, или «медового месяца». При длительном отсутствии потребности в инсулине в случаях ранней доклинической диагностики СД1 и при полной клинико-лабораторной ремиссии СД1 более 6 мес возникает вопрос о необходимости проведения дифференциальной диагностики между аутоиммунным СД и неиммунными формами СД.

ЦЕЛЬ. Изучить клинические, иммунологические, генетические характеристики ремиссии СД1 и диабета взрослого типа у молодых лиц (MODY) у детей, определить дифференциально-диагностические критерии СД1 и MODY у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Одноцентровое одномоментное двухвыборочное неконтролируемое сравнительное исследование, включающее данные 150 детей, госпитализированных в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» в 2016–2021 гг. Изучены 2 популяции пациентов: 1-я популяция — пациенты с полной клинико-лабораторной ремиссией СД1 (n=36), 2-я популяция — пациенты с MODY, подтвержденным в ходе молекулярно-генетического исследования (n=114).

РЕЗУЛЬТАТЫ. Медиана возраста манифестации СД значимо выше у пациентов с СД1 — 11,25 года [8,33; 13,78] против MODY — 7,5 года [4,6; 12,2] (p=0,004). У пациентов с ремиссией СД1 уровень гликированного гемоглобина составил 6,0% [5,6; 6,4], при MODY — 6,5% [6,2; 6,7] (p<0,001). Для пациентов с MODY наиболее характерно нарушение гликемии натощак — 6,27 ммоль/л [5,38; 6,72], тогда как для ремиссии СД1 характерна нормогликемия — 5,12 ммоль/л [4,17; 5,87]. При проведении перорального глюкозотолерантного теста уровни гликемии на 120-й минуте в 2 группах значимо не отличались (p=0,08). Отягощенный наследственный анамнез у пациентов с MODY отмечался чаще (93% против 66,7%). Положительный титр аутоантител (АТ) чаще определялся у пациентов с ремиссией СД1 — 77,8%, у пациентов с MODY — 11,4%. У пациентов с MODY выявлялось повышение титра не более 1 вида АТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наибольшую значимость для проведения дифференциальной диагностики СД1 и MODY при длительном инсулиннезависимом периоде (более 6 мес) у детей с СД показали АТ ZnT8 и IA2. При отсутствии АТ рекомендовано проведение молекулярной диагностики. При выявлении только одного типа АТ решение о необходимости молекулярно-генетического анализа должно проводиться на основании комплексного анализа фенотипических характеристик пациента, включая данные наследственного анамнеза, особенности манифестации, показателей углеводного обмена.

ОБОСНОВАНИЕ. Постпрандиальная гипергликемия вносит существенный вклад в недостижение гликемического контроля у пациентов с сахарным диабетом 1 типа (СД1). Не менее четверти пациентов забывают вводить инсулин перед едой 1 раз в неделю, а более 40% вводят болюсный инсулин непосредственно перед едой, что не соответствует фармакокинетическим эффектам инсулинов ультракороткого профиля и определяет необходимость использования инсулинов с лучшей имитацией физиологической секреции.

ЦЕЛЬ. Дать оценку влияния сверхбыстродействующего инсулина аспарт (БДиАсп) на современные параметры гликемического контроля у детей с СД1 после перевода с инсулина аспарт (иАсп) с использованием систем мониторирования глюкозы.

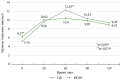

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Инициировано многоцентровое обсервационное 12-недельное проспективное открытое неконтролируемое сравнительное исследование, в которое вошли пациенты с неудовлетворительным контролем СД1 (n=44), разделенные на подгруппы терапии множественными инъекциями инсулина (МИИ) (инсулин деглудек и иАсп) и постоянной подкожной инфузии инсулина (ППИИ) на иАсп. Проведено три 14-дневных флеш-мониторинга глюкозы (ФМГ): до перевода пациентов на БДиАсп, через 2 и 12 нед после. Основные конечные показатели: динамика уровня HbA1c через 2 и 12 нед относительно исходного значения, анализ изменения параметров 5 диапазонов уровня глюкозы по данным ФМГ через 2 и 12 нед после перевода. Дополнительно исследовались: изменение суточной дозы инсулина, количество эпизодов нетяжелых и тяжелых гипогликемий, нежелательные явления, возникшие во время наблюдения.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Через 2 нед после перевода с иАсп на БДиАсп во всех группах пациентов увеличилось время нахождения в целевом диапазоне уровня глюкозы (TIR) с 53% [44,3; 66,5] до 57% [47,4; 71,0] (p-value=0,010) и уменьшился показатель времени нахождения выше целевого диапазона (TАR) с 38% [24,8; 50,2] до 30,5% [22,0; 45,0] (p-value=0,0124) при статистически недостоверном уменьшении показателя времени нахождения ниже целевого диапазона (TBR). Те же тенденции продолжили сохраняться и в показателях через 12 нед, хотя и не достигнув статистической значимости при достоверном уменьшении эпизодов гипогликемии <3,9 ммоль/л в неделю, что привело к улучшению контроля СД1: снижению HbA1c с 8,15 до 7,75% (p-value = 0,0224), более выраженному в группе пациентов на ППИИ — с 7,9 до 7,5% (p-value=0,028).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Перевод с иАсп на БДиАсп в рутинной клинической практике в режимах МИИ и ППИИ у детей и подростков с СД1 позволяет добиваться лучших показателей контроля гликемии по сравнению с прандиальным аналогом инсулина предыдущего поколения иАсп, что ассоциировано с увеличением или тенденцией к увеличению показателя TIR и снижением или тенденцией к снижению показателей TAR, а также достоверному снижению количества эпизодов гипогликемии.

ОБОСНОВАНИЕ. Cахарный диабет (СД) является предрасполагающим фактором развития многих инфекционных осложнений. В многочисленных исследованиях показана ассоциированность гипергликемии у больных СД с высоким риском более неблагоприятного течения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Однако зачастую гипергликемия выявляется у пациентов с COVID-19, не имеющих анамнеза СД. Остаются неясными этиологические факторы, вызывающие подобные нарушения углеводного обмена, стойкость этих нарушений и особенности течения, а также их сравнительное влияние на исходы COVID-19 и дальнейший прогноз пациентов.

ЦЕЛЬ. Изучить распространенность и характер нарушений углеводного обмена у больных со среднетяжелым и тяжелым течением COVID-19, а также через 6 мес после нее.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обследованы госпитализированные пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 среднетяжелого и тяжелого течения. Медицинские вмешательства вне протокола ведения пациентов отсутствовали. Наблюдение проводилось в период стационарного лечения COVID-19 и спустя 6 мес после выписки. Оценивались данные анамнеза, уровни глюкозы плазмы натощак, гликированного гемоглобина, результаты компьютерной томографии легких, принимаемая лекарственная терапия. Для оценки параметров были применены методы описательной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследование были включены 280 пациентов с медианой возраста 61,5±14,2 года. В стационаре нарушения углеводного обмена были выявлены у 188 человек (67%), остальные пациенты (33%) характеризовались нормогликемией. Пациенты с гипергликемией были стратифицированы следующим образом: группу с установленным диагнозом СД 2 типа (СД2) до COVID-19 составили 56 (20%) пациентов, в группу со стероид-индуцированной гипергликемией вошли 95 (34%) больных, в группу стрессовой гипергликемии — 20 (7%) пациентов, с недиагностированным СД — 17 (6%) пациентов. В постковидный период (через 6 мес) нормальный уровень гликемии в той же выборке был выявлен уже у 199 лиц (71,4%); у 8 (3%) человек были диагностированы новые случаи СД. Летальность составила 3,6% (n=10): в группе стероид-индуцированной гипергликемии 8 человек и в группе недиагностированного СД — 2 человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Применение системных глюкокортикоидов у госпитализированных пациентов с COVID-19 приводит к высокой частоте возникновения стероид-индуцированной гипергликемии, которая носит обратимый характер. Около 6% госпитализированных пациентов с COVID-19 имели недиагностированный СД2 и не получали сахароснижающую терапию. Наибольшая летальность была отмечена в группе стероид-индуцированной гипергликемии, что позволяет сделать вывод о роли последней в наибольшей степени ухудшает прогноз пациентов. Пациенты, имеющие впервые выявленную гипергликемию безотносительно уровня гипергликемии, характеризуются более неблагоприятным течением.

ОБОСНОВАНИЕ. Снижение частоты ампутаций вследствие синдрома диабетической стопы (СДС) является одним из параметров, определяющих качество оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом (СД).

ЦЕЛЬ. Изучение показателей, характеризующих медицинскую помощь пациентам с поражениями нижних конечностей при СД в Санкт-Петербурге с 2010 по 2021 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проанализированы годовые отчеты о лечении пациентов с СДС в городских стационарах, специализирующихся на хирургическом лечении СДС, и в амбулаторных кабинетах «Диабетическая стопа» (КДС) с 2010 по 2021 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Среднее количество пациентов в год, принятых в КДС, составило 18 527 (34 440 посещений). Доля пациентов с язвами стоп — 8,9%, пациентов с артропатией Шарко — менее 1%. В «доковидный» период частота высоких ампутаций снизилась с 48,3 до 8,6%, больничная летальность — с 11,7 до 5,7%, число реваскуляризаций возросло с 37 до 642 в год. Увеличение оперативной активности не сопровождалось снижением частоты ампутаций (59,3% в 2019 г.). Из всех ампутаций 11,3% проведены пациентам, направленным из КДС. На фоне эпидемии число посещений в КДС сократилось на 27,3%, число принятых пациентов — на 31%. Доля язвенных дефектов и частота ампутаций практически не изменились. Стационарная помощь в период эпидемии характеризовалась уменьшением оперативной активности, снижением доступности реваскуляризаций, 2-х кратным увеличением доли высоких ампутаций и ростом больничной летальности с 5,7% в 2019 г. до 14,9% в 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ статистики специализированной помощи больным с СДС за 12 лет показал снижение частоты высоких ампутаций, однако выявил увеличение частоты оперативных вмешательств при СДС на фоне практически неизменной доли ампутаций в структуре всех операций. Несмотря на значительные количественные показатели, амбулаторная служба представляется недостаточно эффективной по охвату целевого контингента. Негативное влияние эпидемии привело к значительному росту частоты высоких ампутаций и летальности.

ОБОСНОВАНИЕ. Диабетическая нейроостеоартропатия (ДНОАП, стопа Шарко) — относительно редкое осложнение сахарного диабета (СД), которое может привести не только к нарушению опорной функции нижней конечности у таких пациентов, но и к высокой ампутации. ДНОАП характеризуется персистирующим асептическим воспалением костных структур стопы, что создает значительные трудности в планировании лечебных мероприятий. В медицинской литературе имеются данные, демонстрирующие роль отдельных цитокинов и нейрогуморальных факторов в пролонгации воспалительного процесса при диабете, однако исследований, определяющих значимые маркеры асептического воспаления при ДНОАП, на данный момент крайне мало.

ЦЕЛЬ. Изучить влияние нейрогуморальных факторов и конечных продуктов гликирования на активность асептического воспалительного процесса в костных структурах стопы у лиц с сахарным диабетом 2 типа (СД2) и ДНОАП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование включены 88 больных с СД2 (45 мужчин, 43 женщины). Группу 1 составили пациенты с СД 2 типа (СД2) и неактивной стадией ДНОАП (n=43), группу 2 (n=45) — лица с СД2 и дистальной диабетической нейропатией без костно-суставной патологии. Диагноз диабетической нейропатии основывался на анализе клинической картины и показателей периферической чувствительности. Диагностика ДНОАП и определение ее стадии базировались на клинических данных, результатах инфракрасной термометрии и лучевых методов исследования костных структур стопы. Пациентам проведены общеклинические исследования, рентгенография стопы, МРТ стопы, определение С-реактивного белка (СРБ), кальпротектина, копептина, глутатионпероксидазы 1 (GP1).

РЕЗУЛЬТАТЫ. По результатам осмотра и пальпации стоп, а также анализа градиента температур кожи пораженной и контралатеральной конечностей (инфракрасная термометрия) выявлялась ДНОАП и определялась стадия данного осложнения. Диагноз хронической стадии ДНОАП подтверждался результатами МРТ и клинической картиной (отсутствие разницы температур кожи на симметричных участках стоп). По результатам лабораторного анализа выявлены статистически значимые различия в значениях копептина: в группе 1 — 0,232 нг/мл [0,147; 0,342], в группе 2 — 0,115 [0,065; 0,203] нг/мл (p<0,05) и СРБ: в группе 1 — 7,113 мг/л [2,453; 16,505], в группе 2 — 2,187 мг/л [1,131; 5,567] (p<0,05), показатели лейкоцитов в группах достоверно не различались: группа 1 — 7,86 [6,40; 9,00] 109, группа 2 — 7,00 [6,00; 8,15] 109 (p>0,05). Отмечена тенденция к повышению уровней кальпротектина и GP1 в группе ДНОАП, однако различия не были значимыми. Так, кальпротектина в группе 1 — 1,948 [1,229; 2,969] мкг/мл, в группе 2 — 1,692 [1,16; 2,514] мкг/мл и GP1 в группе 1 — 24,72 нг/мл [20,1; 31,82], в группе 2 — 22,98 [18,94; 31,2] нг/мл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В проведенном исследовании получены статистически значимые различия в уровнях копептина и СРБ: у пациентов с ДНОАП их значения были значимо выше, что свидетельствует о персистенции асептического воспалительного процесса в костной ткани пациентов даже в хронической стадии осложнения. Эти данные могут оказать помощь в принятии решения об использовании того или иного метода разгрузки пораженных суставов, что окажет влияние на клинический прогноз. Исследование нейрогуморальных маркеров артропатии в сыворотке крови пациентов с СД2 проводится впервые, в связи с чем сопоставление с результатами других авторов затруднительно. Можно предположить, что копептин и СРБ являются значимыми маркерами сохраняющегося воспаления костно-суставных структур стопы при ДНОАП.

Обзоры

Сахарный диабет 2 типа (СД2) — социально значимое заболевание, которое по темпу роста распространенности приобретает характер неинфекционной эпидемии. Хроническая болезнь почек (ХБП) является одним из наиболее частых осложнений СД2. Признаки повреждения почек и/или снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) выявляют у 40–50% пациентов с СД2. Считается, что в основе развития и прогрессирования ХБП на фоне СД2 лежат три группы факторов: метаболические, гемодинамические, а также факторы воспаления и фиброза. Препараты, применяемые в настоящее время у пациентов с ХБП и СД2, в первую очередь направлены на коррекцию гемодинамических и метаболических нарушений, а на процессы воспаления и фиброза воздействуют лишь косвенно. Гиперактивация минералокортикоидных рецепторов (МКР) рассматривается в качестве одного из основных пусковых механизмов повреждения органов-мишеней у пациентов с СД2 за счет потенцирования воспаления и фиброза. Разработка и изучение препаратов из нового класса селективных нестероидных антагонистов МКР (АМКР) направлены на получение доказательств положительных эффектов от блокирования данного патофизиологического пути развития ХБП и преодоление недостатков, характерных для стероидных АМКР. Таким образом, патологическая гиперактивация МКР с развитием воспаления и фиброза у пациентов с ХБП на фоне СД2 представляется перспективной терапевтической мишенью для реализации таргетной кардионефропротективной терапии новыми лекарственными препаратами.

Сегодня позитивное влияние бариатрических операций на течение сахарного диабета 2 типа подробно изучено. При этом активно обсуждаются не только эффект непосредственного снижения массы тела и инкретиновая теория, но и иные механизмы нормализации гликемии. Так, особое внимание уделяется обмену желчных кислот и их влиянию на различные показатели гомеостаза, в том числе углеводный обмен. После бариатрических вмешательств шунтирующего типа пассаж желчи по желудочно-кишечному тракту, а также ее взаимодействие с пищевыми массами существенно меняются, что послужило основанием для изучения данного явления. Накопленная на сегодня информация указывает на колоссальные изменения, происходящие не только в анатомии, но и в физиологии желудочно-кишечного тракта после бариатрических операций шунтирующего типа. Существенным изменениям подвергаются состав кишечной микробиоты и состав желчи. Большинство имеющихся на сегодня работ говорит о том, что данные изменения являются причиной целого ряда метаболических перестроек и непосредственно влияют на углеводный обмен. Данный вопрос все еще находится в стадии изучения и накопления необходимой информации, однако уже сегодня с уверенностью можно заявить о том, что роль пассажа желчи, циркуляции желчных кислот и реструктуризации кишечной микробиоты в регуляции углеводного обмена и энергетического баланса после бариатрических операций шунтирующего типа представляет собой чрезвычайную значимость.

Современные стратегии терапии сахарного диабета 2 типа (СД2) предполагают использование патогенетически обоснованных подходов, направленных на достижение оптимального гликемического контроля и его долгосрочное удержание. Своевременное и рациональное применение 9 классов сахароснижающих препаратов, в том числе в составе комбинированной терапии, позволяет добиваться значимых успехов в терапии диабета. Одним из основополагающих принципов лечения СД2 является влияние на инсулинорезистентность. С этой целью используются две группы препаратов: бигуаниды и тиазолидиндионы (глитазоны). Действие глитазонов напрямую связано с повышением чувствительности инсулинозависимых тканей к инсулину и выраженным снижением гиперинсулинемии у пациентов с СД2. Особый интерес представляют пути передачи инсулинового сигнала, механизмы инсулинорезистентности и возможности патогенетической терапии тиазолидиндионами. Пиоглитазон в настоящее время во всем мире является единственным доступным представителем класса тиазолидиндионов, позволяя расширить возможности управления СД через снижение инсулинорезистентности мышечной и жировой ткани и продукции глюкозы печенью. Его применение способно оказывать ряд плейотропных эффектов, в том числе на сердечно-сосудистые заболевания и неалкогольную жировую болезнь печени, что расширяет приоритеты выбора сахароснижающей терапии у пациентов с СД2 на различных этапах терапии.

Клинический случай

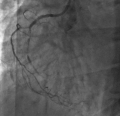

В структуре сахарного диабета 1-й тип заболевания (СД1) занимает значимую нишу, составляя до 90% случаев среди детей, подростков и лиц молодого возраста (10% составляют СД2, диабет зрелого типа у молодых и т.д.). При этом достаточно часто развиваются нарушения не только углеводного, но и белкового, липидного обмена, приводящие к серьезным макрососудистым осложнениям. Продемонстрирован клинический случай сочетания СД1, гиперлипидемии, ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности (ХСН) у молодого пациента 25 лет. Результаты обследования позволили выявить нарушение липидного обмена, многососудистое атеросклеротическое поражение коронарных артерий, потребовавшее проведения реваскуляризации миокарда, и тяжелую ХСН со сниженной фракцией выброса левого желудочка.

Продемонстрированный клинический случай показывает, что прицельное обследование сердечно-сосудистой системы должно обязательно проводиться у всех пациентов с СД и выраженным нарушением липидного обмена независимо от возраста и типа диабета. Авторы также рассматривают вопрос применения ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа у пациентов с СД1 и ХСН.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2072-0378 (Online)