Юбилей

К юбилею академика ран, президента ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, президента российской ассоциации эндокринологов, главного внештатного эндокринолога МЗ РФ Ивана Ивановича Дедова

История медицины

Открытие инсулина и начало его использования в 1921–1922 гг. совершили переворот как в эндокринологии, так и медицине в целом. Это знаменательное событие подарило миллионам больных сахарным диабетом не только саму возможность жить, но и надежду на то, чтобы жизнь с этим заболеванием была полноценной.

В статье рассматриваются история открытия инсулина, а также эволюция нескольких поколений препаратов этого гормона и тех преимуществ каждого из поколений, которые кардинальным образом изменили не только продолжительность жизни, но и ее качество.

Первое поколение — инсулины животного происхождения и решения первых задач по их достаточному производству и очистке. Следующее поколение — человеческие инсулины, очистка которых также была важной проблемой. Третье поколение — аналоги инсулина, действие которых стало ближе к профилю действия природного инсулина. И последнее поколение — аналоги инсулина, наиболее близко имитирующие действие инсулина человека.

Наряду с развитием препаратов инсулина в статье прослеживается эволюция средств его введения.

Оригинальные исследования

ОБОСНОВАНИЕ. Пациенты с сахарным диабетом 2 типа (СД2) и пациенты, находящиеся на программном гемодиализе (ПГД), формируют группы высокого риска неблагоприятного течения новой коронавирусной инфекции. Причины высокой летальности в этих группах до конца не изучены, в текущей литературе отсутствуют данные об особенностях клинического течения COVID-19 и применения тоцилизумаба (ТЦЗ) у пациентов с СД2, находящихся на ПГД в исходе диабетической болезни почек (ДБП).

ЦЕЛЬ. Выявление факторов риска (ФР) неблагоприятного исхода COVID-19 и изучение опыта применения ТЦЗ у пациентов на ПГД в исходе ДБП.

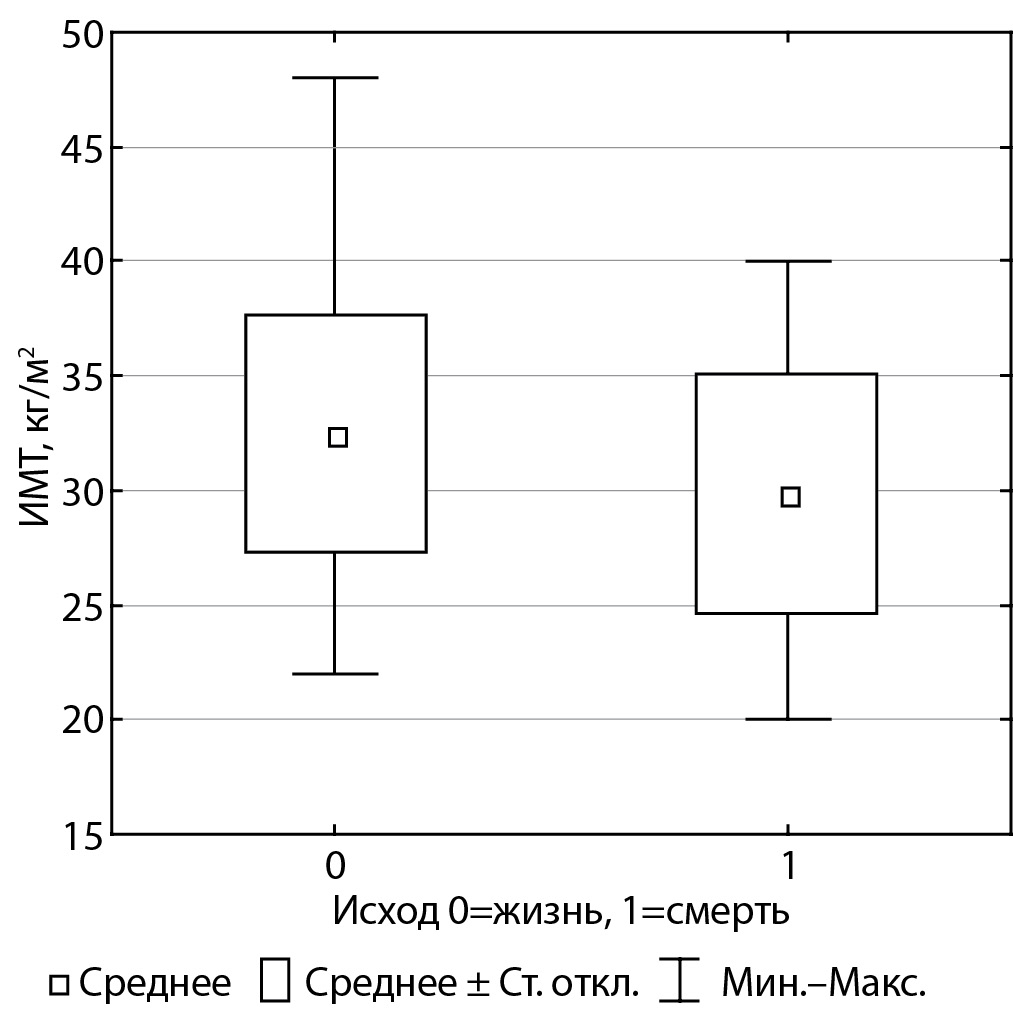

МЕТОДЫ. В ретроспективное наблюдательное исследование включены пациенты, получавшие лечение в ГКБ No52. Период наблюдения — с 15.04.2020 по 30.07.2020. Конечные точки исследования — исходы госпитализации (выписка/летальный исход). Сбор данных осуществлялся путем анализа электронных историй болезни. В качестве независимых переменных выступали параметры/признаки: пол, возраст, индекс массы тела, время «дебют-госпитализация», сердечно-сосудистая и общая коморбидность (индекс коморбидности Charlson (CCI)), наличие кардиоваскулярного события (КВС) в рамках госпитализации, лечение пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ), степень поражения легких по данным компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК), уровень гликемии натощак при поступлении, гемодиализ-ассоциированные параметры (винтаж, тип сосудистого доступа, частота осложнений). С целью определения структуры летальности анализировались данные клинико-патологоанатомических эпикризов. В подгруппе пациентов, получавших ТЦЗ, проведен анализ времени «дебют-назначение», динамики ряда лабораторных показателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследование включены 53 пациента, средний возраст 68±9 лет, мужчины — 49%. Летальность в когорте наблюдения — 45%. Летальность в подгруппе получавших лечение в ОРИТ — 81%, летальность среди находившихся на ИВЛ — 95%. Выявлена высокая сердечно-сосудистая и общая коморбидность (средний CCI 8,3±1,5 балла). Причины летального исхода (по данным аутопсий): КВС — в 37,5% (из них развившийся в ходе госпитализации острый инфаркт миокарда — в 25%), тяжелая дыхательная недостаточность — в 62,5% случаев. Независимыми предикторами летального исхода стали: нахождение пациента на ИВЛ (отношение шансов (ОШ) 106; 95% доверительный интервал (ДИ) 11,5–984; р<0,001), 3–4-я степень поражения легких по данным КТ ОГК (ОШ 6,2; 95% ДИ 1,803–21,449; р=0,005), КВС в рамках госпитализации (ОШ 18,9; 95% ДИ 3,631–98,383; р<0,001); CCI ≥10 баллов (ОШ 4,33; 95% ДИ 1,001–18,767; р=0,043), уровень гликемии при поступлении натощак ≥10 ммоль/л (ОШ 10,4; 95% ДИ 2,726–39,802; р<0,001). Для определения риска наступления летального исхода с помощью метода логистической регрессии построена прогностическая модель с использованием в качестве переменных выявленных ФР, предсказательная ценность модели составила 92,45% (положительная прогностическая ценность — 96,5%, отрицательная прогностическая ценность — 87,5%). Методом корреляционного анализа в подгруппе пациентов, получавших ТЦЗ, определены лабораторные маркеры летального исхода (повышение уровня СРБ за 24–48 ч до летального исхода (r=0,82), снижение уровня лимфоцитов после введения ТЦЗ (r=-0,49), повышение уровня лейкоцитов и снижение лимфоцитов за 24–48 ч до летального исхода (r=0,55 и r=-0,52 соответственно)).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлены ФР неблагоприятного исхода COVID-19 у пациентов с СД2 на ПГД в исходе ДБП. КВС явилось одной из ведущих причин летального исхода среди пациентов изучаемой когорты. С использованием выявленных предикторов построена прогностическая модель. Проанализирован опыт терапии ТЦЗ, на основании чего предложена упреждающая стратегия применения ТЦЗ у данного контингента больных.

ОБОСНОВАНИЕ. Диабетическая кардиоваскулярная автономная нейропатия (КАН) ассоциирована с ранней смертностью и инвалидизацией пациентов. Нарушается иннервация как сердца, так и периферических сосудов.

ЦЕЛЬ. Оценить параметры микроциркуляторного кровотока кожи у больных сахарным диабетом (СД) и КАН. Выделить предикторы наличия КАН и оценить их значимость у больных СД.

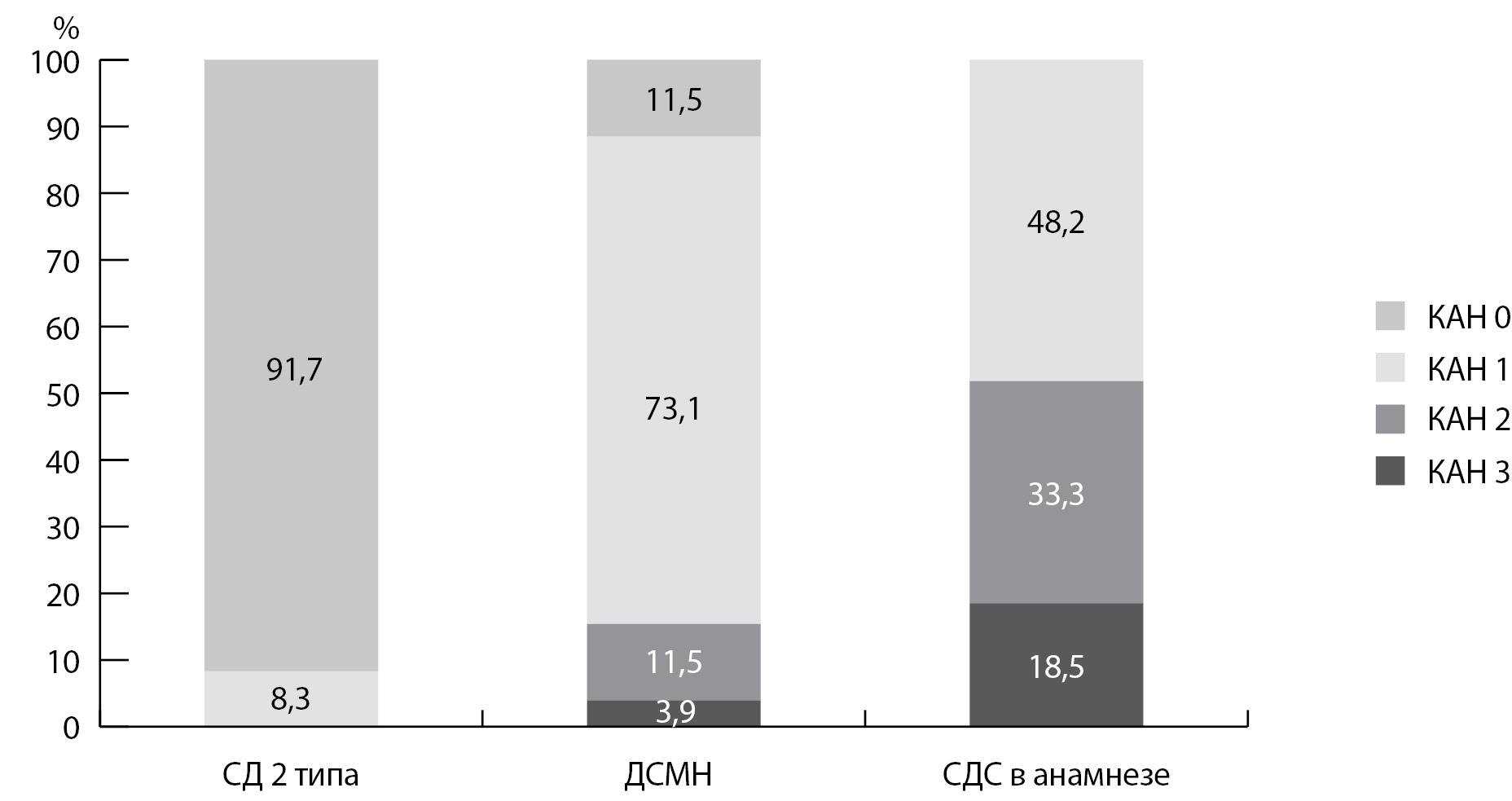

МЕТОДЫ. В исследование включены 76 больных СД 2 типа (СД2) (24 больных с впервые выявленным СД и/или СД без микрососудистых осложнений, 26 с диабетической сенсомоторной нейропатией (ДСМН), 26 с хирургическими операциями по поводу синдрома диабетической стопы (СДС) в анамнезе). ДСМН диагностирована на основании жалоб, анамнеза и клинико-неврологического обследования. Для установления КАН выполнены кардиоваскулярные тесты (КВТ) как золотой стандарт диагностики: титл-тест, тест с глубоким дыханием, маневр Вальсальвы, тест с динамометром, холодовая вазоконстрикция. Согласно рекомендациям международной группы по исследованию нейропатии, все пациенты были разделены на группы: КАН 0 (все тесты нормальные), КАН 1 (возможная/ранняя стадия — один измененный тест), КАН 2 (подтвержденная стадия — как минимум два КВТ изменены), КАН 3 (тяжелая стадия — все случаи симптоматической и/или бессимптомной ортостатической гипотензии). Микроциркуляторный кровоток кожи околоногтевого валика кистей оценивался в покое, а также в ходе холодового теста методом высокочастотной ультразвуковой допплерографии на приборе «Минимакс Допплер К» (ООО «Минимакс», Санкт-Петербург, Россия).

РЕЗУЛЬТАТЫ. КАН 1 диагностирована у 8% больных с СД без микрососудистых осложнений и у 42% и 21% пациентов с ДСМН и операциями по поводу СДС в анамнезе соответственно. КАН 2 выявлена у 27% больных с ДСМН и у 58% с операциями на стопах в анамнезе. КАН 3 определена в 8% и 19% случаев у больных с ДСМН и СДС соответственно. Параметры базального микроциркуляторного кровотока были снижены значительно у пациентов с подтвержденной/тяжелой стадией КАН по сравнению с ранней стадией и больными без КАН (Vm=2,5±0,66 см/с и 4,4±0,54 см/с, 5,1±1,01 см/с соответственно; p=0,0033). Положительный результат холодового теста зарегистрирован у 94% пациентов с подтвержденной/выраженной КАН и у 26% больных с КАН 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В исследовании на когорте больных СД2 с/без ДСМН, с/без ампутаций на стопах в анамнезе продемонстрировано увеличение риска подтвержденной/тяжелой стадии КАН в 6,4 раза в случаях снижения Vm (средней скорости микроциркуляторного кровотока по данным высокочастотной ультразвуковой допплерографии) менее 2,4 см/с. Положительный результат холодового теста ассоциирован с увеличением риска подтвержденной/тяжелой КАН в 28,6 раза.

ОБОСНОВАНИЕ. Адекватный гликемический контроль может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Однако до сих пор целевые значения уровня гликемии у пациентов старшего возраста остаются предметом дискуссии, особенно в условиях сочетанного развития сахарного диабета 2 типа (СД2) и ишемической болезни сердца (ИБС).

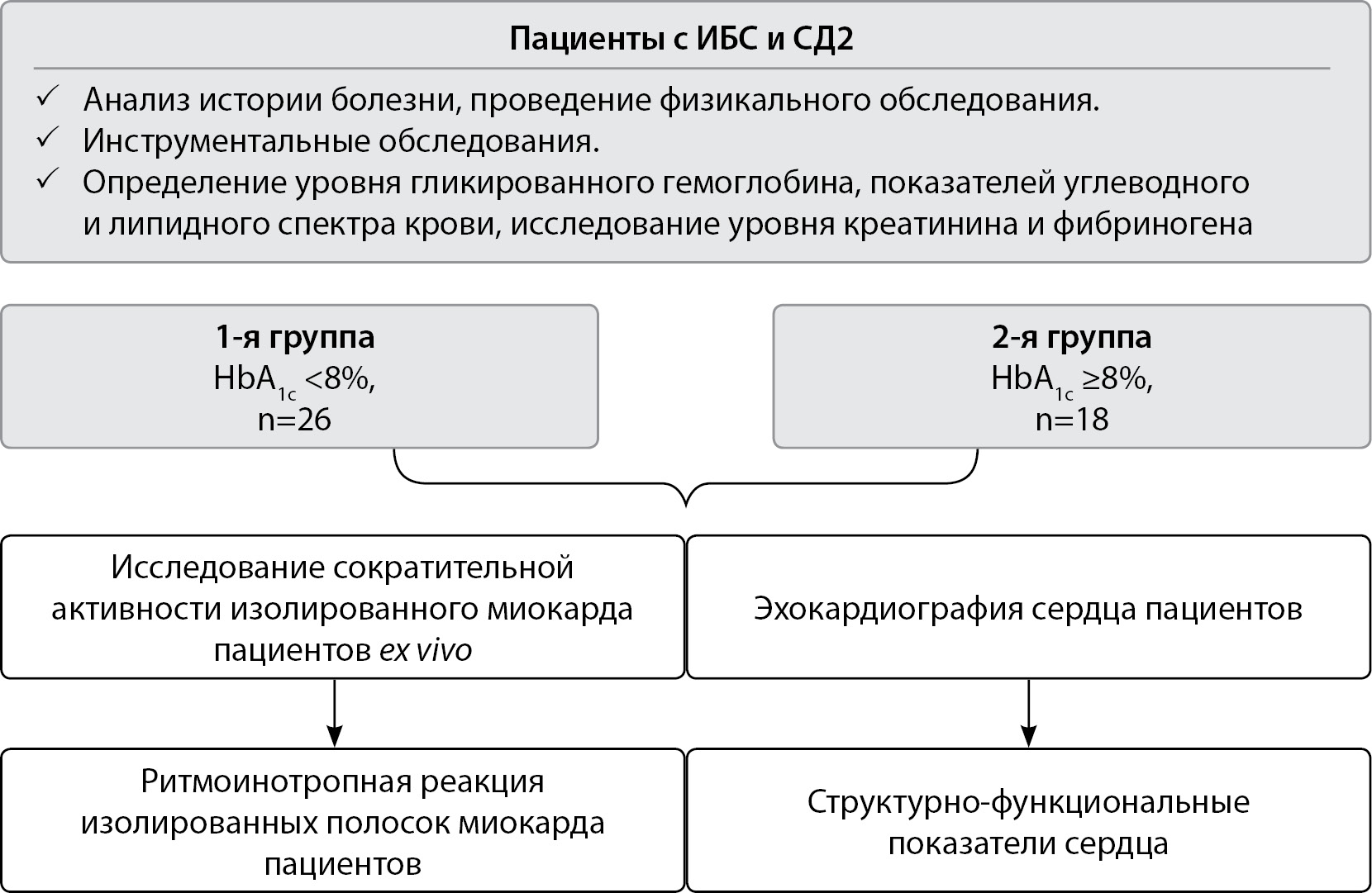

ЦЕЛЬ. Изучить структурно-функциональные показатели сердца пациентов, имеющих ИБС, ассоциированную с СД2, и ритмоинотропные реакции их изолированного миокарда в зависимости от уровня гликированного гемоглобина.

МЕТОДЫ. В исследование включены 44 пациента с диагнозом «хроническая ИБС, ассоциированная с СД2», из которых сформировали 2 группы. Пациенты с уровнем гликированного гемоглобина (НbА1с) <8% составили 1-ю группу, а пациенты с НbА1с ≥8% были включены во 2-ю группу. Анализировали структурно-функциональные показатели сердца, полученные при ультразвуковом исследовании, и ритмоинотропные реакции миокарда пациентов ex vivo, используя фрагменты ушка правого предсердия, полученного во время плановой операции коронарного шунтирования. Оценивали инотропную реакцию мышечных полосок при базовой частоте стимуляции 0,5 Гц на тестирующие воздействия. Проводили экстрасистолический тест и тест на периоды покоя (post-rest тест).

РЕЗУЛЬТАТЫ. Обнаружено, что у пациентов 2-й группы экстрасистолические сокращения изолированных полосок миокарда появлялись на более коротких экстрасистолических интервалах, что свидетельствует о большей возбудимости миокарда пациентов этой группы. Постэкстрасистолические сокращения мышц пациентов 2-й группы имели значимую потенциацию. Амплитуда сокращений мышечных полосок пациентов обеих групп была потенцированной после коротких периодов покоя. Однако с увеличением длительности покоя потенциация сокращений наблюдалась только в группе с более высоким уровнем HbA1c. По данным ультразвукового исследования было обнаружено, что у пациентов 1-й группы значения конечных систолического и диастолического объемов, толщины межжелудочковой перегородки и массы миокарда левого желудочка (ЛЖ) были значимо меньше в сравнении с соответствующими показателями пациентов 2-й группы. Скорость раннего наполнения ЛЖ (пик Е) была значимо меньше у больных 1-й группы, что свидетельствует о более медленной релаксации ЛЖ. При этом скорость быстрого наполнения ЛЖ не имела значимого межгруппового различия, но в обеих группах этот показатель не превышал референсные величины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. При умеренно повышенном уровне гликемии (9,2 [8,0; 10,3]%) сохраняются структурно-функциональные параметры сердца как на уровне изолированной ткани миокарда, так и на уровне целого сердца.

ОБОСНОВАНИЕ. Нарушение походки и баланса тела у пациентов с диабетической полинейропатией актуализирует разработку новых эффективных мер двигательной реабилитации. В этой связи проведено наблюдение, в котором использовался тренинг с биологической обратной связью по опорной реакции в условиях изменяемых параметров обратной связи.

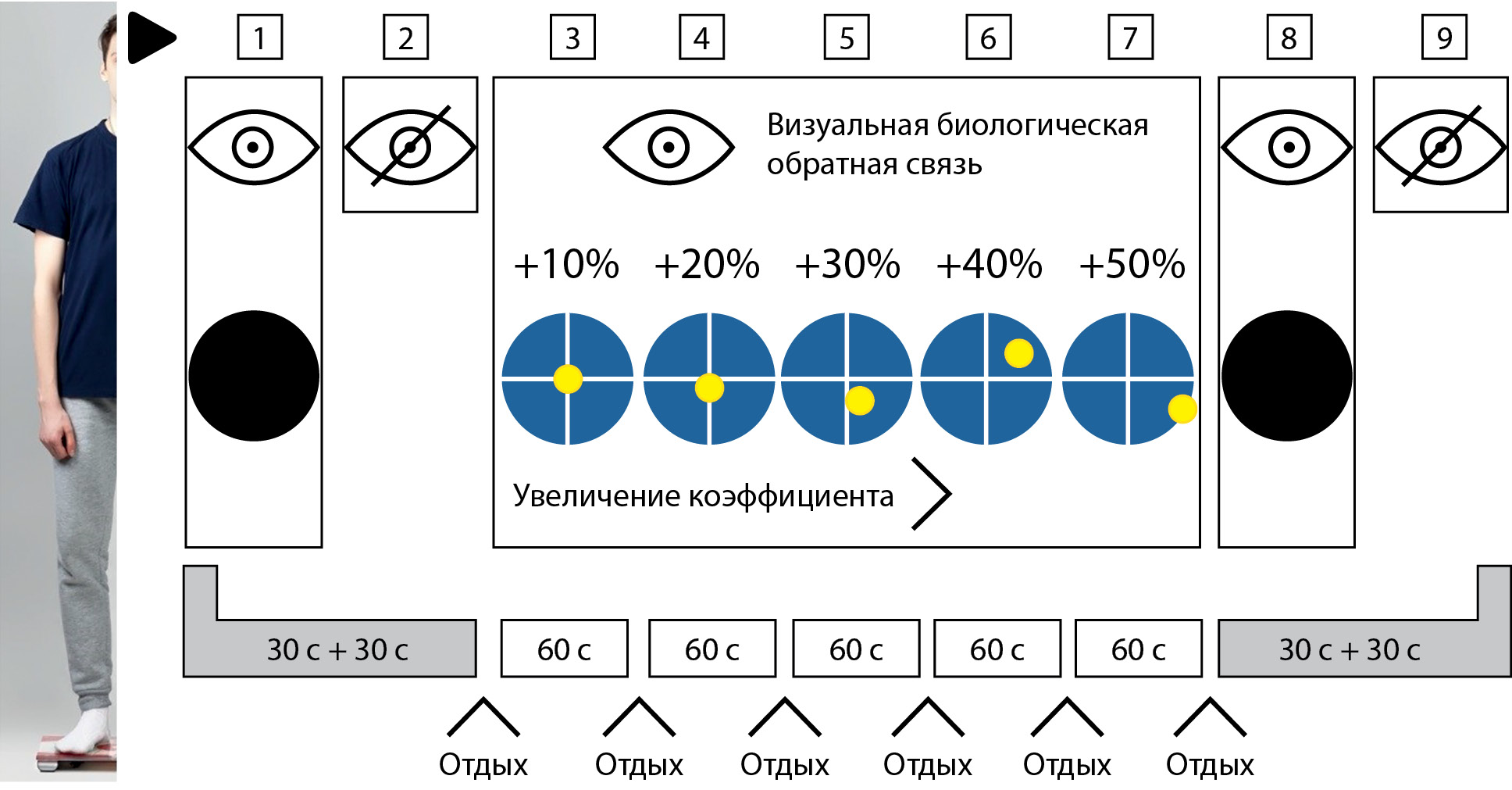

ЦЕЛЬ. Исследовать влияние ступенчатого изменения глубины обратной связи (чувствительности) в двигательно-когнитивной задаче с визуальной обратной связью по опорной реакции на результат ее выполнения.

МЕТОДЫ. Обсервационное одновыборочное с контролируемыми условиями наблюдение. Включены 27 пациентов с диабетической полинейропатией. Все пациенты получали лечение согласно современным стандартам. Наблюдение выполнялось в одну серию в начале курса стационарного лечения. Оценка координат центра давления на силовую платформу (стабилоплатформу) — стабилометрия. Процедура включала 5 этапов управления, при которых пациент выполнял инструкцию (тренинг) со ступенчатым увеличением глубины обратной связи («чувствительности») на каждом этапе от 10 до 50% условно «нормального» значения, с шагом в 10%. Проводилась количественная оценка внешнего результата (выполнения инструкции) и параметров регуляции вертикальной позы. Принятый уровень значимости α=0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Все пациенты, включенные в наблюдение, продемонстрировали, что выполнение инструкции с возрастанием глубины обратной связи резко снижалось при превышении условно «нормального» значения на 30–35%. При этом исходные параметры контроля вертикальной позы у пациентов выборки не влияли на динамику результатов при выполнении задачи с визуальной обратной связью. Факторный анализ указывает на наличие единственного значимого фактора, связанного с результативностью выполнения двигательно-когнитивной задачи, — перемены глубины обратной связи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Глубина обратной связи в двигательно-когнитивных задачах с визуальной обратной связью является ключевой характеристикой, влияющей на результативность выполнения. Возможность увеличения глубины обратной связи в диапазоне примерно до 35% от условно «нормального» показателя может быть полезной для обеспечения дифференциации нагрузок при двигательной реабилитации пациентов в целях повышения эффективности тренировок. Кроме того, в теоретическом плане предлагаемая модель двигательно-когнитивной задачи может быть актуальна при исследовании «двойных» задач, где исследуются взаимосвязи двигательных и когнитивных компонентов.

Обзоры

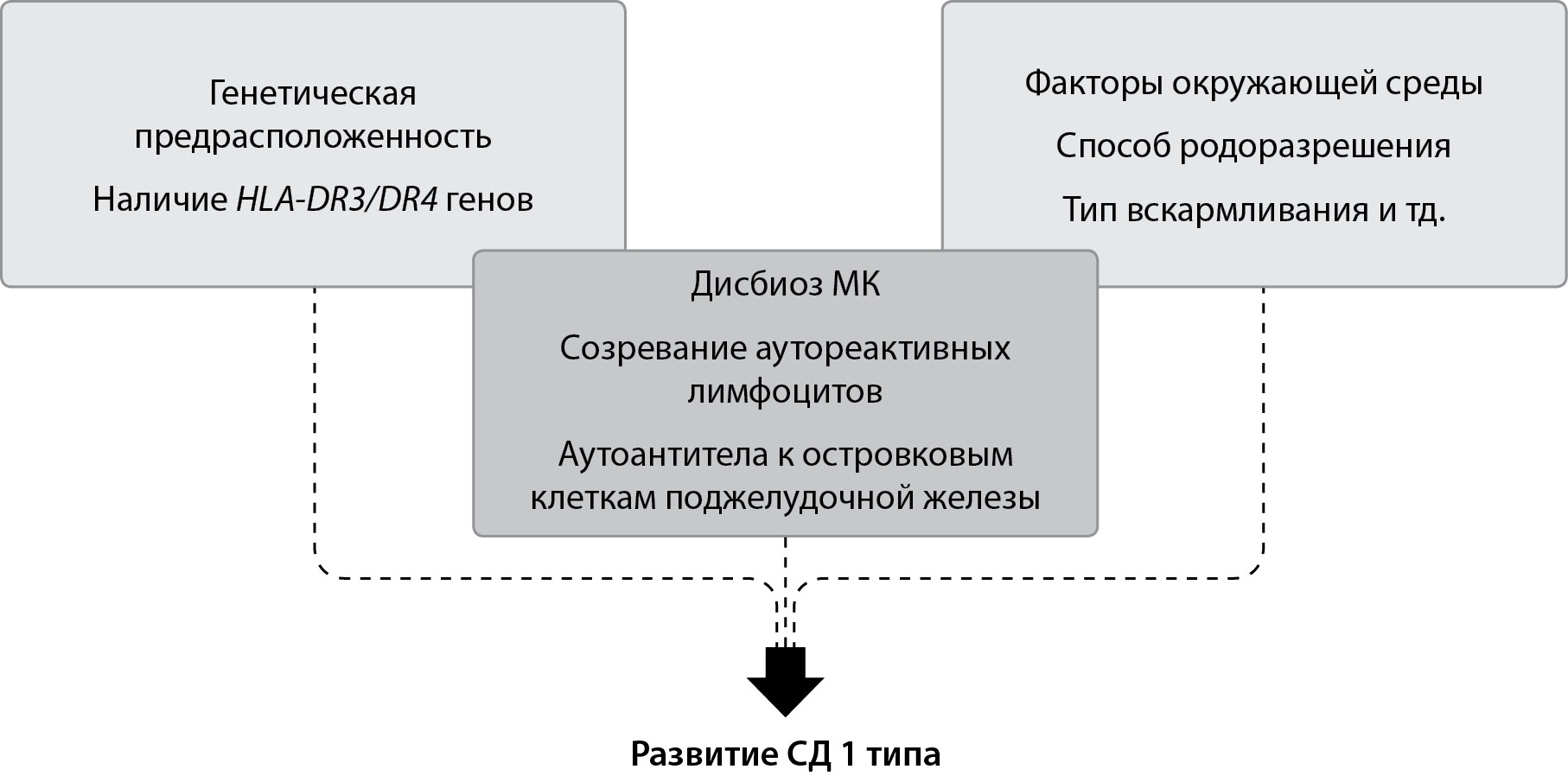

В начале XXI в. с появлением технических возможностей и новых методов секвенирования генов значительно возросло внимание исследователей к изучению метагенома человека. Активно изучается взаимосвязь между изменениями качественного и количественного состава микробиоты кишечника (МК) и различными заболеваниями, ведется поиск специфических метаболитов и генов микроорганизмов, которые могут быть ассоциированы с развитием, в частности, иммуноопосредованных заболеваний. В последние годы опубликовано множество новых данных о возможном вкладе дисбиоза микрофлоры кишечника в развитие сахарного диабета 1 типа (CД1), тогда как первые предположения были высказаны еще в 1970-е годы. Поиск патогенетических механизмов влияния МК на развитие и прогрессирование СД1 становится все более актуальной задачей, так как в последние годы частота возникновения СД1 быстро увеличивается, что является серьезной проблемой здравоохранения во всем мире.

В данном обзоре обсуждаются современные представления о роли МК в иммунопатогенезе СД1, новые данные о ближайших перспективах в изучении макрогенома человека, современные представления о роли МК в иммунопатогенезе СД1 и возможности применения знаний для практикующего врача.

Клинический случай

Медленно развивающийся иммуноопосредованный диабет, раннее часто называемый латентным аутоиммунным диабетом у взрослых, характеризуется наличием аутоантител (АТ) к глутаматдекарбоксилазе (GADA), возрастом пациента в дебюте старше 35 лет и отсутствием необходимости в инсулинотерапии в течение от 6–12 мес до 6 лет с момента постановки диагноза, по классификации ВОЗ 2019 г. относится к гибридным формам сахарного диабета (СД). В данной статье мы представляем клинический случай медленно развивающего иммуноопосредованного диабета у 14-летного мальчика, переведенного с монотерапии метформином и диеты с ограничением легкоусвояемых углеводов на интенсифицированную инсулинотерапию лишь спустя 4 года после дебюта СД с поддержанием уровня гликированного гемоглобина (HbA1с) менее 6,5% на всем протяжении заболевания. В результате обследования у пациента были выявлены гомозиготный генотип, высоко предрасполагающий к развитию СД 1 типа (СД1), а также повышенные уровни АТ к GADA и тирозинфосфатазе (IA-2A). Первоначально сохранный уровень базального С-пептида и клиническое течение заболевания у данного пациента не позволяют отнести этот случай к классическому варианту течения СД1.

Нормативные документы

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2072-0378 (Online)