Перейти к:

Сравнение частот полиморфизмов генов системы HLA II и риск развития сахарного диабета 1 типа у коренного и пришлого населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

https://doi.org/10.14341/DM13197

Аннотация

ОБОСНОВАНИЕ. В ХМАО-Югре с каждым годом наблюдается рост числа случаев сахарного диабета 1 типа (СД1) среди жителей округа. Сохранение коренных малочисленных народов является важной демографической проблемой, требующей комплексного подхода. Проведение HLA-типирования позволяет выявлять генетические маркеры предрасположенности к СД1 на ранних этапах развития заболевания и обеспечивать его профилактику.

ЦЕЛЬ. Выявление частоты носительства полиморфных аллелей и гаплотипов в локусах генов HLA-DQA1, HLA-DQB1 и HLA-DRB1 системы HLA II класса в выборках коренной популяции хантов и пришлого населения, постоянно проживающих на территории ХМАО-Югры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено HLA-типирование низкого разрешения у 60 представителей коренной народности ханты, 54 условно здоровых человек пришлого населения и 45 пациентов с СД1 (пришлого населения), постоянно проживающих на территории ХМАО-Югры.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Проведенный анализ частот встречаемости аллелей HLA II класса в когорте ханты выявил статистически значимые различия в аллелях DQA1*01:02/03; DQB1*02; *03:02; *05:02/04; *06:01; *06:02-8; DRB1*03; *04; *12; *13; *15; *16 в сравнении с когортой условно здорового пришлого населения. Аналогичное сравнение частот аллелей DQA1, DQB1, DRB1, гаплотипов и их комбинаций между представителями пришлого населения, условно здоровыми и больными СД1, выявило значимые различия по локусам DQA1*01:02/03; *03:01; DQB1*06:02-8; DRB1*07, характерные для европеоидов. При сравнении частот гаплотипов у хантов с когортой условно здорового пришлого населения отмечена статистически значимая низкая частота встречаемости гаплотипов, ассоциированных с высоким и умеренным риском развития СД1 (DR4~DQ8, DR3~DQ2), и высокая частота «защитных» гаплотипов DQ6~DR15, DQ6~DR13.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В когорте хантов частота встречаемости трех предрасполагающих к развитию СД1 гаплотипов снижена, а двух защитных гаплотипов повышена, в сравнении с когортой условно здорового пришлого населения. Это определяет значимую роль генетических факторов в наблюдаемой низкой предрасположенности к развитию СД1 в популяции хантов.

Для цитирования:

Сафронова М.Л., Гапурова А.Х., Морозкина А.В., Донников М.Ю., Кавушевская Н.С., Синюкова Т.А., Юсупова Н.А., Коваленко Л.В. Сравнение частот полиморфизмов генов системы HLA II и риск развития сахарного диабета 1 типа у коренного и пришлого населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Сахарный диабет. 2025;28(3):204-213. https://doi.org/10.14341/DM13197

For citation:

Safronova M.L., Gapurova A.K., Morozkina A.V., Donnikov M.Y., Kavushevskaya N.S., Sinyukova T.A., Yusupova N.A., Kovalenko L.V. Comparison of the frequency of polymorphisms of class HLA II genes and the risk of type 1 diabetes mellitus in the indigenous and alien population of the Khanty-Mansiysk autonomous okrug - Yugra. Diabetes mellitus. 2025;28(3):204-213. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/DM13197

ОБОСНОВАНИЕ

Ханты — коренная малочисленная финно-угорская народность, проживающая на севере Западной Сибири, в основном в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО-Югре). Согласно последней переписи населения (2020 г.), на территории ХМАО-Югры их численность — 19 568 человек, что составляет 1,14% от общего количества проживающих в округе [1]. Сохранение коренных малочисленных народов, как одна из важнейших демографических проблем, требует комплексного подхода. Одним из эффективных направлений является разработка методов персонифицированной медицины, основанных на понимании молекулярно-генетических основ этиологии и патогенеза заболеваний [2]. Выявление генетических маркеров предрасположенности к различным заболеваниям является одним из наиболее быстро развивающихся направлений медицинской науки [3]. Известно, что развитие сахарного диабета 1 типа (СД1) имеет генетическую предрасположенность [4], и повышенные частоты предрасполагающих аллелей в конкретной популяции являются важным условием при оценке генетических рисков развития заболевания [5][6][7]. Гены системы HLA вносят наибольший вклад в развитие СД1 [8][9].

В генофонде популяции хантов преобладает «западносибирская» гаплогруппа. Основу генофонда составляют компоненты коренных жителей Европы, Урала и Западной Сибири. Таким образом, в антропологическом плане ханты занимают промежуточное положение между европеоидной и монголоидной расой, поэтому ряд авторов выделяют их в отдельную уральскую расу [10][11]. В литературе приводятся данные о низкой распространенности СД1 среди представителей монголоидной расы, в отличие от европеоидной [12]. Распределение рисковых и защитных HLA-аллелей и гаплотипов в разных этнических группах также имеет выраженные особенности [13]. Северные народности характеризуются низкой заболеваемостью СД1: например, в популяции ненцев случаи развития данного заболевания не зарегистрированы [10].

Согласно Базе данных клинико-эпидемиологического мониторинга СД на территории Российской Федерации [14], общая численность пациентов с СД1, состоящих на диспансерном учете, на 1 января 2024 г. составила 290 700 человек (194,2 на 100 тыс. нас.). На 01.01.2024 г. в ХМАО-Югре с СД1 насчитывается 3 184 человека (183,3 на 100 тыс. чел. нас.), что на 112 случаев больше, чем в 2023 г. — 3 072 больных (181,1 на 100 тыс. чел. нас.) [14][15]. Необходимо отметить невозможность оценки истинной заболеваемости СД1 типа по национальному признаку по причине отсутствия категории «национальность» в Базе данных клинико-эпидемиологического мониторинга СД на территории Российской Федерации. По личным сообщениям эндокринологов, курирующих окружной регистр в ХМАО-Югре, данные по заболеваемости СД1 среди малых коренных народностей также отсутствуют.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования — выявление частоты носительства аллелей и гаплотипов в популяции коренного (хантов) и пришлого населения ХМАО-Югры в локусах DQA1, DQB1, DRB1 генов системы HLA II класса и анализ генетического риска развития СД1.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Место и время проведения исследования

Сбор биоматериала и клинических данных проводился на базе МБУЗ Федоровская городская больница (ФГБ) филиала в д. Русскинская Сургутского района и на базе БУ Сургутской окружной клинической больницы (СОКБ). Генетическое исследование и анализ данных были проведены на базе лаборатории Научно-образовательного центра медицинского института Сургутского государственного университета (НОЦ МИ СурГУ).

Время исследования. Сбор данных и биоматериала осуществлялся с апреля по июнь 2023 г. в СОКБ, а также в сентябре 2023 г. в ФГБ. Генетические исследования и анализ данных проводился на базе НОЦ МИ СурГУ с августа 2023 по февраль 2024 г.

Изучаемые популяции

В исследование были включены три когорты: первую составили представители народности ханты — 60 человек (21 мужского и 39 женского пола); вторая когорта — условно здоровые представители пришлого населения — 54 человека (25 мужского и 29 женского пола); в третью вошли представители пришлого населения с подтвержденным диагнозом «Сахарный диабет 1 типа» — 45 человек (23 мужского и 22 женского пола), получающие заместительную инсулинотерапию. Этнический состав второй и третьей когорт смешанный: русские — 85%, татары — 10%, дагестанцы — 3%, азербайджанцы — 2%. Возрастной состав: группа 1 — 47,8 (от 39 до 65) года, группа 2 — 50,7 (от 42 до 66) года, группа 3 — 49,4 (от 40 до 68) года.

Критерии включения: первая группа — взрослые ханты (сплошная выборка из компактно проживающего коренного населения в д. Русскинские); вторая группа — лица без хронических заболеваний и без СД1 из категории пришлого населения; третья группа — из категории пришлого населения с подтвержденным диагнозом «СД1»; наличие письменного информированного добровольного согласия (ИДС) для участия в исследовании.

Критерии исключения: наличие активного аутоиммунного/инфекционного/онкологического заболевания.

Способ формирования выборки из изучаемой популяции

В исследование включались лица, соответствовавшие критериям включения и не имевшие критериев исключения. Объекты исследования подбирали путем сплошного включения в исследование на базах учреждения ФГБ и СОКБ.

Дизайн исследования

Одноцентровое ретроспективное трехвыборочное нерандомизированное исследование.

Методы

Перед включением пациентов в исследование всеми участниками было подписано ИДС на сбор, хранение и исследование образцов крови и ее компонентов в лаборатории «Биобанк Югры», одобренное локальным этическим комитетом СурГУ. Сбор венозной крови и обработку образцов осуществляли с использованием стандартных операционных процедур (СОП), разработанных сотрудниками лаборатории и валидированных на основе рекомендаций Национального руководства по биобанкированию [16]. Транспортировка и аликвотирование крови осуществлялись в течение 2 ч. с соблюдением температурного режима (+4 °С) и последующим размещением на длительное хранение при -80 °С в лаборатории «Биобанк Югры» (СурГУ). Выделение геномной ДНК из образцов цельной крови проводили с использованием набора реагентов «Проба-рапид-генетика» (ООО «ДНК-Технология», Россия). Генотипирование биологического материала проведено по трем локусам HLA II класса (DQA1, DQB1 и DRB1) методом ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих наборов на амплификаторе «ДТпрайм 5» (ООО «ДНК-Технология», Россия). Анализ результатов проведен с помощью оригинального программного обеспечения RealTime_PCR v7.9.

Статистический анализ

Относительную частоту встречаемости аллелей и гаплотипов рассчитывали с помощью пакетов программ Microsoft Excel (MS Office). Относительный риск (RR) вычисляли по формуле:

где а — количество больных, имеющих данный генотип; b — количество больных, не имеющих данного генотипа; с — количество здоровых лиц с данным генотипом; d — количество здоровых лиц, не имеющих данного генотипа [17]. Значимость отличий оценивали по критерию χ², при р≤0,05 [7].

Этическая экспертиза

Информационное согласие одобрено локальным этическим комитетом СурГУ (Протокол № 04 от 12.04.2023 г.).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящем исследовании был проведен анализ частот аллелей генов HLA II класса в трех когортах, представляющих две группы пришлого населения (условно здоровые и с диагностированным СД1) и группу народности ханты (табл. 1).

Таблица 1. Частоты встречаемости аллелей локусов HLA-DQA1, DQB1, DRB1 и относительный риск в исследуемых группах

|

Локус |

Аллель |

Группа 1 (ханты, n=60) |

Группа 2 (здоровые пришлые, n=54) |

Группа 3 (СД1 пришлые, n=45) |

χ²(1‑2) |

P(1‑2) |

χ²(2‑3) |

P(2‑3) |

RR(2‑3) |

|

DQA1 |

*01:01 |

0,100 |

0,139 |

0,222 |

0,96 |

0,328 |

1,65 |

0,199 |

1,44 |

|

*01:02 |

0,250 |

0,130 |

0,033 |

6,30 |

0,013 |

12,46 |

0,001 |

0,28 |

|

|

*01:03 |

0,225 |

0,139 |

0,056 |

4,49 |

0,035 |

4,23 |

0,040 |

0,40 |

|

|

*02:01 |

0,133 |

0,176 |

0,100 |

0,60 |

0,438 |

3,07 |

0,080 |

0,53 |

|

|

*03:01 |

0,100 |

0,194 |

0,289 |

3,37 |

0,067 |

4,02 |

0,045 |

1,60 |

|

|

*04:01 |

0,025 |

0,037 |

0,011 |

0,29 |

0,593 |

1,38 |

0,241 |

0,30 |

|

|

*05:01 |

0,167 |

0,185 |

0,278 |

0,00 |

0,984 |

1,22 |

0,269 |

1,34 |

|

|

*06:01 |

0 |

0 |

0,011 |

– |

– |

1,21 |

0,271 |

0 |

|

|

DQB1 |

*02 |

0,125 |

0,278 |

0,244 |

8,72 |

0,004 |

2,64 |

0,105 |

0,69 |

|

*03:01 |

0,142 |

0,111 |

0,122 |

0,62 |

0,430 |

0,00.. |

0,964 |

0,98 |

|

|

*03:02 |

0,050 |

0,139 |

0,167 |

4,98 |

0,026 |

0,01 |

0,934 |

1,03 |

|

|

*03:03 |

0,083 |

0,028 |

0,089 |

2,69 |

0,101 |

2,70 |

0,101 |

2,80 |

|

|

*03:04 |

0 |

0,009 |

0,022 |

1,12 |

0,290 |

0,56 |

0,454 |

2,40 |

|

|

*03:05 |

0 |

0 |

0 |

– |

– |

– |

– |

0 |

|

|

*04:01/02 |

0,025 |

0,037 |

0,033 |

0,29 |

0,693 |

0,02 |

0,887 |

0,90 |

|

|

*05 |

0 |

0 |

0,011 |

– |

– |

1,21 |

0,271 |

0 |

|

|

*05:01 |

0,050 |

0,102 |

0,167 |

2,41 |

0,121 |

1,50 |

0,221 |

1,53 |

|

|

*05:02/04 |

0,008 |

0,083 |

0,033 |

7,99 |

0,005 |

2,30 |

0,130 |

0,40 |

|

|

*05:03 |

0,050 |

0,028 |

0,033 |

0,77 |

0,382 |

0,05 |

0,818 |

1,20 |

|

|

*06:01 |

0 |

0,046 |

0,022 |

5,81 |

0,016 |

0,87 |

0,353 |

0,48 |

|

|

*06:02-8 |

0,467 |

0,139 |

0,056 |

33,52 |

0,010 |

4,23 |

0,040 |

0,40 |

|

|

DRB1 |

*01 |

0,050 |

0,083 |

0,156 |

1,11 |

0,294 |

2,12 |

0,146 |

1,73 |

|

*03 |

0,025 |

0,111 |

0,189 |

7,38 |

0,007 |

3,36 |

0,067 |

1,60 |

|

|

*04 |

0,042 |

0,176 |

0,244 |

9,78 |

0,002 |

3,12 |

0,078 |

1,55 |

|

|

*07 |

0,133 |

0,176 |

0,089 |

0,60 |

0,438 |

4,11 |

0,043 |

0,47 |

|

|

*08 |

0,025 |

0,037 |

0,022 |

0,29 |

0,593 |

0,38 |

0,539 |

0,60 |

|

|

*09 |

0,058 |

0,019 |

0,033 |

1,73 |

0,189 |

0,45 |

0,503 |

1,80 |

|

|

*10 |

0 |

0,028 |

0,011 |

3,42 |

0,065 |

0,70 |

0,402 |

0,40 |

|

|

*11 |

0,042 |

0,074 |

0,067 |

2,00 |

0,157 |

0,04 |

0,834 |

0,90 |

|

|

*12 |

0,067 |

0,009 |

0 |

5,15 |

0,024 |

0,84 |

0,359 |

0 |

|

|

*13 |

0,275 |

0,083 |

0,089 |

17,95 |

0,001 |

0,02 |

0,884 |

1,07 |

|

|

*14 |

0,050 |

0,037 |

0,056 |

0,24 |

0,626 |

0,41 |

0,524 |

1,50 |

|

|

*15 |

0,225 |

0,102 |

0,033 |

6,84 |

0,009 |

3,80 |

0,052 |

0,33 |

|

|

*16 |

0,008 |

0,065 |

0,011 |

5,56 |

0,019 |

3,81 |

0,051 |

0,17 |

Примечание. СД1 — сахарный диабет 1 типа; n — количество исследованных образцов биоматериала; RR — относительный риск; χ² — критерий хи-квадрат; p — уровень значимости; жирным шрифтом выделены статистически значимые отличия.

При анализе выявленных частот аллелей в когорте хантов установлено, что в локусе DQA1 распространены аллели *01:02 и *01:03, их частота составила 0,250 и 0,225 соответственно, что статистически значимо чаще, чем в когорте условно здорового пришлого населения (χ²=6,30, при р=0,013 и χ²=4,49, при р=0,035 соответственно). Сопоставляя эти же аллели в группе больных СД1, отмечена их низкая частота (χ²=12,46, при р=0,001 и χ²=4,23, при р=0,040 соответственно) и высокая частота аллеля *03:01 (χ²=4,02, при р=0,045) по сравнению с условно здоровым пришлым населением. Также в группе больных СД1 для аллеля *03:01 отмечено наибольшее значение RR=1,60. Редкими с относительной частотой не более 0,100 у хантов оказались аллели DQA1*01:01, *03:01, *04:01; аллель HLA-DQA1*06:01 не был выявлен.

При исследовании распределения аллелей локуса DQB1 в популяции хантов наиболее частыми аллелями определены *02 (частота 0,125), *03:01 (0,142) и *06:02-8 (0,467). Относительная частота встречаемости остальных аллелей в когорте хантов варьировала в диапазоне 0,008–0,050 (табл. 1). В когорте хантов не были обнаружены аллели HLA-DQB1*03:04, *03:05, *05, *06:01.

В когорте условно здорового пришлого населения статистически значимо чаще встречаются аллели DQB1*02 (0,278, p=0,004), *03:02 (0,139, p=0,026), *06:02-8 (0,139, p=0,010). Сравнение аллелей в группах условно здорового и больного СД1 пришлого населения показало наибольшие значения относительного риска для аллелей DQB1*03:03 (RR=2,80), *05:01 (RR=1,53), *03:04 (RR=2,40), *05:03 (RR=1,20). Значимо реже у больных СД1 встречался аллель DQB1*06:02-8 (χ²=4,23, р=0,040), чем у здорового пришлого населения.

В группе хантов выявлена статистически значимая низкая частота встречаемости аллелей DRB1*03, *04, *16 в сравнении с условно здоровым пришлым населением (χ²=7,38, при р=0,007; χ²=9,78, при р=0,002, χ²=5,56, при р=0,019), тогда как аллели DRB1*12, *13, *15 встречались достоверно чаще (χ²=5,15 при р=0,024; χ²=17,95 при р=0,001; χ²=6,84 при р=0,009). Достоверное увеличение частоты встречаемости протективного аллеля DRB1*07 (χ²=4,11, при р=0,043) обнаружено у здорового пришлого населения в сравнении с больными СД1. В группе хантов не был обнаружен аллель DRB1*10, в группе пациентов с СД1 не выявлен DRB1*12.

На основании анализа литературных данных, в таблице 2 были суммированы сведения о гаплотипах, ассоциированных с риском развития СД 1 типа [10][18–22]. Сокращенные наименование гаплотипов используются далее по тексту для удобства интерпретации.

Таблица 2. Риск сахарного диабета 1 типа, ассоциированный с аллелями DR и DQ (адаптировано из [10][18–22])

|

Риск развития СД1 |

Гаплотип |

Сокращенное наименование |

|

Высокий (high) |

DQA1*03:01 ~ DQB1*03:02 ~ DRB1*04 (DQ4~DQ8) |

H1 |

|

DQA1*05:01 ~ DQB1*02:(01) ~ DRB1*03 (DR3~DQ2) |

H2 |

|

|

DQA1*03:01 ~ DQB1*03:04 ~ DRB1*04 |

H3 |

|

|

DQA1*03:01 ~ DQB1*04:01/02 ~ DRB1*04 |

H4 |

|

|

Умеренный (moderate) |

DQA1*04:01 ~ DQB1*04:02 ~ DRB1*08 |

M1 |

|

DQA1*04:01 ~ DQB1*04:01/02 ~ DRB1*08 |

M2 |

|

|

DQA1*01:01 ~ DQB1*05:01 ~ DRB1*01 |

M2a |

|

|

DQA1*03:01 ~ DQB1*03:03 ~ DRB1*09 |

M3 |

|

|

DQA1*01:02 ~ DQB1*05:02/04 ~ DRB1*16 (DR5~DQ16) |

M4 |

|

|

Протективный эффект (protection) |

DQA1*02:01 ~ DQB1*02:01 ~ DRB1*07; DQA1*02:01 ~ DQB1*02 ~ DRB1*07 |

P1 |

|

DQA1*05:01 ~ DQB1*03:01 ~ DRB1*11 |

P2 |

|

|

DQA1*01:02 ~ DQB1*06:02-8 ~ DRB1*15 (DR6~DQ15) |

P3 |

|

|

DQA1*01:01 ~ DQB1*05:03 ~ DRB1*14 |

P4 |

|

|

DQA1*02:01 ~ DQB1*03:03 ~ DRB1*07 |

P5 |

|

|

DQA1*01:02 ~ DQB1*06:02-8 ~ DRB1*13 |

P6 |

|

|

DQA1*01:03 ~ DQB1*06:02-8 ~ DRB1*13 (DR6~DQ13) |

P7 |

|

|

DQA1*05:01 ~ DQB1*03:01 ~ DRB1*13 |

P8 |

При анализе частот гаплотипов (табл. 3) когорта хантов отличалась от условно здоровых представителей пришлого населения низкими показателями частоты встречаемости предрасполагающих к СД1 гаплотипов: H1 (χ²=6,33 при p=0,001), H2 (χ²=7,38 при p=0,007).

Таблица 3. Частота встречаемости предрасполагающих и «защитных» HLA-гаплотипов в исследуемых группах

|

Гаплотипы, ассоциированные с СД |

Группа 1 (ханты, n=60), % |

Группа 2 (здоровые пришлые, n=54), % |

Группа 3 (СД1 пришлые, n=45), % |

χ²(1‑2) |

P(1‑2) |

χ²(2‑3) |

P(2‑3) |

RR(2‑3) |

|

|

Высокий риск |

Н1 |

4 |

14 |

17 |

6,33 |

0,012 |

0,65 |

0,421 |

1,29 |

|

Н2 |

3 |

11 |

19 |

7,38 |

0,007 |

2,15 |

0,143 |

1,60 |

|

|

Н3 |

0 |

1 |

1 |

- |

- |

0,02 |

0,897 |

1,20 |

|

|

Н4 |

0 |

0 |

2 |

- |

- |

2,45 |

0,118 |

- |

|

|

Умеренный риск |

М1 |

0 |

0 |

0 |

- |

- |

- |

1,000 |

- |

|

М2 |

3 |

4 |

1 |

0,29 |

0,593 |

1,38 |

0,241 |

0,30 |

|

|

М2а |

5 |

6 |

16 |

0,25 |

0,62 |

3,86 |

0,050 |

2,23 |

|

|

М3 |

6 |

1 |

3 |

3,27 |

0,071 |

1,47 |

0,226 |

3,60 |

|

|

M4 |

1 |

6 |

1 |

5,56 |

0,019 |

3,81 |

0,051 |

0,17 |

|

|

Защита |

Р1 |

10 |

16 |

4 |

1,42 |

0,234 |

6,55 |

0,011 |

0,30 |

|

Р2 |

4 |

6 |

6 |

1,29 |

0,256 |

0,08 |

0,779 |

0,86 |

|

|

Р3 |

23 |

5 |

1 |

16,67 |

0,001 |

2,14 |

0,144 |

0,24 |

|

|

Р4 |

5 |

3 |

3 |

0,77 |

0,38 |

0,05 |

0,818 |

1,20 |

|

|

Р5 |

3 |

2 |

4 |

0,11 |

0,736 |

1,16 |

0,282 |

2,40 |

|

|

Р6 |

2 |

1 |

1 |

0,24 |

0,622 |

0,02 |

0,897 |

1,20 |

|

|

Р7 |

23 |

7 |

3 |

12,17 |

0,001 |

1,65 |

0,199 |

0,45 |

|

|

P8 |

3 |

0 |

3 |

3,73 |

0,054 |

3,71 |

0,055 |

- |

|

Примечание. СД1 — сахарный диабет 1 типа; RR — относительный риск; χ² — критерий хи-квадрат; p — уровень значимости; жирным шрифтом выделены значимые отличия.

Из серии гаплотипов умеренного риска развития СД1 у хантов статистически достоверно ниже встречался гаплотип M4 в сравнении с условно здоровым пришлым населением (χ²=5,56 при p=0,019). Высокая частота гаплотипа М2а (умеренного риска) отмечена в группе больных СД1 по сравнению со здоровым пришлым населением, и сопровождалась высокими показателями RR=2,23.

Частоты «защитных» гаплотипов Р3, Р7 в когорте хантов статистически выше (χ²=16,67 при p=0,001; χ²=12,17 при p=0,001) в сравнении с условно здоровым пришлым населением. У условно здоровых представителей пришлого населения в четыре раза чаще, чем у больных СД1, встречался гаплотип Р1 (χ²=6,55 при p=0,011) (табл. 3).

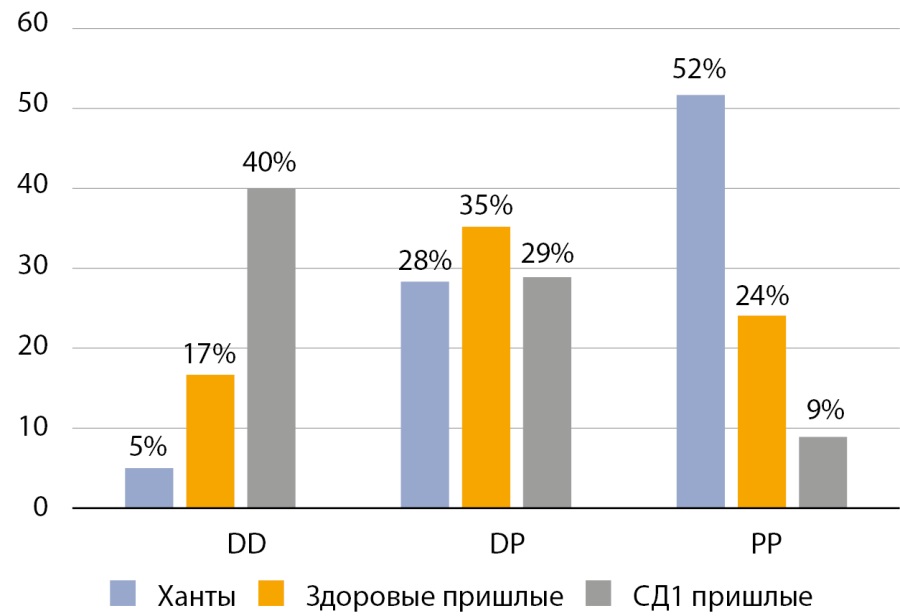

В популяции хантов выявлено снижение частоты встречаемости предрасполагающих гаплотипов (7% выборки) и увеличение частоты «защитных» (72% выборки) (рис. 1). В группах условно здорового пришлого населения и больных СД1 на долю «защитных» гаплотипов пришлось 40 и 27% случаев соответственно (рис. 1). Частота встречаемости гаплотипов с высоким риском развития СД1 в группе здоровых представителей пришлого населения составил 26%, у больных СД1 — 39%. Частота гаплотипов умеренного риска развития заболевания у здорового пришлого населения составила 18%, у пациентов с СД1 этот показатель выше (21%), преимущественно за счет наличия гаплотипа M2a (16% случаев).

Рисунок 1. Распределение частот встречаемости (%) групп HLA-гаплотипов, ассоциированных с сахарным диабетом 1 типа.

При анализе распространенности HLA-генотипов у хантов установлено, что диплотипы, состоящие из двух предрасполагающих гаплотипов (DD=HH/HM/MM), встречались лишь в 5% случаев (в 3,4 раза ниже, чем у представителей условно здорового пришлого населения без СД1), тогда как сочетание протективных гаплотипов (PP) встречалось в 52% случаев, что примерно в 2 раза выше в сравнении с пришлым населением (рис. 2). Диплотипы DP, сочетающие предрасполагающий и «защитный» гаплотипы, в когорте условно здорового пришлого населения отличались от других исследуемых групп в незначительной степени: 28% (ханты), 35% (здоровое пришлое население), 29% (больные СД1). Для популяции хантов характерно сочетание «защитных» гаплотипов с гаплотипами умеренного риска развития СД1 в 71% случаев. У здорового пришлого населения и больных СД1 «защитные» гаплотипы комбинировались с гаплотипами высокого риска развития СД1 (85 и 53% соответственно) из общего числа случаев с DP-диплотипами. Диплотипы с двумя «защитными» гаплотипами (РР) в группах условно здоровых и больных СД1 представителей пришлого населения встречались в 24 и 9% случаев соответственно.

Рисунок 2. Распределение генотипов по локусам DRB1-DQA1-DQB1 в исследуемых группах.

Примечание. DD — диплотипы, состоящие из предрасполагающих (H или M) гаплотипов (D — disease), DP — диплотипы, сочетающие предрасполагающий (D) и защитный (P — protection) гаплотипы, PP — диплотипы с защитными гаплотипами

ОБСУЖДЕНИЕ

Репрезентативность выборок

Учитывая критерии включения и исключения, используемые в настоящем исследовании, можно считать, что выборка является репрезентативной в отношении представителей народности ханты и пришлого населения («условно здоровые» и пациенты с СД1).

Сопоставление с другими публикациями

Вклад аллелей системы HLA в генетическую предрасположенность к СД1 различается между разными популяциями и этническими группами из-за различий в частотах и функциональных особенностей гаплотипов, формируемых полиморфными аллелями DQA1, DQB1, DRB1 [23].

По результатам данного исследования в популяции хантов выявлены наиболее распространенные HLA-аллели DQA1*01:02, *01:03, DQB1*06:02-8, DRB1*07, *13, *15 (табл. 1). У условно здоровых представителей пришлого населения и больных СД1 выявлен частый аллель DQA1*03:01 с положительной ассоциацией с заболеванием по значению RR=1,60 (табл. 1). Похожие данные [6] получены для популяции этнических башкир, у которых DQA1*03:01 имел высокие показатели распространенности и наибольшее значение относительного риска. В качестве протективных аллелей авторы выделили DQA1*01:02, *02:01. В настоящем исследовании носительство аллелей DQA1*01:02, *01:03 в группе условно здорового пришлого населения встречается значимо чаще, чем в группе пришлого населения с СД1, и значимо реже, чем в группе хантов (табл. 1). По литературным данным, эти аллели входят в состав гаплотипов с протективным эффектом (табл. 2).

Для локуса DQB1 в качестве возможных протективных отмечены *06:02-8, *03:01, в качестве предрасполагающего — DQB1 *03:02 [6]. В группе хантов статистически значимо чаще, чем у здоровых представителей пришлого населения, встречался протективный для европейцев [24] аллель *06:02-8 (табл. 1).

У хантов определено статистически значимое увеличение частоты встречаемости аллелей DRB1*12 (0,067), *13 (0,275), *15 (0,225), причем аллели DRB1*13, 15 считаются протективными в отношении риска развития СД1 у лиц европейского происхождения [25].

Аллели DRB1*03, *04 у башкир ассоциированы с высоким риском развития СД1 [6]. Для русской популяции данные аллели считаются маркерами предрасположенности к СД1 [18][26]. В бурятской популяции, которая относится к монголоидным и характеризуется низкой распространенностью СД1, высокая частота в группе больных СД1 выявлена для рисковых аллелей DQA1*03:01, DQB1*03:02 и, напротив, сниженная частота отмечена для протективных аллелей DQA1*01:02, DQB1*06:02-8, DRB1*15 [7].

В целом, в группе хантов не были выявлены шесть локусов HLA II класса: DQA1*06:01, DQB1*03:04, *03:05, *05, *06:01, DRB1*10; в группе условно здорового пришлого населения отсутствовали аллели DQA1*06:01, DQB1*03:05, *05; в группе пришлого населения с СД1 отсутствуют аллели DQB1*03:05, DRB1*12, что может послужить предметом дальнейшего изучения.

Многие исследователи оценивают частоту встречаемости не отдельных аллелей, а гаплотипов [10][21]. В настоящем исследовании для выборки из популяции хантов отмечена значимо более низкая частота встречаемости гаплотипов, ассоциированных с высоким и умеренным риском развития СД1: H1 (DR4~DQ8), H2 (DR3~DQ2) и M4 (DQ5~DR16) (табл. 3). Интересно, что гаплотип M4 до недавнего времени считался нейтральным, и только при значительном увеличении выборки перешел в предрасполагающие [27]. Также в исследуемой группе хантов значимо чаще встречались два «защитных» гаплотипа P3 (DQ6~DR15) и P7 (DQ6~DR13) (табл. 3). Это отмечается и у других северных народностей: например, у ненцев выявлена более низкая встречаемость предрасполагающих гаплотипов (H2, M2a) и более высокая частота встречаемости «защитных» гаплотипов (P2, P6, P7) [10].

Распределение частот встречаемости гаплотипов показало, что у хантов наряду со снижением частоты встречаемости предрасполагающих к СД1 гаплотипов (5%) часто наблюдалась комбинация из двух защитных гаплотипов (более 50% расшифрованных диплотипов). В то же время подобные диплотипы (PP) были выявлены только в 24% случаев из группы условно здоровых пришлых, и в 9% из группы больных СД1, а диплотипы с двумя предрасполагающими гаплотипами (DD) выявлены в 17% в группе условно здоровых пришлых, и в 40% из группы больных СД1.

Таким образом, коренные северные народности (ханты) по всей видимости, не имеют схожей с европеоидами генетической предрасположенности к СД1 (из-за отсутствия задокументированных в ХМАО-Югре случаев СД1 среди коренного населения), результаты настоящего исследования позволяют выдвинуть гипотезу о наличии генетической «защиты» хантов от СД1. Об этом свидетельствует выявленная высокая частота встречаемости как протективных аллелей (DQA1*01:02, *01:03; DQB1*06:02-8; DRB1*07, *13, *15), так и протективных гаплотипов (DQ6~DR15, DQ6~DR13) и диплотипов (PP).

Несмотря на это, в ХМАО-Югре сохраняется высокий уровень заболевания СД1, который продолжает увеличиваться, т.к. доля хантов составляет лишь 1,14% от общего количества проживающих на территории округа.

Клиническая значимость результатов

Полученные результаты могут быть использованы для определения протективных или рисковых биомаркеров, ассоциированных с развитием СД1, у жителей ХМАО-Югры, что позволит прогнозировать развитие заболевания у людей с наследственной предрасположенностью.

Ограничения исследования

К числу ограничений следует отнести отсутствие информации в Базе данных клинико-эпидемиологического мониторинга СД на территории Российской Федерации по распространенности СД1 среди малых коренных народностей (в том числе ханты), а также сложность в сборе крупной выборки (>100 образцов) биологического материала представителей народности ханты, что связано с особенностями их постоянного проживания на удаленных угодьях и эпизодическим посещением амбулаторных учреждений в период диспансеризации.

Направления дальнейших исследований

Для дальнейшего исследования биомаркеров, предрасполагающих и протективных по отношению к СД1, необходимо проведение исследования с большей выборкой людей в исследуемых популяциях хантов. Полученные результаты можно считать предварительными, несмотря на достоверность выявленных различий. Добавление категории национальности в окружной регистр пациентов с СД1 позволит более точно оценить степень распространенности заболевания и оценить роль системы HLA среди малых народностей России. Планируется проведение расширенного генетического исследования с масштабированием объема выборки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Авторами проанализирована частота HLA-гаплотипов и их связь с развитием СД1 в трех группах населения, различных по этническому составу и наличию СД1, постоянно проживающих на территории ХМАО-Югры. В популяции хантов частота встречаемости трех предрасполагающих гаплотипов снижена, а двух протективных гаплотипов повышена, в сравнении с условно здоровыми пришлыми индивидами. Результаты исследования также согласуются с известными представлениями о более высокой частоте встречаемости рисковых для развития СД1 гаплотипов и сниженной частоте протективных гаплотипов для пациентов с СД1, относящихся к пришлому населению ХМАО-Югры преимущественно европейского происхождения.

Полученные данные подчеркивают важную роль генетических факторов в низкой подверженности СД1 в популяции хантов. Понимание молекулярно-генетических и эпидемиологических особенностей СД1 у различных народов, населяющих Россию является неотъемлемой частью для разработки новых подходов успешной диагностики и терапии заболевания. При этом необходимо учитывать, что на развитие СД1 оказывают влияние не только генетические факторы, но и окружающая среда, в том числе питание и традиционный уклад жизни коренных народностей Севера.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источники финансирования. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Участие авторов. Сафронова М.Л. — экспериментальная работа, обзор публикаций на тему статьи, обработка и анализ полученных данных, написание текста; Гапурова А.Х. — экспериментальная работа, обработка полученных данных; Морозкина А.В. — экспериментальная работа, обработка и анализ материалов, написание текста; Донников М.Ю. — концепция и дизайн исследования, редактирование, финальное утверждение рукописи; Кавушевская Н.С. — вклад в сбор и обработку биоматериала, Синюкова Т.А. — вклад в получение генетических данных; Юсупова Н.А. — вклад в сборе образцов биоматериала; Коваленко Л.В. — концепция и дизайн исследования. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.

Благодарности. Авторы выражают благодарность Прохоровой Анастасии Алексеевне, врачу-терапевту врачебной амбулатории ФГБ в д. Русскинская, за помощь в отборе пациентов и организации сбора биоматериала.

Список литературы

1. Итоги Всероссийской переписи населения - 2020. Том 5. Национальный состав и владение языками [доступ от 25.03.2024]. Доступ по ссылке: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie_yazykami

2. Асеев М.В., Баранов В.С., Баранова Е.В., и др. Эволюция преДиктивной медицины. - Санкт-Петербург: ООО «Эко-Вектор»; 2021.

3. Cole JB, Florez JC. Genetics of diabetes mellitus and diabetes complications. Nat Rev Nephrol. 2020;16(7):377-390. doi: https://doi.org/10.1038/s41581-020-0278-5

4. Robertson CC, Rich SS. Genetics of type 1 diabetes. Curr Opin Genet Dev. 2018;50:7-16. doi: https://doi.org/10.1016/j.gde.2018.01.006

5. Minniakhmetov I, Yalaev B, Khusainova R, et al. Genetic and Epigenetic Aspects of Type 1 Diabetes Mellitus: Modern View on the Problem. Biomedicines. 2024;12(2):399. doi: https://doi.org/10.3390/biomedicines12020399

6. Сунцов Ю.И., Дедов И.И., Маслова О.В., и др. Риск развития сахарного диабета 1 типа в популяции башкир (по данным HLA-генотипирования) // Сахарный диабет. — 2006. — Т. 9. — № 2. — С. 2-6. doi: https://doi.org/10.14341/2072-0351-6111

7. Дедов И.И., Колесникова Л.И., Иванова О.Н. и др. Полиморфизм генов HLA класса II и CTLA4 здоровых бурят и больных сахарным диабетом 1 типа в Бурятской Республике. // Сахарный диабет. — 2006. — Т.9. — №1 — С. 2-8. doi: https://doi.org/10.14341/2072-0351-5373

8. Shapiro MR, Thirawatananond P, Peters L, et al. De-coding genetic risk variants in type 1 diabetes. Immunol Cell Biol. 2021;99(5):496-508. doi: https://doi.org/10.1111/imcb.12438

9. Абрамов Д.Д., Дедов И.И., Хаитов Р.М. и др. Сравнение вклада системы HLA и других генов иммунного ответа в формирование генетической предрасположенности к развитию сахарного диабета 1-го типа. // Иммунология. — 2012. — Т.33 — №1 — С. 4-6.

10. Кураева Т.Л., Зубов Л.А., Титович Е.В. и др. HLA-гаплотипы и риск развития сахарного диабета 1 типа в популяции коренного населения Ненецкого автономного округа. // Сахарный диабет. — 2017. — Т.20 — №1 — С. 51-58. doi: https://doi.org/10.14341/DM7954

11. Генофонд обских угров в контексте народонаселения Северной Евразии: геногеография ветвей гаплогруппы N Y-хромосомы / А.Т. Агджоян, Г.Ю. Пономарев, А.Д. Сальникова, и др. // Культурное наследие народов Западной Сибири: угры: сборник материалов IX Всероссийского симпозиума, посвященного 200-летию Сибирской реформы М.М. Сперанского и 250 летию со дня рождения реформатора, Тобольск, 08-09 декабря 2022 года / Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюм ГУ. — Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2023. - С. 31-36. doi: https://doi.org/10.52376/978-5-907623-68-2_031

12. Ikegami H, Kawabata Y, Noso S, et al. Genetics of type 1 diabetes in Asian and Caucasian populations. Diabetes Res Clin Pract. 2007;77 Suppl 1:S116-121. doi: https://doi.org/10.1016/j.diabres.2007.01.044

13. Ikegami H, Fujisawa T, Kawabata Y, et al. Genetics of type 1 diabetes: similarities and differences between Asian and Caucasian populations. Ann N Y Acad Sci. 2006;1079:51-59. doi: https://doi.org/10.1196/annals.1375.008

14. sd.diaregistry.ru [интернет]. Федеральный Регистр сахарного диабета РФ [доступ от 15.04.2024]. Доступ по ссылке: https://sd.diaregistry.ru/content/o-proekte.html#content

15. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., и др. Сахарный диабет в Российской Федерации: динамика эпидемиологических показателей по данным Федерального регистра сахарного диабета за период 2010 - 2022 гг. // Сахарный диабет. — 2023. — Т.26 — №2 — С. 104-123. doi: https://doi.org/10.14341/DM13035

16. Анисимов С.В., Ахмеров Т.М., Балановский О.П., и др. Биобанкирование. Национальное руководство. / Под ред. Мешкова А.Н., Глотова А.С., Анисимова С.В. — М: ООО «Издательство Триумф»; 2022.

17. Tenny S, Hoffman MR. Relative Risk. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; March 27, 2023

18. Зилов А.В., Алексеев Л.П., Болдырева М.Н., и др. Генотипы HLA класса в русской популяции при инсулинзависимом сахарном диабете // Сахарный диабет. — 1998. — Т. 1. — № 1. — С. 31-33. doi: https://doi.org/10.14341/2072-0351-6213

19. Cerna M. Epigenetic Regulation in Etiology of Type 1 Diabetes Mellitus. Int J Mol Sci. 2019;21(1):36. doi: https://doi.org/10.3390/ijms21010036

20. de Azevedo JCV, de Medeiros Fernandes TAA, Cavalcante GA, et al. Biology and Natural History of Type 1 Diabetes Mellitus. Curr Pediatr Rev. 2023;19(3):253-275. doi: https://doi.org/10.2174/1573396318666220409001955

21. Титович Е.В., Кураева Т.Л., Иванова О.Н., и др. Прогнозирование сахарного диабета 1 типа в семьях больных: проспективное 16-летнее наблюдение // Сахарный диабет. — 2014. — Т. 17. — № 3. — С. 83-89. doi: https://doi.org/10.14341/DM2014383-89

22. Gootjes C, Zwaginga JJ, Roep BO, Nikolic T. Functional Impact of Risk Gene Variants on the Autoimmune Responses in Type 1 Diabetes. Front Immunol. 2022;13:886736. doi: https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.886736

23. Noble JA. Fifty years of HLA-associated type 1 diabetes risk: history, current knowledge, and future directions. Front Immunol. 2024;15:1457213. doi: https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1457213

24. Simmons KM, Mitchell AM, Alkanani AA, et al. Failed Genetic Protection: Type 1 Diabetes in the Presence of HLA-DQB1*06:02. Diabetes. 2020;69(8):1763-1769. doi: https://doi.org/10.2337/db20-0038

25. Primavera M, Giannini C, Chiarelli F. Prediction and Prevention of Type 1 Diabetes. Front Endocrinol (Lausanne). 2020;11:248. doi: https://doi.org/10.3389/fendo.2020.00248

26. Нелаева А.А. Генетические маркеры сахарного диабета I типа в популяции ханты / А.А. Нелаева, Р.Б. Коноплин, Е.В. Коноплина // Медицинская наука и образование Урала. — 2007. — Т. 8. — № 5(49). — С. 50-51

27. Титович Е.В., Кураева Т.Л., Прокофьев С.А., и др. HLA-гаплотипы, аутоантитела к бета-клеткам: роль в прогнозировании сахарного диабета 1 типа (результаты 11-летнего наблюдения). // Сахарный диабет. — 2010. — Т. 13. — № 4. — С. 12-17. doi: https://doi.org/10.14341/2072-0351-6051

Об авторах

М. Л. СафроноваРоссия

Сафронова Мария Леонидовна – магистрант.

628412, Сургут, пр-т Ленина, д. 1

Конфликт интересов:

Нет

А. Х. Гапурова

Россия

Гапурова Альбина Халимбековна – магистрант.

Сургут

Конфликт интересов:

Нет

А. В. Морозкина

Россия

Морозкина Анна Владимировна - к.б.н.

Сургут

WoS ResearcherID KII-6582-2024; Scopus Author ID 56150143300

Конфликт интересов:

Нет

М. Ю. Донников

Россия

Донников Максим Юрьевич - к.м.н.

Сургут

Конфликт интересов:

Нет

Н. С. Кавушевская

Россия

Кавушевская Наталья Сергеевна - к.б.н.

Сургут

Конфликт интересов:

Нет

Т. А. Синюкова

Россия

Синюкова Татьяна Александровна.

Сургут

WoS ResearcherID HTN-6278-2023

Конфликт интересов:

Нет

Н. А. Юсупова

Россия

Юсупова Наина Алимхановна - аспирант.

Сургут

Конфликт интересов:

Нет

Л. В. Коваленко

Россия

Коваленко Людмила Васильевна - д.м.н., профессор.

Сургут

Конфликт интересов:

Нет

Дополнительные файлы

|

|

1. Рисунок 1. Распределение частот встречаемости (%) групп HLA-гаплотипов, ассоциированных с сахарным диабетом 1 типа. | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(215KB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

2. Рисунок 2. Распределение генотипов по локусам DRB1-DQA1-DQB1 в исследуемых группах. | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(173KB)

|

Метаданные ▾ | |

Рецензия

Для цитирования:

Сафронова М.Л., Гапурова А.Х., Морозкина А.В., Донников М.Ю., Кавушевская Н.С., Синюкова Т.А., Юсупова Н.А., Коваленко Л.В. Сравнение частот полиморфизмов генов системы HLA II и риск развития сахарного диабета 1 типа у коренного и пришлого населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Сахарный диабет. 2025;28(3):204-213. https://doi.org/10.14341/DM13197

For citation:

Safronova M.L., Gapurova A.K., Morozkina A.V., Donnikov M.Y., Kavushevskaya N.S., Sinyukova T.A., Yusupova N.A., Kovalenko L.V. Comparison of the frequency of polymorphisms of class HLA II genes and the risk of type 1 diabetes mellitus in the indigenous and alien population of the Khanty-Mansiysk autonomous okrug - Yugra. Diabetes mellitus. 2025;28(3):204-213. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/DM13197

JATS XML

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).