Перейти к:

Синдром взаимного отягощения у больных со свищами прямой кишки в сочетании с сахарным диабетом

https://doi.org/10.14341/DM12959

Аннотация

ОБОСНОВАНИЕ. Результаты хирургического лечения свищей прямой кишки (СПК) напрямую зависят от точности их диагностики и наличия сопутствующего заболевания, такого как сахарный диабет (СД). Для улучшения результатов хирургического лечения необходимо учитывать взаимное влияние СПК и СД, т.к. это может способствовать усугублению заболеваний.

ЦЕЛЬ. Изучение особенностей развития СПК на фоне СД и оценка их взаимоусугубляющего влияния.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обследованы 120 пациентов с СПК, которые были распределены на две группы: в основную группу (ОГ) вошли 60 пациентов с СД, в контрольную группу (КГ) — 60 пациентов без СД.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В обеих группах превалировали пациенты с транссфинктерными СПК: 39 (65,0%) в ОГ и 38 (63,3%) — в КГ. Рецидивные СПК преобладали у больных с СД (30,0 против 15,0%), что говорит о более тяжелом течении СПК на фоне СД. Было установлено, что у пациентов с целевыми показателями уровня гликемии после формирования свища с гнойной полостью в параректальной клетчатке отмечалось ухудшение данных показателей, что в свою очередь потребовало перехода на инсулинотерапию в режиме многократных инъекций. Результаты исследования показали наличие прямой корреляционной связи между течением хронического парапроктита и гликемическим профилем (r=0,50552, p<0,001), что свидетельствует о наличии синдрома взаимного отягощения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СД и хронический парапроктит оказывают взаимоусугубляющее влияние. Полученные нами результаты свидетельствуют о наличии синдрома взаимного отягощения у больных с СПК на фоне СД, ухудшающими течение друг друга, что необходимо учитывать на этапах диагностики и предоперационной подготовки пациентов для улучшения ближайших и отдаленных результатов хирургического лечения у данной категории больных.

Для цитирования:

Мухаббатов Д.К., Гулов М.К., Али-Заде С.Г., Хамроев Б.М., Ниязова Н.Ф. Синдром взаимного отягощения у больных со свищами прямой кишки в сочетании с сахарным диабетом. Сахарный диабет. 2024;27(3):233-241. https://doi.org/10.14341/DM12959

For citation:

Mukhabbatov D.K., Gulov M.K., Khamroev B.M., Ali-Zade S.G., Niyazova N.F. Syndrome of mutual buffering in patients with rectal fistulas in combination with diabetes mellitus. Diabetes mellitus. 2024;27(3):233-241. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/DM12959

ОБОСНОВАНИЕ

Свищи прямой кишки (СПК) относятся к хронической форме парапроктита, который характеризуется наличием хронического воспалительного процесса в мягких тканях перианальной области и параректальной клетчатке, приводящего к образованию свищевого хода. Частота встречаемости прямокишечных свищей достигает 23 случаев на 100 000 населения [1][2]. Они чаще наблюдаются у мужчин и встречаются в 5% случаев среди проктологических больных [3, 4]. Анальные свищи, анальные трещины и перианальные абсцессы часто требуют хирургического лечения. При этом во время операции часто повреждаются ткани вокруг ануса, что приводит к снижению анальной функции и необходимости частого местного очищения, это причиняет больному большие неудобства [5][6]. Liu Y. и соавт. отмечают, что проктологические заболевания оказывают негативное влияние на качество жизни больных [7].

Как известно, при сочетании двух или более заболеваний у одного пациента ухудшается течение обеих патологий. Особое значение имеет наличие гнойной хирургической инфекции, присоединяющейся на фоне хронических системных заболеваний [8][9]. Многие авторы полагают, что наличие такого сопутствующего заболевания, как сахарный диабет (СД), неблагоприятно отражается на течении раневого процесса, значительно ухудшая способность регенерации ран, заживление которых в этом случае происходит длительно и с частыми рецидивами [10].

При СД наблюдается поражение артериальных сосудов. Наличие микроангиопатий зависит от типа и длительности СД. В 30% случаев у таких пациентов возникают гнойно-некротические осложнения [11]. У больных с СД течение раневого процесса отличается некоторыми особенностями: наблюдается уменьшение количества сосудов грануляционной ткани; заметное снижение скорости созревания грануляционной ткани, развитие дистрофических изменений в коллагеновых волокнах; гнойные поражения грануляционной и зрелой соединительной ткани [12].

Исход и эффективность оперативного лечения больных со СПК напрямую зависят от точности диагностики данной патологии и наличия сопутствующего заболевания, такого как СД, влияющего на течение самого заболевания в пред- и послеоперационном периодах. Исходя из этого, на наш взгляд, для предоперационной подготовки и правильного выбора хирургической тактики необходимо учитывать взаимное влияние СПК и СД, что может способствовать утяжелению протекания заболеваний.

Основным методом лечения СПК является хирургическое вмешательство. Операции позволяют улучшить качество жизни больных, так как прямокишечный свищ можно ликвидировать только оперативным путем [13]. Одно из противопоказаний к хирургическому вмешательству — наличие тяжелых соматических патологий в стадии декомпенсации. При достижении компенсации сопутствующей патологии рекомендуется выполнение хирургического вмешательства.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение особенностей развития СПК на фоне СД и оценка их взаимоусугубляющего влияния.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Место и время проведения

Нами были обследованы 120 пациентов с СПК, оперированных в отделении ГУ ГКЦ №2 им. академика К.Т. Таджиева на базе кафедры общей хирургии №1 им. профессора А.Н. Каххарова ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» в период с мая 2017 по апрель 2021 гг.

Изучаемые популяции

Для изучения наличия синдрома взаимного отягощения при СПК у больных с СД все пациенты были распределены на две группы — основную и контрольную. В основную группу (ОГ) вошли 60 пациентов с СД 2 типа (СД2), в контрольную группу (КГ) — 60 пациентов без СД. Критериями включения больных в основную группу являлись наличие СПК на фоне СД, возраст больных — старше 18 лет. В контрольную группу были включены пациенты аналогичного возраста с СПК без СД. Критериями исключения из исследования стало наличие у больных других тяжелых соматических патологий, возраст — младше 18 лет. Среди всех больных не было хронических курильщиков. Способ формирования выборки — сплошной.

Всеми пациентами подписано информированное согласие на участие в исследовании.

Дизайн исследования

Проспективное двухвыборочное сравнительное исследование, срок наблюдения — 48 месяцев.

Были изучены возрастно-половые характеристики больных, данные клинико-лабораторных и инструментальных исследований, частота послеоперационных осложнений и общее число рецидивов заболевания. При изучении состояния сфинктерного аппарата прямой кишки у пациентов с СПК в сочетании с СД выполнялась сфинктерометрия и манометрия с помощью портативного аппарата «ГастроСкан-СФ», производимого в Российской Федерации компанией «Исток-Система». Бактериологические исследования выполнялись на момент госпитализации пациентов с СПК. Для этого делали посев содержимого гнойной полости свищевого хода. Также исследовались показатели содержания цитокинов в сывороточной крови: фактор некроза опухоли альфа (ФНОа), интерферон гамма (ИФНγ), интерлейкины 4, 6 и 10 (ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-10). Данные исследования выполнялись методом ИФА с применением наборов фирмы «Цитокин» (Санкт-Петербург). Для оценки микроциркуляторного русла и тканевого обмена в области свища и анального сфинктера выполняли лазерную допплеровскую флоуметрию — ЛДФ аппаратом ЛАКК-01.

Статистический анализ

Статистическая обработка полученных результатов выполнялась с использованием программы Statistica 13.3 (StatSoft, США). Нормальность распределения выборки оценивали по критериям Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Количественные величины представлены в виде медианы и межквартильного интервала, качественные — в виде абсолютных значений и процентов. Парные сравнения между независимыми группами по количественным показателям проводились по U-критерию Манна-Уитни, по качественным показателям — по критерию χ2 и по точному критерию Фишера. Корреляционный анализ проводился по методу Спирмена. Различия считались статистически значимыми при р<0,05.

Этическая экспертиза

Получено одобрение на проведение исследования от комитета по биомедицинской этике — ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», протокол №02 от 13.02.2017.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Возраст пациентов в ОГ варьировался от 43 до 74 лет, медиана возраста составила 55 лет. В КГ возраст пациентов варьировался от 37 до 76 лет, медиана возраста составила 46 лет. Среди всех больных отмечалось превалирование мужчин — 88 (73,3%). В обеих группах выявлено преобладание пациентов в возрасте 40–59 лет и не установлено статически значимое различие между группами. Длительность анамнеза СПК во всех группах находилась в широком временном диапазоне и варьировала от 3 до 180 месяцев. Продолжительность СД2 у наблюдаемых пациентов колебалась от 6 месяцев до 9 лет. У 24 (40,0%) пациентов показатели гликированного гемоглобина (HbA1c) превышали 6,5%. Индекс массы тела в ОГ больных в среднем составлял 31,2±2,4 кг/м2, в КГ — 26,5±2,3 кг/м2. Распределение больных по классификации СПК, разработанной в НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих МЗ РФ, показало, что во всех группах больных доминировали пациенты с транссфинктерными СПК (табл. 1): 39 (65,0%) — в ОГ и 38 (63,3%) — в КГ. Рецидивные СПК преобладали у больных с СД2 (30,0 против 15,0%), что говорит о более сложном течении СПК на фоне СД2 в отличие от параректальных свищей без сопутствующего СД.

Анализ анамнестических данных показал, что в обеих группах больных с перенесенным острым парапроктитом доля банального парапроктита составляла 78 (65,0%) случаев, общая доля гнилостного парапроктита составила 36 (30,0%) случаев, при этом количество последних превалировало в группе больных с СД2 — 26 (43,3%) случаев против 10 (16,7%) в КГ. Острый анаэробный парапроктит встречался только у больных ОГ, количество которого до формирования свищевого хода составляло 6 (10,0%) случаев (табл. 2). Также частота встречаемости острого гнилостного парапроктита в анамнезе была выше в группе больных со СПК в сочетании с СД2, что говорит о более тяжелом течении у данной категории пациентов. При этом у 19 (31,7%) пациентов показатели HbA1c были выше целевых значений (табл. 2). Стоит отметить, что в ОГ больных пациентов пожилого возраста (старше 65 лет) было 6 (10%) человек, у которых имелись атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания, для которых целевые показатели HbA1c составляли менее 8,0%. В свою очередь, для остальных 54 пациентов этот уровень зависел от наличия микро- и макрососудистых осложнений, согласно утвержденным в 2023 г. Алгоритмам специализированной медицинской помощи больным СД [14]. Наличие микро- и макрососудистых осложнений было установлено у 23 (38,3%) пациентов, для которых целевые значения HbA1c составляли 7,5%, а у остальных 31 (51,7%) пациента этот уровень был ниже 7,0%.

Было установлено, что у 8 (13,3%) пациентов с целевыми уровнями HbA1с после формирования свища с гнойной полостью в параректальной клетчатке отмечалось ухудшение показателей гликемии (повышение глюкозы плазмы натощак), что потребовало перевода больного на инсулинотерапию в режиме многократных инъекций инсулина, что говорит об ухудшении течения СД на фоне хронического гнойного воспаления в параректальной клетчатке. Из этих 8 пациентов 2 были из возрастной группы старше 65 лет, а остальные 4 — из возрастной группы до 65 лет, но с наличием микро- и макрососудистых осложнений.

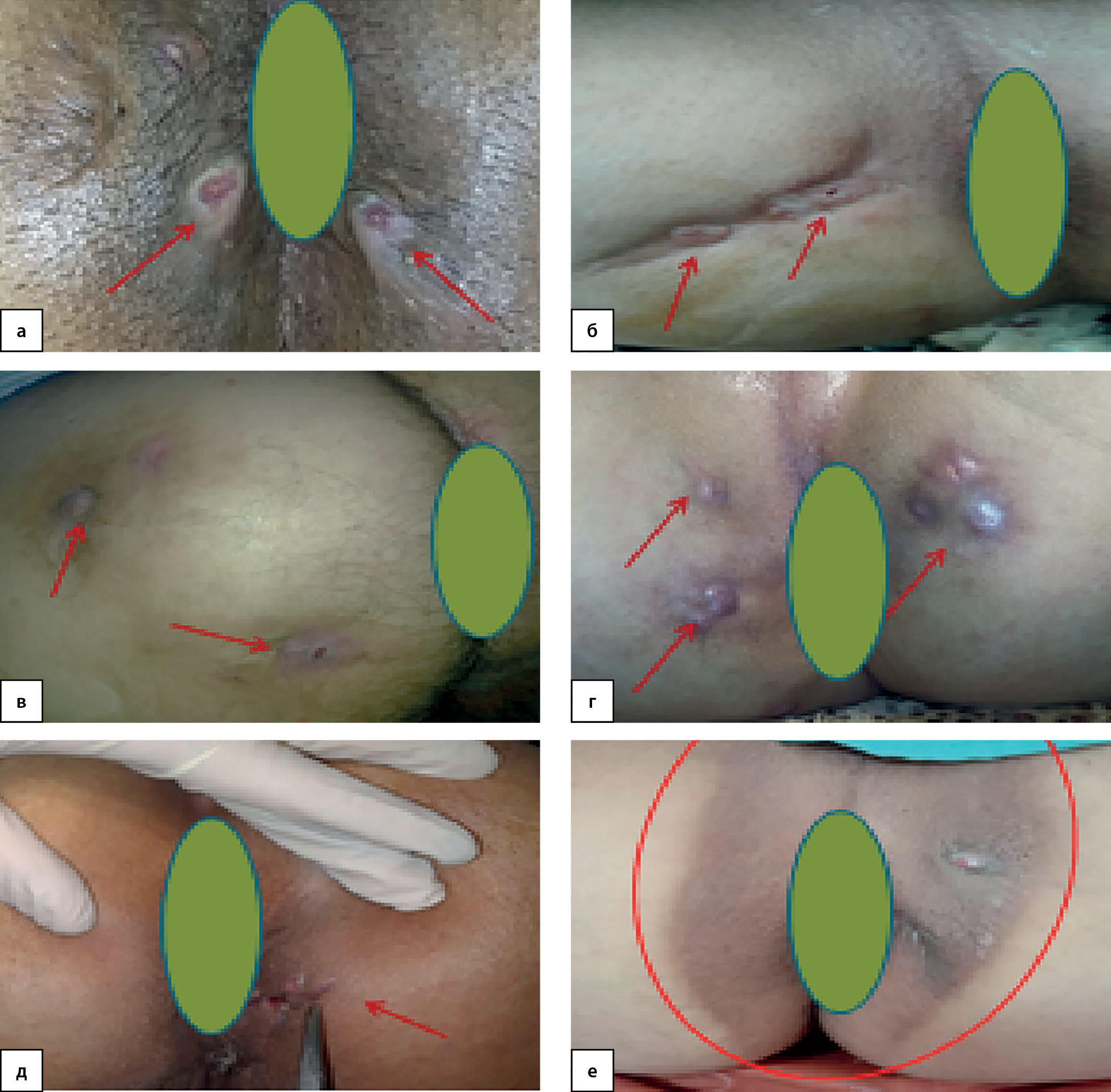

Наличие наружного свищевого отверстия на коже промежности с периодическим выделением гноя отмечалось у 113 (94,2%) пациентов исследуемых групп. Частое выделение гноя из наружных свищевых отверстий наблюдалось у 30 (25,0%) больных. Из них 19 (31,7%) больных в ОГ и 11 (18,3%) — в КГ. Также пациенты предъявляли жалобы на дискомфорт, зуд и мацерацию кожных покровов промежности в области наружного свищевого отверстия и заднего прохода (рис. 1), что отмечалось у 22 (18,3%) больных: у 14 (23,3%) ОГ и у 8 (13,3%) КГ. Жалобы на недержание газов наблюдались у 19 (15,8%) пациентов: у 15 (25,0%) в ОГ и у 4 (6,7%) в КГ. Среди всех больных недержание жидкого кишечного содержимого отмечали в 3 (2,5%) случаях: 2 (3,3%) случая в ОГ и 1 (1,7%) случай в КГ. Недержание плотного кишечного содержимого у исследуемых больных не наблюдалось. Таким образом, количество пациентов с недостаточностью анального сфинктера (НАС) составляло 24 (20,0%) случая: 28,3% наблюдений в ОГ и 8,3% — в КГ. Стоит отметить, что большая доля НАС (62,5%) отмечалась среди больных с высоким уровнем гликемии (15 случаев).

При осмотре кожи промежности больных со СПК в отличие от пациентов без СД (рис. 1) наличие послеоперационных рубцов наблюдалось в 81 (67,5%) случае. Также при осмотре мацерация с индурацией кожи промежности отмечалась у 11 (18,3%) пациентов в ОГ и у 1 (1,7%) в КГ. Деформация промежности была выявлена у 5 (8,3%) больных в ОГ и у 1 (1,7%) больного в КГ.

Анализ клинических данных показал, что частота обострений параректального свища (1–2 в год) и их длительность (более 2-х недель), а также количество гнойных полостей и частота НАС прямой кишки были выше в группе больных СПК с СД, чем без СД (р<0,05). Кроме того, в ОГ чаще в анамнезе отмечались перенесенные анаэробные и гнилостные формы острого парапроктита (табл. 3).

Таким образом, количество и длительность обострения СПК и число гнойных полостей превалировали в группе больных СПК с СД2, что может свидетельствовать об усугубляющем влиянии СД на течение СПК.

В лабораторных показателях крови у больных со СПК и СД2 в 8 (13,3%) случаях наблюдалось снижение количества лейкоцитов менее 4,0х109/л (табл. 4).

Надо отметить, что в 5 (8,3%) случаях лейкопения наблюдалась у пациентов, не достигших целевых значений гликемии. В контрольной группе больных без сопутствующего СД уровень лейкоцитов менее 4,0х109 нами не наблюдался. Наоборот, лейкоцитоз у больных КГ был отмечен в 38 (63,3%) случаях, тогда как в группе пациентов со СПК и СД повышение количества лейкоцитов отмечалось только в 13 (21,7%) случаях (р<0,001). Увеличение показателей СРБ крови в КГ наблюдалось в 29 (48,3%) случаях, а в ОГ в 44 (73,3%) случаях (р<0,01). Стоит отметить, что увеличение уровня СРБ наблюдалось у всех 24 больных с повышенными показателями гликемии. Также повышение уровня СОЭ наблюдалось у пациентов с СД2 (19,8±1,5 мм/ч в ОГ) в отличие от СПК без СД (8,7±0,8 мм/ч в КГ). Среди наблюдаемых больных анемия выявлена в 9 (7,5%) случаях: 2 (3,3%) случая в КГ и 7 (11,7%) — в ОГ. Из них сопутствующая хроническая трещина анального канала с кровотечением были отмечены в 5 (4,2%) случаях.

Для изучения состояния иммунного статуса и мониторинга терапевтического эффекта у больных СПК с СД2 проводилось исследование уровней цитокинов в крови. Результаты данного исследования показали снижение уровней провоспалительного цитокина (ИФНγ) и увеличение показателей интерлейкинов 6 и 10. При поступлении уровень ИЛ-4 у больных с СПК и СД2 был выше на 33,8%. Также выявлено повышение уровней содержания в периферической крови ИЛ-10 — на 29,6% и ФНО-α — на 36,7%. В то же время отмечено снижение уровня ИФНγ в периферической крови на 21,5% у больных со СПК и СД2. Таким образом, у больных со СПК с СД2 более выражена диспропорция между изменением количества иммунокомпетентных клеток и тенденцией к активации неспецифического гуморального иммунитета по сравнению с пациентами со СПК без СД. Результаты исследования свидетельствуют о том, что на фоне хронического гнойного воспаления наблюдется угнетение клеточного звена иммунной системы и усиление активности неспецифического гуморального иммунитета.

Во время проведения УЗИ наличие гнойной полости (ГП) было обнаружено у 30 (25,0%) больных в обеих группах. Частота встречаемости ГП в параректальной клетчатке преобладала у пациентов со СПК в сочетании с СД2: 20 (33,3%) случаев в ОГ против 9 (15,0%) случаев в КГ (p<0,05). При этом у больных с сопутствующим СД2 и целевым уровнем гликемии наличие ГП наблюдалось в 4 (6,7%) случаях, а у больных с СД2 с повышенным уровнем гликемии — в 16 (26,7%) случаях.

По данным фистулографии, больные со СПК на фоне СД2 и наличием ГП в параректальной клетчатке более чем в два раза превалировали (33,3%) над количеством таковых в группе без сопутствующего СД2 (15,0%). Также у больных со СПК и СД с повышенным уровнем гликемии при фистулографии были выявлены дополнительные свищевые ходы.

Анализ результатов бактериологического исследования содержимого свищевого хода выявил, что грамотрицательные микроорганизмы из группы энтеробактерий (е.scherichia coli, citobacter, enterobacter) высеивались чаще всего — в 63,3% случаев в ОГ и в 55,0% случаев в КГ. Значительная часть этих бактерий (71,4%) была обнаружена у пациентов с СД2 в стадии субкомпенсации.

По данным сфинктерометрии, снижение показателей тонуса и силы анального сфинктера выявлено больше у пациентов со СПК на фоне СД2: 17 (28,3%) случаев в ОГ и 5 (8,3%) случаев в КГ. Среди пациентов со СПК большую часть снижения указанных выше параметров сфинктерометрии составили больные с высоким уровнем гликемии — 82,3% (14 из 17 случаев). По данным аноректальной манометрии, установлено нарушение функциональных изменений мышц анального сфинктера, но эти изменения отличаются тем, что в 48,3% случаев проявляются в виде смешанной формы НАС.

Изучение особенностей микроциркуляции в области свищевого хода у больных со СПК проводилось методом ЛДФ. Результаты исследования микроциркуляции перианальной кожи у больных со СПК с помощью аппарата ЛАКК-01 показали (табл. 5), что медианные показатели микроциркуляции в группе больных без сопутствующего СД составили 10,2 (9,4–11,1), а в группе больных с сопутствующим СД2 — 7,9 (7,2–8,6) (р<0,01). Медианное значение ИЭМ (индекс эффективности микроциркуляции) в ОГ больных составило 1,21 (1,15–1,27), а в КГ — 1,37 (1,26–1,48) (р>0,05). В целом, значительное снижение показателя микроциркуляции среди всех больных обеих групп было отмечено в 16 (13,3%) случаях: в 14 (23,3%) — в ОГ и в 2 (3,3%) случаях в КГ. Наибольшая частота снижения показателя микроциркуляции в группе больных с сопутствующим СД2 — 12 (12/16, 75,0%) случаев.

Сравнительная оценка количества местных осложнений СПК у пациентов обеих групп показала, что наименьшее их количество наблюдалось у пациентов без сопутствующего СД (табл. 6). Средняя длительность пребывания в стационаре у больных без СД составляла 6,1±1,8 суток, а в группе пациентов с сопутствующим СД2 — 9,2±1,6 (р<0,05).

Для определения характера взаимного влияния течения хронического парапроктита и степени компенсации СД2 мы провели корреляционный анализ (рис. 2).

Результаты исследования показали наличие прямой корреляционной связи между течением хронического парапроктита и степенью компенсации СД2 (r=0,50552, p<0,001), что указывает на наличие синдрома взаимного отягощения.

Таблица 1. Распределение больных по форме свищей прямой кишки (%)

Формы свищей | Контрольная группа (n=60) | Основная группа (n=60) | р | |

ИСПК | 14 (23,3%) | 11 (18,3%) | >0,05 | |

ТСПК | Низкий | 14 (23,3%) | 13 (21,7%) | >0,05 |

Средний | 17 (28,3%) | 18 (30,0%) | >0,05 | |

Высокий | 9 (15,0%) | 8 (13,3%) | >0,05 | |

Всего: | 38 (63,3%) | 39 (65,0%) | >0,05 | |

ЭСПК | 7 (11,7%) | 10 (16,7%) | >0,05 | |

Рецидивные | 9 (15,0%) | 18 (30,0%) | <0,05 | |

Примечание: ИСПК — интрасфинктерный свищ прямой кишки; ТСПК — транссфинктерный свищ прямой кишки; ЭСПК — экстрасфинктерный свищ прямой кишки; р — статистическая значимость различия показателей между группами.

Таблица 2. Вид перенесенного острого парапроктита из анамнеза и уровень гликированного гемоглобина (%)

Показатели | Контрольная группа (n=60) | Основная группа | р | ||

Абс | % | Абс | % | ||

Вид перенесенного ОП: банальный анаэробный гнилостный | 50 0 10 | 83,3 0,0 16,7 | 28 6 26 | 46,7 10,0 43,3 | <0,001 <0,01 |

Уровень HbA1c до развития свища: целевые значения выше целевых значений | - - | - - | 41 19 | 68,3 31,7 | - |

Уровень HbA1c на фоне развития свища: целевые значения выше целевых значений | - - | - - | 33 27 | 55,0* 45,0* | - |

Примечание: ОП — острый парапроктит; HbA1c — гликированный гемоглобин; р — статистическая значимость различия показателей между группами; *р<0,05 при сравнении с таковыми показателями до развития свища.

Рисунок 1. Осмотр промежности у больных со свищами прямой кишки в сочетании с сахарным диабетом 2 типа (а, б, в, г, д — множественные наружные свищевые отверстия и е — мацерация кожи промежности).

Таблица 3. Анализ клинико-инструментальных показателей (n=120)

Показатели | Контрольная группа | Основная группа | р | |

Число обострений заболевания в год, n (%) | 1–2 | 6 (10,0%) | 17 (28,3%) | <0,05 |

Более 3 | 2 (3,3%) | 5 (8,3%) | >0,05 | |

Длительность обострения заболевания, сутки | До 2 нед., n (%) | 7 (11,7%) | 14 (23,3%) | >0,05 |

Более 2 нед., n (%) | 1 (1,7%) | 8 (13,3%) | <0,05 | |

Более одной гнойной полости, n (%) | 2 (3,3%) | 6 (10,0%) | >0,05 | |

Анаэробный ОП в анамнезе, n (%) | 4 (6,6%) | 8 (13,3%) | >0,05 | |

Гнилостный ОП в анамнезе, n (%) | 10 (16,7%) | 19 (31,7%) | >0,05 | |

Наличие гнойной полости, n (%) | 9 (15,0%) | 20 (33,3%) | <0,05 | |

НАС, n (%) | 5 (8,3%) | 15 (25,0%) | <0,05 | |

Примечание: ОП — острый парапроктит; НАС — недостаточность анального сфинктера; р — статистическая значимость различия показателей между группами.

Таблица 4. Сравнительная оценка некоторых лабораторных показателей крови (n=120)

Показатель | Контрольная группа | Основная группа | Р |

Анемия, n (%) | 2 (3,3%) | 7 (11,7%) | >0,05* |

Лейкопения, n (%) | - | 8 (13,3%) | - |

Лейкоцитоз, n (%) | 38 (63,3%) | 13 (21,7%) | <0,001 |

СОЭ (>15,0 мм/ч), n (%) | 14 (23,3%) | 27 (45,0%) | <0,05 |

СРБ (>5,0 мг/л), n (%) | 29 (48,3%) | 44 (73,3%) | <0,01 |

Цитокины (изменение), n (%) | 13 (21,7%) | 22 (36,7%) | >0,05 |

Примечание: р — статистическая значимость различия показателей между группами.

Таблица 5. Средние показатели лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) у больных со свищами прямой кишки с сахарным диабетом 2 типа и без него (Me [Q1; Q3] (1q-3q))

ЛДФ | Норма | Контрольная группа (n=60) | Основная группа (n=60) | р |

ПМ — показатель микроциркуляции | 9,4 (8,1–10,6) | 10,2 (9,4–11,1) | 7,9 (7,2–8,6) | <0,01 |

СТ — сосудистый тонус | 0,22 (0,14–0,31) | 0,24 (0,15–0,33) | 0,49** (0,38–0,59) | <0,001 |

ИЭМ — индекс эффективности микроциркуляции | 1,47 (1,12–1,69) | 1,37 (1,26–1,48) | 1,21* (1,15–1,27) | >0,05 |

Примечание: р — статистическая значимость различия показателей между группами, *р<0,05, **р<0,001 — при сравнении с нормой.

Таблица 6. Частота встречаемости местных осложнений свищей прямой кишки у больных с сахарным диабетом 2 типа и без него (%)

Местные осложнения | Контрольная группа | Основная группа | р |

Анусит | 1 (1,7%) | 4 (6,7%) | >0,05* |

Проктит | - | 2 (3,3%) | >0,05* |

Мацерация перианальной кожи | 2 (3,3%) | 11 (18,3%) | <0,001* |

Деформация промежности | 1 (1,7%) | 5 (8,3%) | >0,05* |

Формирование гнойной полости | 9 (15,0%) | 21 (35,0%) | >0,05* |

Недостаточность анального сфинктера | 5 (8,3%) | 17 (28,3%) | <0,001 |

Примечание: р — статистическая значимость различия показателей между группами.

Рисунок 2. График корреляционной связи между течением хронического парапроктита и степенью компенсации сахарного диабета.

ОБСУЖДЕНИЕ

Стоит отметить, что при изучении литературных данных мы не встретили исследований, изучающих влияние СД на течение СПК и наоборот. В своих исследованиях Fugita FR и соавт. отмечают отсутствие данных в мировой литературе о прямой связи между СД и прямокишечными свищами. При этом авторы полагают, что у больных СД может наблюдаться усугубление течение анального абсцесса, не переходящего в хроническую стадию патологии [15]. Только в работе Tao Y. и соавт. [16] было указано, что у больных с параректальными свищами и послеоперационным снижением анальной функции наблюдался более высокий уровень глюкозы в крови натощак, но при этом авторы не отмечают наличие связи между данной патологией и СД.

Данное исследование выявило доминирование местных осложнений и нарушений степени эндотоксикоза у пациентов со СПК на фоне СД2 по сравнению с больными без последнего. Полученные данные научной работы указывают, что взаимосвязь между структурой и местными осложнениями параректальных свищей у пациентов зависит от длительности развития свища, количества обострений и степени компенсации СД. Изучение функционального состояния анального сфинктера у больных СПК в сочетании с СД2 показало преобладание смешанной формы недостаточности сфинктера прямой кишки, тогда как у больных без СД доминировал органический характер недостаточности. При этом, по полученным выше данным, можно сделать вывод, что на степень и характер функциональных изменений анального сфинктера влияют длительность, степень сложности свища и степень компенсации СД. Необходимо указать, что аноректальная дисфункция наиболее характерна для больных СД с нейропатией, однако надо помнить, что симптомы аноректальной дисфункции могут быть результатом диарейного синдрома и не служат признаком автономной нейропатии [17]. Наличие диарейного синдрома было исключено нами среди исследуемых больных. Острые колебания гликемии приводят к подавлению функции ректального сфинктера и ректального сокращения. Исходя из этого, при субкомпенсации или декомпенсации СД у больных со СПК увеличивается частота НАС, преимущественно смешанного характера.

Знание особенностей клинического течения, изменения лабораторных показателей крови и местных осложнений СПК при СД2 дает возможность практикующим врачам своевременно провести профилактику формирования и развития сложных форм хронического парапроктита и предупредить взаимное усугубляющее влияние СПК и СД.

Микробный пейзаж у больных со СПК на фоне СД2 показал превалирование доли грамотрицательных микроорганизмов в отличие от пациентов без СД, что можно связывать с изменением кислотности и синдромом избыточного бактериального роста кишечника [17].

Выявленные изменения, симптомы эндотоксикоза и нарушения микроциркуляторного капиллярного кровотока в области свищевого хода и анального сфинктера позволяют колопроктологам обоснованно назначать медикаментозные препараты с целью коррекции этих нарушений у больных со СПК в сочетании с СД.

Преобладание недостаточности мышц запирательного аппарата прямой кишки у пациентов с параректальными фистулами на фоне СД является определяющим фактором для выбора способа хирургического лечения с пластическим восстановлением волокон анального сфинктера, чтобы предупредить дальнейшее усугубление или развитие недостаточности анального сфинктера прямой кишки.

Значительную часть местных осложнений, микроциркуляторных нарушений и изменений некоторых лабораторных показателей в виде лейкопении определялись у пациентов с декомпенсацией СД и со сложными формами СПК, что говорит о взаимном усугубляющем влиянии заболеваний.

В нашем исследовании было установлено наличие прямой корреляционной связи между течением хронического парапроктита и наличием или отсутствием компенсации СД.

Возможные ограничения исследования

Необходимо отметить, что набор пациентов в данное исследование осуществлялся только в условиях одного клинического учреждения, что может оказаться недостаточным для общей репрезентативности наших выборок. Для проведения более глубокого анализа рекомендуется проведение исследования в нескольких клинических учреждениях. Планируется дальнейшее наблюдение за нашими больными (в срок до 5 лет) с целью изучения отдаленных результатов их лечения и уровня безрецидивной выживаемости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СД2 и хронический парапроктит оказывают взаимоусугубляющее влияние (r=0,50552, p<0,001). Установлено, что у 8 (13,3%) пациентов с целевыми уровнями HbA1с после формирования свища с ГП в параректальной клетчатке отмечалось ухудшение гликемического профиля. Необходимо отметить, что эти пациенты изначально находились на комбинированной терапии с применением пероральных сахароснижающих препаратов с инсулином, а после развития свища и ухудшения гликемического профиля были переведены на инсулинотерапию в режиме многократных инъекций. Кроме того, наиболее выраженные изменения в показателях клинического и лабораторного исследований крови, а также наибольшее количество местных осложнений отмечались в группе больных СД2 с повышенным уровнем гликемии. Полученные нами результаты свидетельствуют о наличии синдрома взаимного отягощения у больных с СПК на фоне СД2, ухудшающего течение обоих заболеваний. Необходимо учитывать наличие синдрома взаимного отягощения у больных с СПК в сочетании с СД2 на этапах диагностики и предоперационной подготовки пациентов для улучшения ближайших и отдаленных результатов хирургического лечения у данной категории больных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источники финансирования. Исследование выполнялось без привлечения финансирования с использованием данных и ресурсов Государственного учреждения «Городской медицинский центр №2 им. академика К.Т. Таджиева», являющегося клинической базой кафедры общей хирургии №1 им. профессора А.Н. Каххарова ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино».

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.

Участие авторов. Мухаббатов Д.К. — подготовка текста, анализ полученных данных; Гулов М.К. — общая ответственность, разработка концепции и дизайна исследования; Хамроев Б.М. — сбор материала, анализ полученных данных; Али-Заде С.Г. — редактирование, статистическая обработка данных, подготовка текста; Ниязова Н.Ф. — редактирование, анализ полученных данных.

Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.

Список литературы

1. Шелыгин Ю.А. Клинические рекомендации. Колопроктология / Под ред. Ю.А. Шелыгина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 528 с.

2. Gordon PH, Nivatvongs S. Principles and Practice of Surgery for the Colon, Rectum, and Anus (3rd ed.). CRC Press. 2007:203-33. doi: https://doi.org/10.3109/9781420017991

3. Воробьёв Г.И. Основы колопроктологии. — М.: МИА, 2006. — 432 с.

4. Felt-Bersma RJ, Bartelsman JF. Haemorrhoids, rectal prolapse, anal fissure, peri-anal fistulae and sexually transmitted diseases. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology. 2009;23(4):575-592. doi: https://doi.org/10.1016/j.bpg.2009.04.010

5. Jain M, Baijal R, Srinivas M, Venkataraman J. Fecal evacuation disorders in anal fissure, hemorrhoids, and solitary rectal ulcer syndrome. Indian J Gastroenterol. 2019;38:173-177. doi: https://doi.org/10.1007/s12664-018-0927-9

6. Ofshteyn A, Terry M, Bingmer K, Stein SL, Steinhagen E. General surgery resident experience with anorectal surgery. Am J Surg. 2020;219:993-997. doi: https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2019.08.010

7. Liu Y, Wang L, Liu J, Geng F, Li Y, Zheng L. The relationship between anal disease and quality of life: a bibliometric study. Ann Transl Med. 2022;10(8):484. doi: https://doi.org/10.21037/atm-22-1372

8. Блатун Л.А. Местное медикаментозное лечение ран // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. — 2011. — №4. — С.51-59.

9. Хамитова Ф.А., Ядгарова Г.С. Особенности диагностики хирургических инфекций мягких тканей при сахарном диабете // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. — 2021. — Т.1. — №11. — С. 94-100.

10. Wang D, Yang G, Qiu J, Song Y, Wang L, Gao J, Wang C. Risk factors for anal fistula: a case-control study. Tech Coloproctol. 2014;18(7):635-639. doi: https://doi.org/10.1007/s10151-013-1111-y

11. Ловпаче З.Н., Теувов А.А. Иммунокоррекция в комплексном лечении гнойно-некротических осложнений сахарного диабета // Клиническая медицина. — 2020. — С.8. — С. 183-186. doi: https://doi.org/10.37882/2223-2966.2020.08.20

12. Максимов Д.И., Басырева Е.Ю., Гусев А.А. и др. Циркулирующие нейтрофильные внеклеточные ловушки у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа с гнойно-некротическими осложнениями // Медицинский академический журнал. — 2018. — Т.18. — №2. — С.72-77

13. Криворучко И.А., Фирсик Т.Н. Современные малоинвазивные сфинктеросберегающие методики хирургического лечения анальных свищей // Новости хирургии. — 2020. — Т. 28. — №5. — С. 565-576. doi: https://doi.org/10.18484/2305-0047.2020.5.565

14. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. — 11-й вып. — М.; 2023. — 231 с. doi: https://doi.org/10.14341/DM13042

15. Fugita FR, Santos CHMD, Ribeiro CODS. Epidemiological profile of patients with fistula in ano. Journal of Coloproctology (Rio de Janeiro). 2020;40:01-07. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.09.009

16. Tao Y. Han JG, Wang ZJ et al. Long-term effect of anal fistula plug treatment on postoperative anal function in patients with transsphincteric perianal fistula and risk factors associated with anal function. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi. 2020;23(8):774-779. doi: https://doi.org/10.3760/cma.j.cn.441530-20190424-00184

17. Дедов И.И. Сахарный диабет: острые и хронические осложнения / Под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. — М: МИА, 2011. — 480 с.

Об авторах

Д. К. МухаббатовТаджикистан

Мухаббатов Джиёнхон Курбонович, д.м.н., профессор

Душанбе

М. К. Гулов

Таджикистан

Гулов Махмадшох Курбоналиевич, д.м.н., профессор

Душанбе

С. Г. Али-Заде

Таджикистан

Али-Заде Сухроб Гаффарович, к.м.н., доцент

Researcher ID: B-6807-2019

Душанбе

Б. М. Хамроев

Таджикистан

Хамроев Бахтиёр Муродуллоевич, ассистент

Researcher ID: D-7997-2018

Душанбе

Н. Ф. Ниязова

Таджикистан

Ниязова Наргис Фазлихудоевна, к.м.н., доцент

Душанбе

Дополнительные файлы

|

|

1. Рисунок 1. Осмотр промежности у больных со свищами прямой кишки в сочетании с сахарным диабетом 2 типа (а, б, в, г, д — множественные наружные свищевые отверстия и е — мацерация кожи промежности). | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(493KB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

2. Рисунок 2. График корреляционной связи между течением хронического парапроктита и степенью компенсации сахарного диабета. | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(216KB)

|

Метаданные ▾ | |

Рецензия

Для цитирования:

Мухаббатов Д.К., Гулов М.К., Али-Заде С.Г., Хамроев Б.М., Ниязова Н.Ф. Синдром взаимного отягощения у больных со свищами прямой кишки в сочетании с сахарным диабетом. Сахарный диабет. 2024;27(3):233-241. https://doi.org/10.14341/DM12959

For citation:

Mukhabbatov D.K., Gulov M.K., Khamroev B.M., Ali-Zade S.G., Niyazova N.F. Syndrome of mutual buffering in patients with rectal fistulas in combination with diabetes mellitus. Diabetes mellitus. 2024;27(3):233-241. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/DM12959

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).