Перейти к:

Дистанционное наблюдение подростков с сахарным диабетом 1 типа с использованием мобильного приложения

https://doi.org/10.14341/DM12776

Аннотация

Актуальность. Распространенность сахарного диабета 1 типа (СД1) в детском возрасте увеличивается с каждым годом. Подростковый возраст является наиболее трудным в отношении достижения оптимального метаболического контроля СД1. Телемедицина уже продемонстрировала эффективность у детей с этим заболеванием, однако исследований среди подростков проведено недостаточно. Использование мобильных приложений для диабета может быть связано с лучшим гликемическим контролем у пациентов с СД1.

Цель. Оценить эффективность и безопасность модели медицинской помощи подросткам с СД1 с применением дистанционного консультирования и мобильного приложения.

Материалы и методы. В исследование включались подростки в возрасте ≥14 и <18 лет, с длительностью СД1 >3 мес. Длительность исследования составляла 26 нед. Проведено 3 очных и не менее 4 дистанционных визитов с использованием мобильного приложения. Всем пациентам проводились стандартный осмотр и антропометрия, исследование НbА1с, регистрация и анализ показателей, оценка и коррекция проводимого лечения. Исходно и в конце исследования оценивалось качество жизни подростков. В конце исследования проводился опрос подростков и лечащих врачей в отношении оценки программы.

Результаты. Были включены 56 пациентов, 7 подростков прервали участие. Уровень НbА1с статистически значимо снизился уже к 12-й неделе исследования (0,3%; p=0,005), к концу исследования изменение НbА1с составило –0,5% (p<0,001). Отмечалось статистически значимое увеличение процентов измерений глюкозы в целевом диапазоне (+5,3 п.п.; p=0,016) и снижение вариабельности глюкозы крови (-3,1 п.п.; p=0,015). Отмечено статистически значимое улучшение как совокупной оценки качества жизни пациентами (+2,9 балла; p=0,008), так и отдельных составляющих ее показателей: отношение к диабету (+3,0 балла; p=0,049), отношение к лечению (+4,6 балла; p=0,010) и общение с окружающими (+4,5 балла; p=0,015). Большинство врачей и пациентов положительно оценили участие в исследовании. Частота нежелательных явлений значимо не изменилась в процессе исследования по сравнению с исходным уровнем.

Заключение. Дистанционное консультирование с использованием мобильного приложения для управления диабетом является безопасным и эффективным в отношении гликемического контроля и качества жизни подходом у подростков с СД1, обеспечивающим удобство и быстроту взаимодействия.

Ключевые слова

Для цитирования:

Лаптев Д.Н., Еремина И.А., Карпушкина А.В., Петряйкина Е.Е., Безлепкина О.Б., Петеркова В.А. Дистанционное наблюдение подростков с сахарным диабетом 1 типа с использованием мобильного приложения. Сахарный диабет. 2021;24(5):404-413. https://doi.org/10.14341/DM12776

For citation:

Laptev D.N., Eremina I.A., Karpushkina A.V., Petryaykina E.E., Bezlepkina O.B., Peterkova V.A. Remote monitoring of adolescents with type 1 diabetes mellitus using a mobile application. Diabetes mellitus. 2021;24(5):404-413. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/DM12776

АКТУАЛЬНОСТЬ

Сахарный диабет 1 типа (СД1) — это хроническое социально значимое заболевание, распространенность которого в детском возрасте увеличивается с каждым годом [1]. Так, в Российской Федерации, по данным Федерального регистра пациентов с сахарным диабетом, распространенность СД1 среди детей в возрасте до 14 лет с 2013 по 2016 г. увеличилась с 81 до 93,5 случая на 100 000 детского населения, а подростков в возрасте 15–17 лет — с 212,8 до 221,7 случая на 100 000 подросткового населения [2].

Наиболее трудным с точки зрения достижения оптимального метаболического контроля СД1 является подростковый возраст, что определяется биологическими и психосоциальными изменениями, связанными с половым созреванием, создающими нехарактерные для другого возраста потребности и проблемы для самих подростков с диабетом и их семей [3]. В результате в подростковом возрасте наблюдается наиболее высокий уровень гликированного гемоглобина (НbА1с) [2]. При этом по сравнению со взрослыми метаболический контроль в подростковом возрасте, по-видимому, имеет большее влияние на риск микрососудистых осложнений в более позднем возрасте [4], что указывает на необходимость более тщательного контроля диабета.

В последнее время на фоне происходящей информатизации общества в целом и благодаря своей доступности и удобству широкое распространение получают различные мобильные приложения для контроля диабета. С помощью таких приложений пациенты с СД1 и их родители могут собрать все данные по самоконтролю в одном месте и получить совет своего лечащего врача по инсулинотерапии, подсчету углеводов или настройке устройств. Использование мобильных приложений может быть связано с лучшим гликемическим контролем у пациентов с СД1 [5].

Препятствиями для использования мобильных приложений для управления диабетом являются недостаточная осведомленность о подходящих продуктах и уверенность в том, что приложение не принесет пользы [5]. Кроме того, определять эффективность могут функциональные возможности, так, среди характеристик мобильных приложений, которые связаны с лучшим уровнем НbА1с, — наличие структурированного представления данных самоконтроля [6].

Телемедицина уже продемонстрировала свою эффективность у детей с СД1 [7], однако исследований у подростков проведено недостаточно. Поскольку подавляющее большинство подростков не достигают целевого гликемического контроля, принимая во внимание особые потребности в этом возрасте, целесообразно оценить эффективность дистанционной модели наблюдения с применением мобильного приложения, чтобы повысить эффективность медицинской помощи.

ЦЕЛЬ

Оценить эффективность и безопасность модели медицинской помощи подросткам с СД1 с применением дистанционного консультирования и мобильного приложения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Многоцентровое проспективное открытое неконтролируемое клиническое исследование было проведено в 10 медицинских организациях, находящихся на территории г. Москвы и оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. В исследование были включены подростки в возрасте ≥14 и <18 лет, с длительностью СД1 >3 мес, получающие интенсифицированную инсулинотерапию (путем множественных инъекций инсулина — МИИ или непрерывной подкожной инфузии инсулина — НПИИ).

Процедуры исследования и регистрация показателей

Длительность исследования составляла 26 нед, исследование включало два периода: период введения и основной период. Длительность периода введения составляла 2 нед, в течение которых проводилась только регистрация показателей гликемии по данным исследовательского глюкометра без мобильного приложения и дистанционного наблюдения. Длительность основного периода составила 24 нед, в течение которых было проведено три очных (исходно, через 12 и 24 нед) и не менее 4 дистанционных визитов (через 4, 8, 16, 20 нед) с использованием мобильного приложения.

Всем пациентам на очных визитах проводились стандартный осмотр и антропометрия, осуществлялись исследование уровня HbA1c методом реакции агглютинации моноклональных антител на анализаторе DCA Vantage Analyzer (Siemens, Германия), регистрация и анализ показателей гликемии и суточных доз инсулина, оценка и коррекция проводимого лечения, давались рекомендации по самоконтролю и наблюдению. Исходно и в конце исследования проводилась оценка качества жизни подростков. Помимо этого, в конце исследования был проведен опрос подростков и лечащих врачей в отношении оценки программы дистанционного наблюдения с применением мобильного приложения.

Мобильное приложение OneTouch Reveal (OT Reveal)

Все пациенты были обеспечены глюкометром OneTouch Select Plus Flex с возможностью автоматической передачи данных на смартфон в специализированное мобильное приложение OT Reveal для управления СД и обучены его использованию. Mобильное приложение OT Reveal представляет собой дневник самоконтроля в электронном формате с автоматическим построением структурированных отчетов и возможностью направлять их в электронном виде медицинскому работнику. Приложение предназначено для граждан Российской Федерации и доступно на русском языке.

Пациенту или его законному представителю было рекомендовано выполнять измерения глюкозы крови с частотой не менее 4 раз в сутки (перед едой, через 2 ч после еды, перед сном, периодически ночью) с помощью совместимого глюкометра. Помимо этого, пациентам было рекомендовано вносить в мобильное приложение данные о времени и количестве принятых углеводов (в хлебных единицах и граммах), времени и дозе введенного инсулина, времени и характере других событий (физические нагрузки, гипогликемия и др.). При использовании непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) пациент также мог самостоятельно вносить данные по уровню гликемии в мобильное приложение.

Дистанционное консультирование

Дистанционное консультирование проводилось лечащими врачами, наблюдавшими пациента в амбулаторных условиях, на основании данных электронных структурированных отчетов, формируемых в приложении OneTouch Reveal. Принимая во внимание полученные данные, лечащий врач дистанционно консультировал пациента и при необходимости корректировал проводимую терапию/давал рекомендации по самоконтролю.

Оценка качества жизни и дистанционного консультирования с применением мобильного приложения OT Reveal

Оценка качества жизни детей и родителей проводилась с использованием специализированных опросников. Опросник состоит из 28 элементов (ситуаций), составляющих 5 модулей: Диабет, Лечение-I, Лечение-II, Беспокойство, Общение. В опроснике пациентам предлагается оценить, насколько затруднительными для них были различные ситуации в течение последнего месяца. Каждый элемент может быть оценен по 5-балльной шкале от 0 (никогда) до 4 (почти всегда). Для подсчета полученных результатов баллы по каждому элементу трансформируются в обратном порядке по шкале от 0 до 100 следующим образом: 0=100, 1=75, 2=50, 3=25, 4=0. Затем рассчитывается средний балл по всем элементам в целом и по каждому разделу отдельно. Чем выше балл, тем лучше качество жизни пациента.

Оценка программы дистанционного консультирования с мобильным приложением проводилась с использованием специально разработанных опросников, в которых пациентам и врачам было предложено охарактеризовать удобство, сложности и преимущества использованного в исследовании информационного подхода. Опросник для врачей включал в себя 8 вопросов, 5 из которых необходимо было оценить по 5-балльной шкале от 1 (совсем не согласен) до 5 (полностью согласен) и на 3 ответить «да» или «нет». Опросник для подростков включал в себя 10 вопросов, 7 из которых необходимо было оценить по 5-балльной шкале от 1 (совсем не согласен) до 5 (полностью согласен) и на 3 ответить «да» или «нет».

Основной исход исследования

Изменение HbA1c к концу исследования по сравнению с исходным уровнем и доля пациентов, достигших HbA1c менее 7,0 и 7,5% к концу исследования.

Дополнительные исходы исследования

Изменение к концу исследования по сравнению с исходным уровнем: 1) показателей гликемического контроля: средний уровень гликемии, вариабельность гликемии (SD и CV), процент измерений в диапазоне от 3,9 до 10,0, менее 3,9 и более 10,0 ммоль/л; 2) показателей качества жизни; 3) острых осложнений СД1: частота эпизодов диабетического кетоацидоза (ДКА), тяжелой гипогликемии и гипергликемии с кетозом.

Этическая экспертиза

Исследование одобрено локальным комитетом по этике ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (протокол номер №11 от 14.10.2015). До включения в исследование законные представители пациентов подписали информированное согласие на участие в нем.

Статистический анализ

Размер выборки предварительно не рассчитывался. Обработка и анализ статистических данных проводились в программах Statistica 8.0 (StatSoft, США), MS Excel 2010 (Microsoft, США). Количественные данные представлены в виде среднего значения и его стандартного отклонения M (SD) в случае нормального распределения признака или в виде медианы и интерквартильного размаха Me (25–75 перцентиль) – в случае распределения признака, отличного от нормального; качественные данные представлены в виде абсолютных значений (n) и/или частот (%), данные о ДКА, кетозах и тяжелой гипогликемии представлены также в виде частоты эпизодов в пересчете на 1 пациента в год. Различие между количественными признаками в зависимых выборках оценивалось с помощью Т-критерия Вилкоксона, в независимых выборках — с помощью критерия Манна–Уитни. В случае множественных сравнений использовалась поправка Бонферрони. Различие между качественными признаками оценивалось с помощью точного критерия Фишера. Значение р менее 0,05 считалось статистически значимым.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего в исследование были включены 56 подростков, однако в процессе наблюдения 7 из них прервали свое участие в проекте по собственному желанию (n=2) либо без объяснения причин (n=5). Таким образом, во всех процедурах, предусмотренных протоколом, приняли участие 49 пациентов.

Клиническая характеристика пациентов, принявших участие в проекте, представлены в табл. 1.

Таблица 1. Клиническая характеристика участников исследования

Показатель (n=49) | Значение |

Пол, м/ж | 23/26 |

Возраст, лет | 15,6 (14,7–16,8) |

Длительность СД1, лет | 6,8 (3,5–10,3) |

Медиана длительности участия пациента в проекте составила 182 дня. За это время было проведено 266 дистанционных консультаций, что составило в среднем 5,4 консультации на одного участника, медиана продолжительности консультации составила 18 минут.

Гликемический контроль

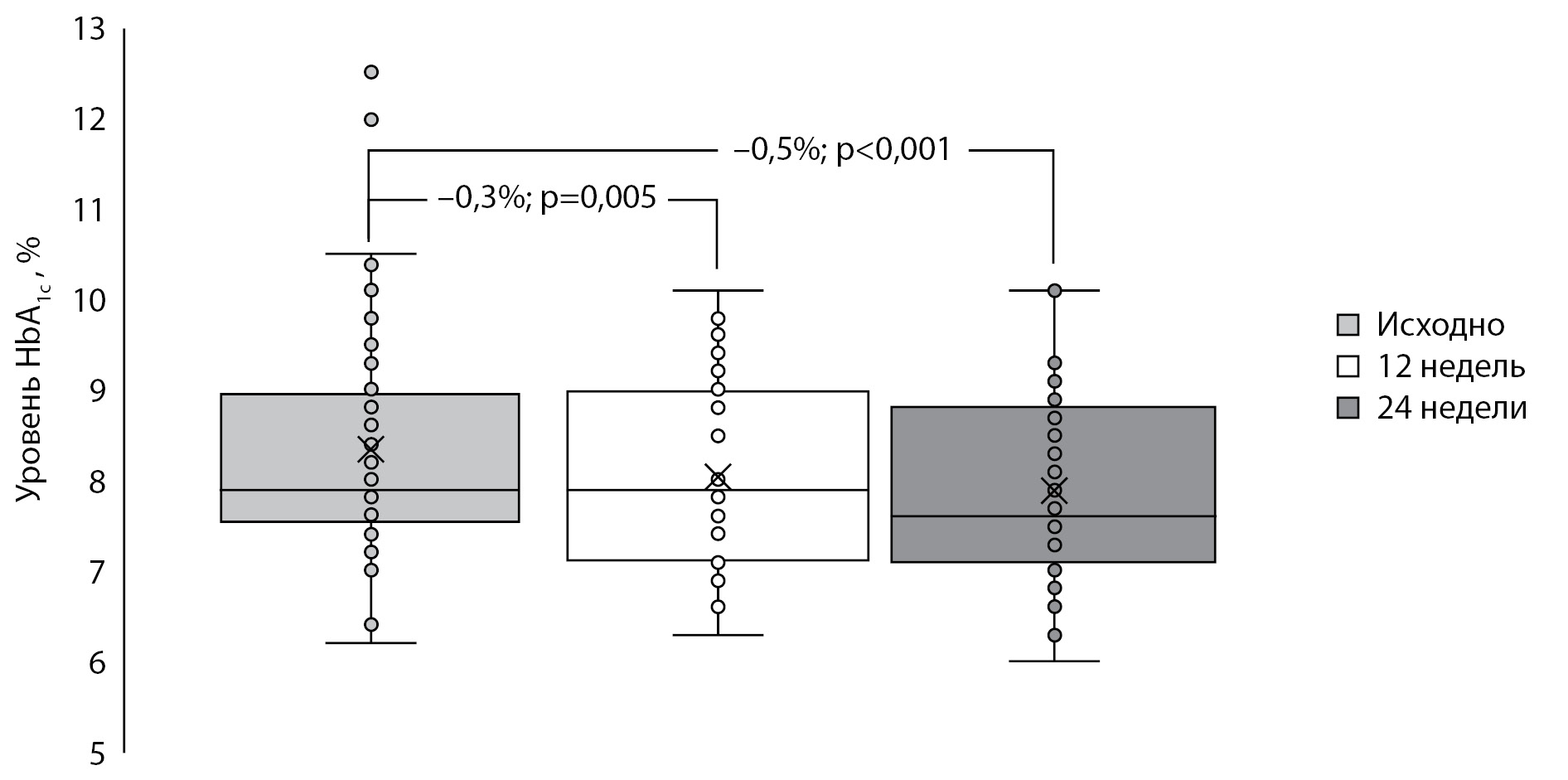

Показатели НbА1с статистически значимо снизились уже к 12-й неделе исследования (–0,3%; p=0,005), а к концу исследования изменение НbА1с относительно исходного уровня составило –0,5% (p<0,001) (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика показателей гликированного гемоглобина. Данные представлены в виде медианы (–), среднего значения (х), интерквартильного размаха 25–75 ([]) и отдельных значений.

В отношении других показателей гликемического контроля также наблюдалась положительная динамика (табл. 2). Так, к концу исследования отмечалось статистически значимое увеличение процентов измерений глюкозы в целевом диапазоне 3,9–10,0 ммоль/л (+5,3 п.п.; p=0,016) и снижение вариабельности глюкозы крови, оцениваемое по показателю CV (-3,1 п.п.; p=0,015).

Таблица 2. Показатели гликемического контроля исходно, через 12 и 24 недели наблюдения

Показатель | Исходно | 12 нед | 24 нед | Р* | Р** |

Измерений в диапазоне 3,9–10 ммоль/л, % | 49,7 (38,3–62,5) | 56,3 (44,8–62,3) | 57,2 (44,6–69,6) | н/з | 0,016 |

Измерений >10 ммоль/л, % | 41,8 (28,3–55,6) | 38,4 (29,3–50,5) | 37,2 (26,1-47,7) | н/з | н/з |

Измерений <3,9 ммоль/л, % | 6 (3,1–9,4) | 4,1 (2–9,4) | 6 (1,8–10) | н/з | н/з |

Вариабельность гликемии, SD, ммоль/л | 3,9 (3,3–4,8) | 3,6 (2,9–4,7) | 3,7 (2,9–4,7) | н/з | н/з |

Вариабельность гликемии, CV, % | 43,7 (36,8–46,4) | 40,6 (33,6–45,9) | 39,8 (32,9–45,6) | н/з | 0,015 |

* — уровень р при сравнении показателей исходно и через 12 нед, ** — уровень р при сравнении показателей исходно и через 24 нед.

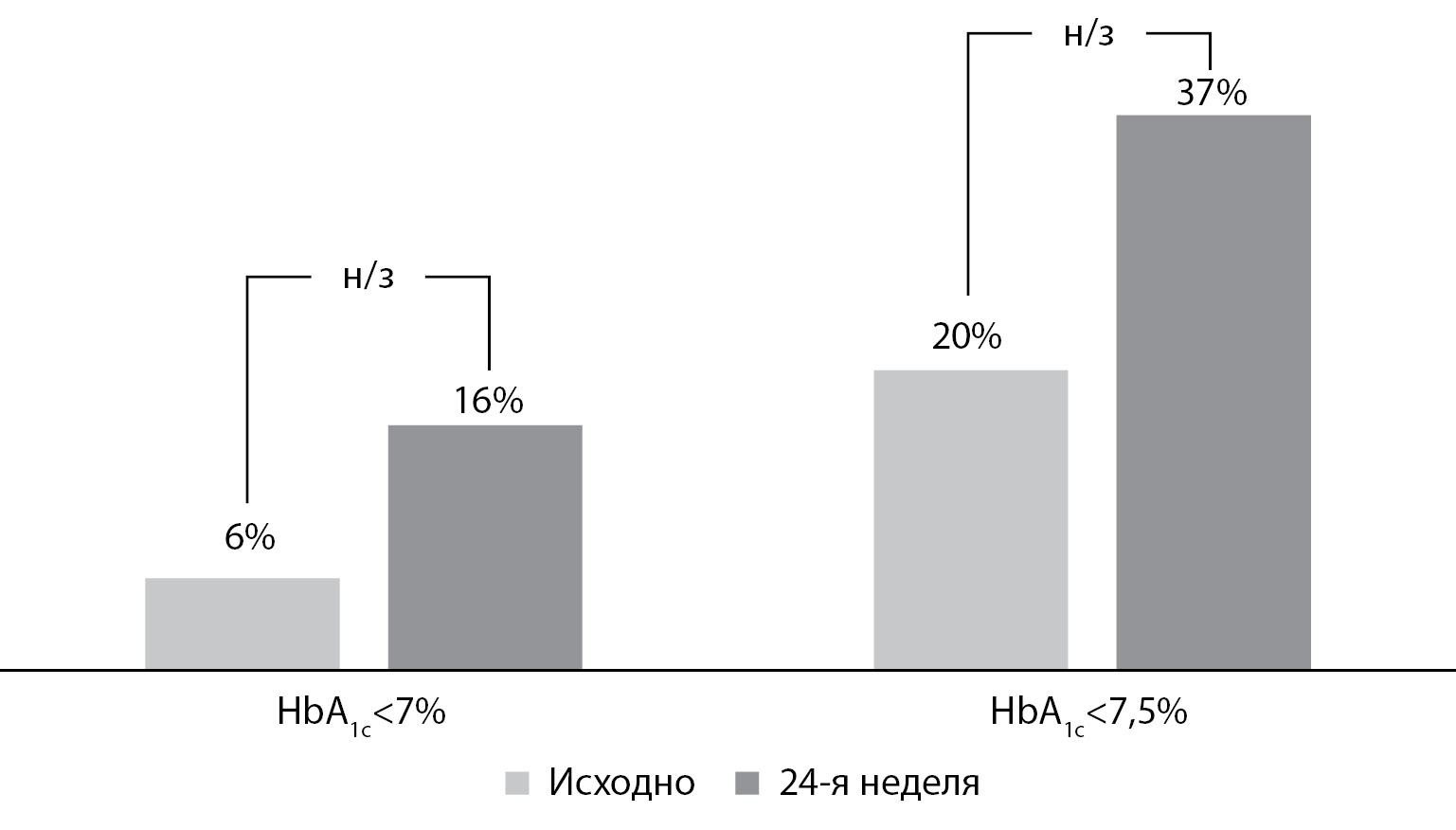

Значимое снижение среднего уровня НbА1с сопровождалось также увеличением числа и доли пациентов, достигнувших целевого уровня НbА1с <7,0%, с 3 (6%) до 8 (16%) пациентов и <7,5% с 10 (20%) до 18 (37%) пациентов, однако данные различия не были статистически значимыми (рис. 2).

Рисунок 2. Доля пациентов, достигнувших показателя гликированного гемоглобина <7,0 и <7,5%, исходно и по окончании исследования (различия статистически не значимы).

Качество жизни

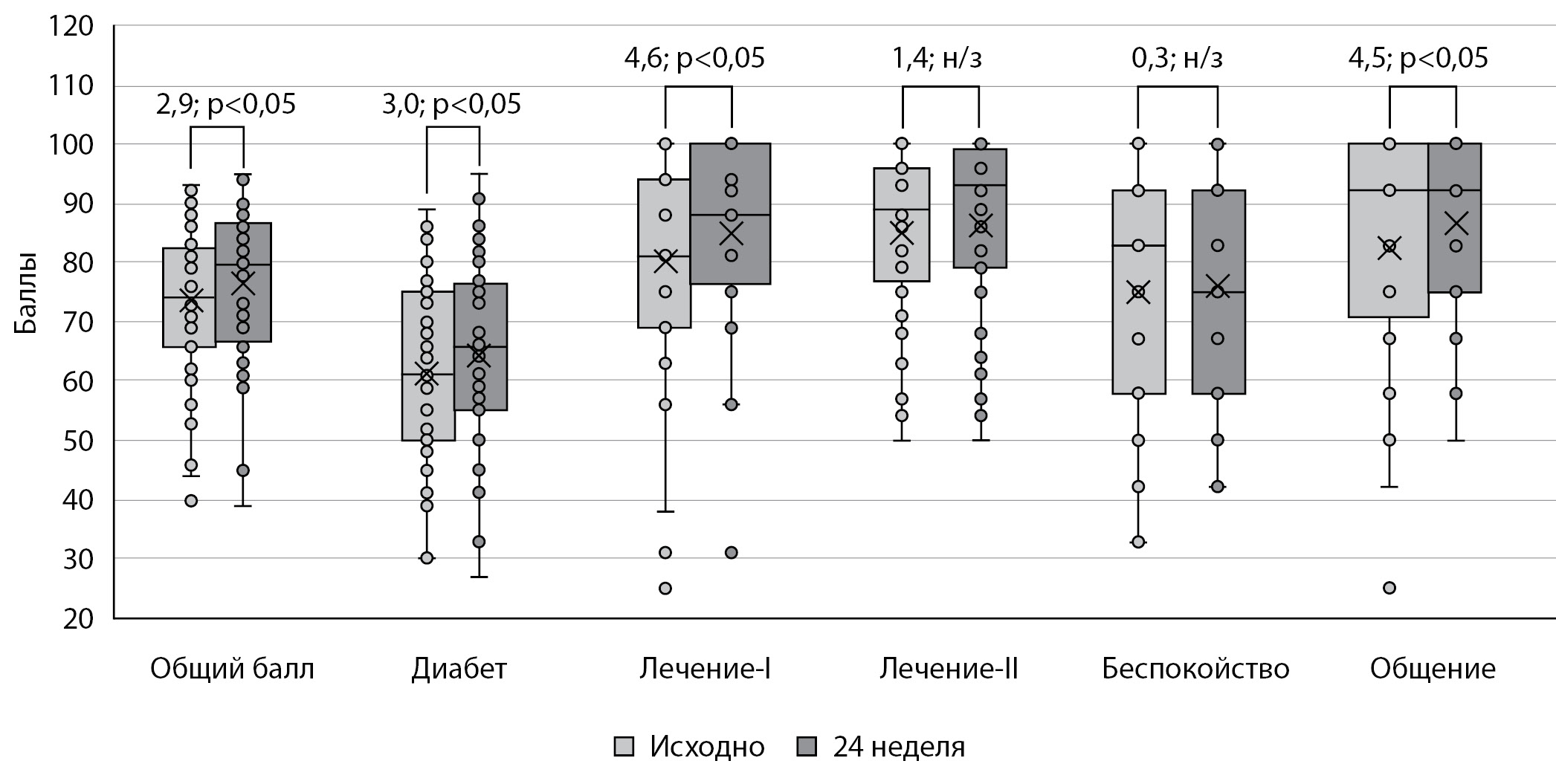

Результаты исследования качества жизни показали статистически значимое улучшение как совокупной оценки (общего балла) качества жизни пациентами (+2,9 балла; p=0,008), так и отдельных составляющих ее показателей: отношение к диабету (шкала «Диабет» +3,0 балла; p=0,049), отношение к лечению (шкала «Лечение-I» +4,6 балла; p=0,010) и общение с окружающими (шкала «Общение» +4,5 балла; p=0,015) (рис. 3).

Рисунок 3. Показатели качества жизни PedsQL по окончании исследования по сравнению с исходным уровнем. Данные представлены в виде медианы (–), среднего значения (х), интерквартильного размаха 25–75 ([]) и отдельных значений.

Результаты в зависимости от длительности дистанционных консультаций

Принимая во внимание возможную зависимость эффекта дистанционного консультирования на гликемический контроль от длительности консультаций, а также влияние активного взаимодействия между врачом и пациентом на качество жизни, дополнительно была проведена оценка изменения показателей гликемического контроля и качества жизни у пациентов в зависимости от средней продолжительности дистанционной консультации: более и менее 20 минут (табл. 3).

Таблица 3. Изменение показателей гликемического контроля и качества жизни в зависимости от средней продолжительности дистанционной консультации

Показатель | Изменение к 24-й неделе | Р | |

средняя длительность консультации | |||

>20 мин (n=19) | <20 мин (n=30) | ||

Гликемический контроль | |||

HbA1c, % | -0,8 (-1,9–-0,2) | -0,3 (-0,5–-0,1) | 0,049 |

Измерений в диапазоне 3,9–10 ммоль/л, % | 7,6 (-14,8–24,5) | 3,8 (0,1–10,6) | н/з |

Измерений >10 ммоль/л, % | -8,5 (-24,5–13,1) | -1,7 (-10,1–4,2) | н/з |

Измерений <3,9 ммоль/л, % | -0,1 (-7,6–2,5) | -1,5 (-3,9–2,7) | н/з |

Вариабельность гликемии SD, ммоль/л | -0,2 (-0,6–0,5) | -0,1 (-0,6–0,1) | н/з |

Вариабельность гликемии CV, % | -3,2 (-9,5–-0,8) | -2,2 (-5,2–3,2) | н/з |

Качество жизни | |||

Общий балл | 4,4 (0,9–8,1) | 4,5 (-0,9–8) | н/з |

Диабет | 6,8 (-2,3–11,4) | 4,5 (-4,5–13,6) | н/з |

Лечение-I | 0 (-6,3–6,3) | 6,3 (0–12,5) | н/з |

Лечение-II | 0 (0–7,1) | 0 (-3,6–3,6) | н/з |

Беспокойство | 0 (-8,3–8,3) | 0 (-8,3–0) | н/з |

Общение | 0 (-8,3–0) | 0 (0–16,7) | н/з |

Было установлено, что в группе пациентов со средней длительностью дистанционных консультаций >20 минут отмечалось статистически значимо более выраженное снижение уровня НbА1с к концу исследования, которое составило -1,0% по сравнению с 0,2% в группе пациентов с длительностью консультаций <20 минут. При этом между данными группами пациентов не наблюдалось статистически значимых различий в показателях качества жизни.

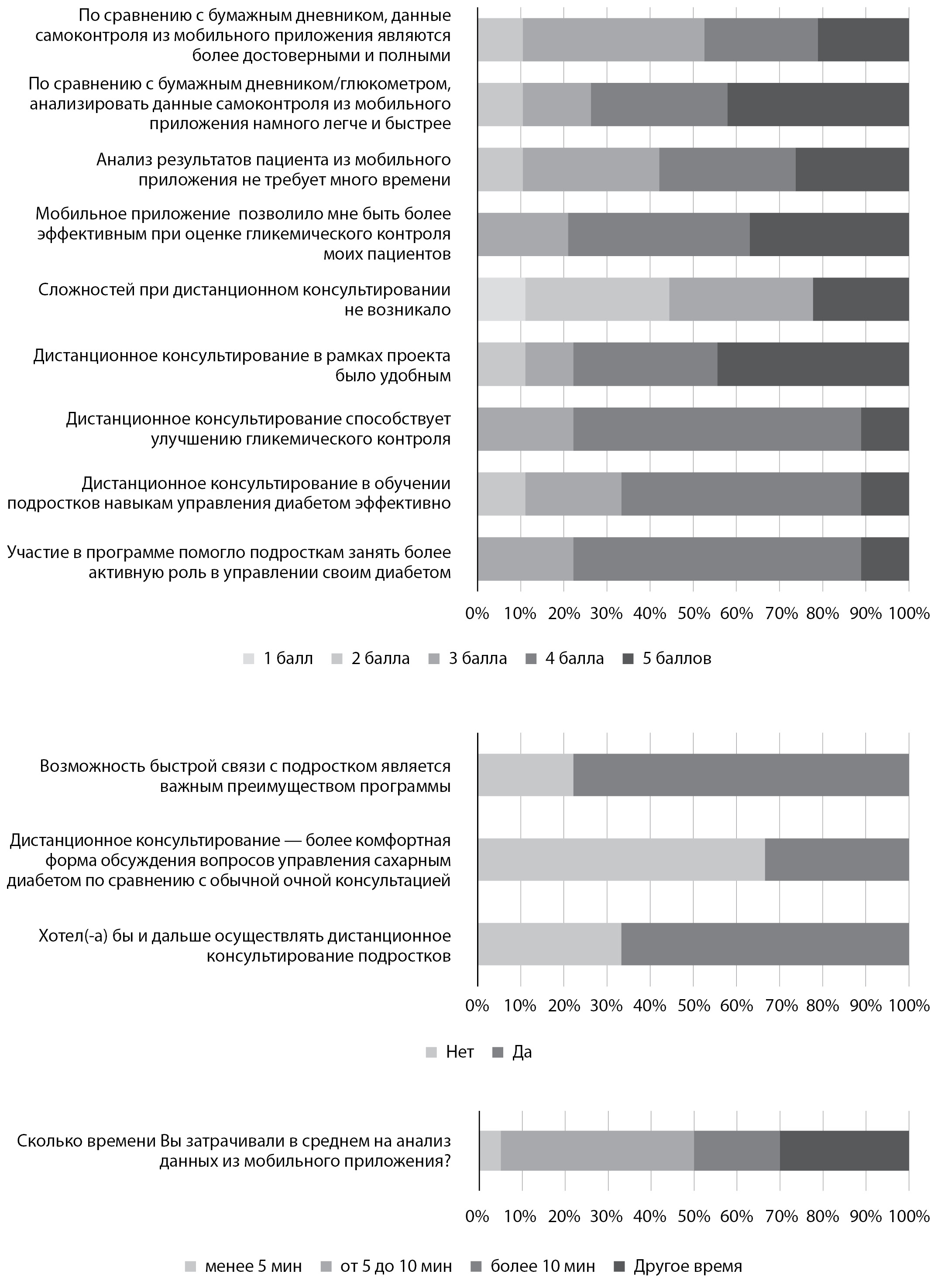

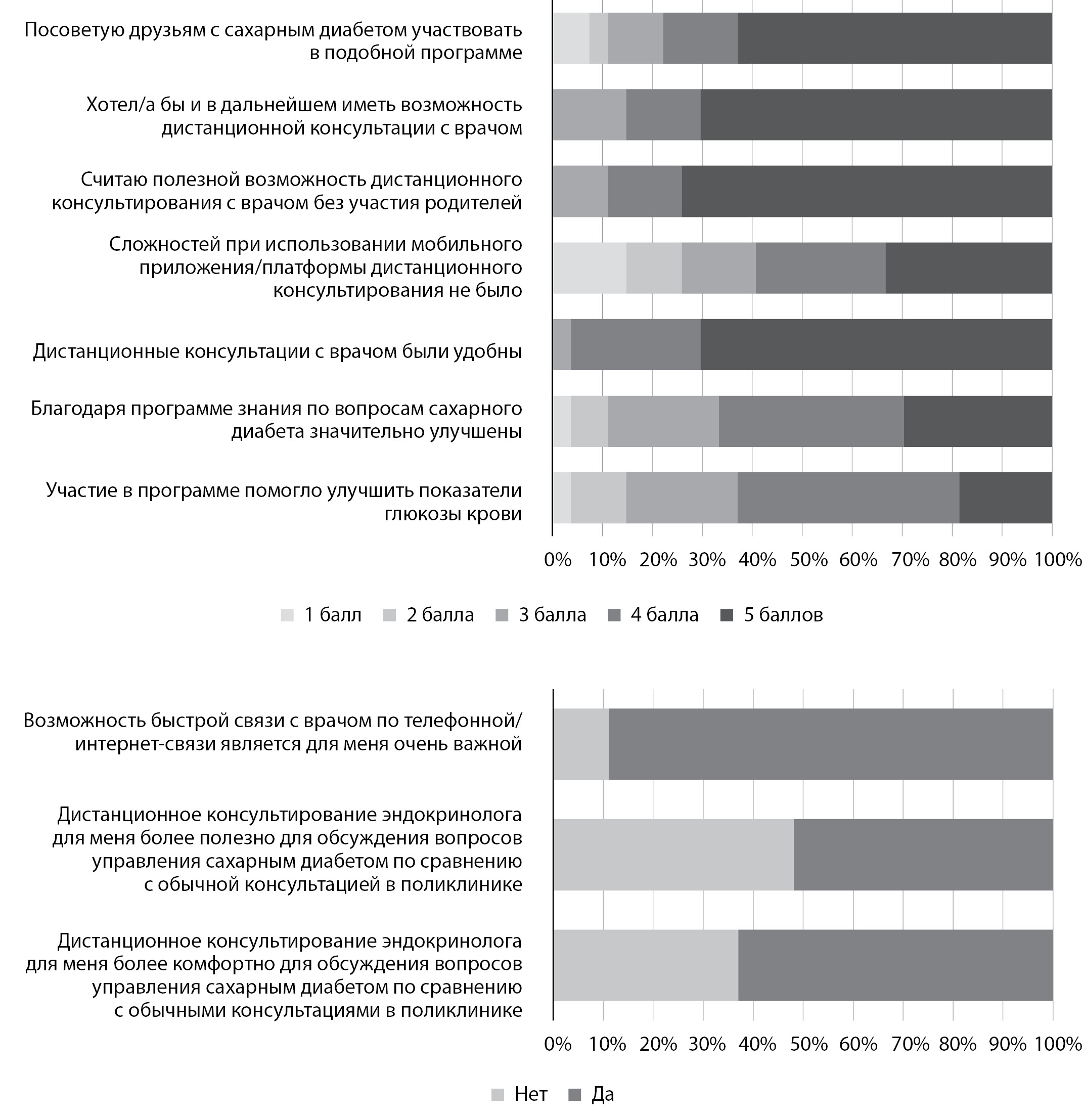

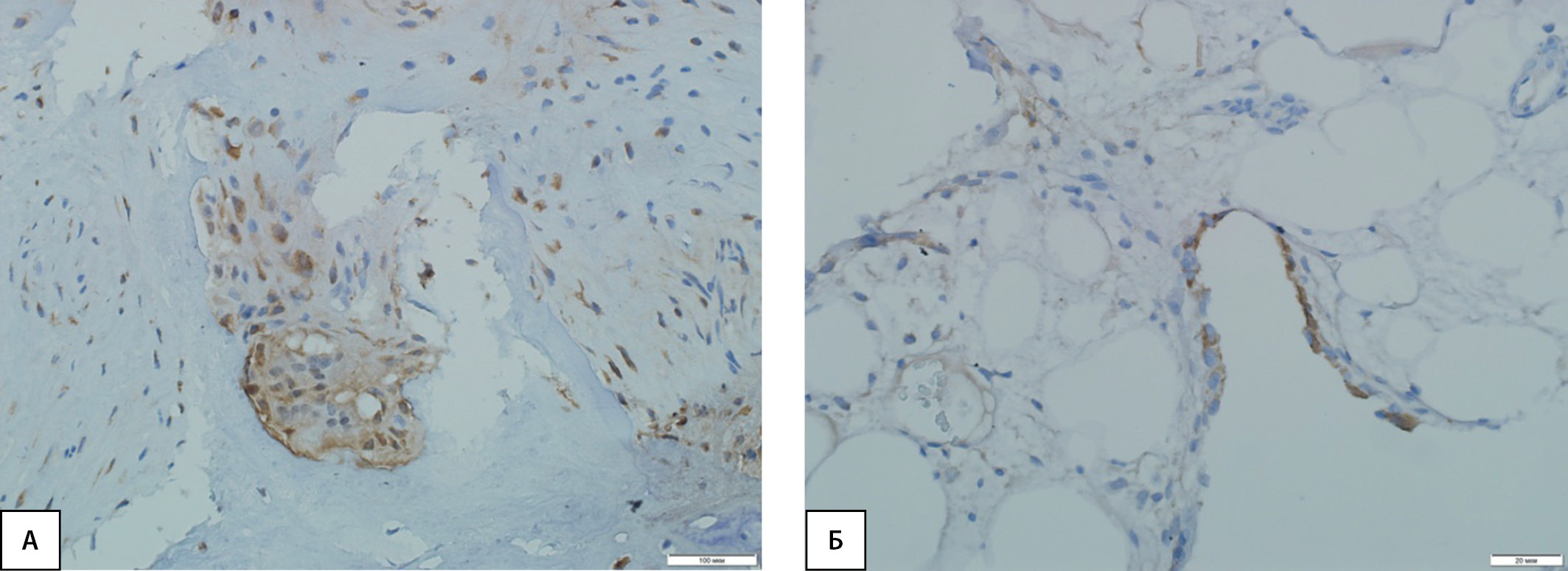

Оценка удобства дистанционного консультирования и мобильного приложения OT Reveal пациентами и врачами

Результаты проведенного опроса подростков с СД1 и врачей представлены на рис. 4 и 5. Большинство врачей и пациентов положительно (не менее чем на 4 балла) оценили преимущества и удобство дистанционного консультирования с использованием мобильного приложения OT Reveal, его положительное влияние на уровень знаний по вопросам СД и показатели глюкозы, также подростки высоко оценили приватность и комфорт такого взаимодействия. Порядка 90% врачей и пациентов среди основных преимуществ дистанционного консультирования отметили возможность быстрой связи между врачом и пациентом.

Рисунок 4. Оценка программы дистанционного консультирования и мобильного приложения (врачи).

Рисунок 5. Оценка программы дистанционного консультирования и мобильного приложения (подростки).

Острые осложнения СД1

Частота нежелательных явлений (кетоз, диабетический кетоацидоз, тяжелая гипогликемия) значимо не изменилась в процессе исследования по сравнению с исходным уровнем (табл. 4).

Таблица 4. Нежелательные явления. Данные представлены в виде: частота развития — количество и доля пациентов среди всех участников; случаи — число эпизодов среди всех участников и частота событий на одного пациента в год

Показатель | Исходно | Исследование | Р | ||

частота развития, n (%) | случаи | частота развития, n (%) | случаи | ||

Гипергликемии с кетозом | 3 (6,1%) | 3 (0,27) | 5 (10,2%) | 5 (0,21) | н/з |

Диабетический кетоацидоз | 1 (2%) | 1 (0,09) | 0 (0%) | 0 (0,00) | н/з |

Тяжелая гипогликемия | 2 (4,1%) | 6 (0,53) | 9 (18,4%) | 16 (0,67) | н/з |

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования позволяют сделать вывод о достаточной эффективности дистанционного консультирования с использованием мобильного приложения OT Reveal в группе подростков с СД1 в отношении как показателей гликемического контроля, так и качества жизни.

В нашем исследовании использование мобильного приложения OT Reveal позволило достигнуть снижения HbA1c на 0,5%, что является клинически значимым эффектом [8]. Принимая во внимание сложности, связанные с подростковым возрастом, которые приводят к ухудшению гликемического контроля, в том числе в результате ограниченного взаимодействия с лечащим врачом из-за дефицита времени, вопросов приватности и др., использование телемедицины демонстрирует возможности заполнить возникающие пробелы. Данные с носимых устройств для лечения СД1 (инсулиновые помпы, системы НМГ, глюкометры) могут быть считаны с использованием программного обеспечения производителя, что позволяет пациентам и родителям визуализировать данные, просматривать сводные статистические результаты и анализировать тенденции. Это также позволяет врачам просматривать такие данные дистанционно между визитами и делать более частые корректировки дозировки. Регулярная загрузка и просмотр данных о гликемии связаны со значительно более низким HbA1c (7,2% против 8,1%; p=0,03) [9].

Телемедицина может помочь уменьшить различия при лечении диабета, особенно в отдаленных регионах, за счет улучшения доступа к медицинской помощи и снижения затрат на медицинскую помощь. Результаты систематического обзора с метаанализом указывают на то, что применение телемедицины у подростков может быть эффективным со средней разницей в HbA1c, равной -0,32%, по сравнению с традиционной схемой наблюдения [10]. Интересно, что большую результативность продемонстрировали исследования с большей продолжительностью (не менее 6 мес) и те, в которых были пациенты с более высокими исходными значениями HbA1c (≥9%).

Результаты проведенного опроса свидетельствуют о высоком принятии дистанционного консультирования как среди врачей, так и среди подростков. Среди очевидных преимуществ дистанционного консультирования для врачей и пациентов можно выделить удобство и быстроту взаимодействия. Мобильное приложение OT Reveal позволяет вести пациенту электронный дневник и формировать структурированные отчеты, которые позволяют врачу наглядно оценить проводимое лечение и сформировать необходимые рекомендации. Очевидное удобство взаимодействия, доступность и приватность консультаций лечащего врача, а также положительное влияние на показатели глюкозы в совокупности способствуют, вероятно, повышению качества жизни подростков, что немаловажно в данном возрасте в связи со снижением данного показателя в результате воздействия как самого по себе сахарного диабета, так и других психосоциальных факторов [3]. Снижение качества жизни у пациентов с СД1 сопряжено с худшим гликемическим контролем, и наоборот, повышение уровня качества жизни может сопровождаться лучшей компенсацией диабета [3][11]. Кроме того, использование сложных технологических и организационных решений при лечении СД1 у подростков может негативно отразиться на качестве жизни и, следовательно, на принятии таких подходов [12][13], что придает большей значимости результатам этой работы.

Более активное взаимодействие между врачом и пациентом, как показано в нашей работе, может способствовать большей эффективности дистанционного консультирования без ущерба качеству жизни пациента. На данную взаимосвязь указывают и другие работы. Например, показано, что отправка лечащим врачом пациентам большего количества текстовых сообщений с рекомендациями сопровождается более выраженным снижением уровня HbA1c (1,0% против 0,5%; р<0,05) [14]. Эти обстоятельства указывают на важность тесного контакта между врачом и пациентом и необходимость поиска и формирования оптимального алгоритма при дистанционном наблюдении.

Частота нежелательных явлений (тяжелая гипогликемия, ДКА, кетоз) была высокой как исходно, так и за время исследования, однако значимо не изменилась, что указывает на безопасность применяемого подхода при наблюдении подростков с СД1. В целом увеличение частоты острых осложнений СД1 не является ожидаемым явлением при использовании телемедицины [7][10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дистанционное консультирование с использованием мобильного приложения является эффективным в отношении гликемического контроля и качества жизни подходом у подростков с СД1, применение которого обеспечивает удобство и быстроту взаимодействия, а для подростков — еще и необходимый уровень комфорта и приватности.

Существенный процент отказа от участия в исследовании и высокий риск острых осложнений СД1 среди участников в очередной раз указывают на сложность ведения данной категории пациентов и важность оптимального контроля сахарного диабета, что также определяет необходимость формирования соответствующей среды оказания медицинской помощи и поддержки данной категории пациентов [3].

Клинически значимое улучшение показателей гликемии на фоне сохранения и повышения качества жизни при использовании технологий дистанционного консультирования свидетельствует о потенциальной перспективности широкого применения телемедицины у подростков с СД1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источник финансирования. Работа выполнена в рамках национальной благотворительной программы помощи детям с эндокринными заболеваниями «Альфа-Эндо» при финансовой поддержке фонда «КАФ». Компания ООО «ЛайфСкан Раша» предоставила для исследования тест-полоски и глюкометры.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Благодарность. Авторы выражают благодарность участникам и их семьям, исследователям, а также спонсору — фонду «КАФ» за финансовую поддержку в проведении этого исследования.

Информация о вкладе каждого автора. Лаптев Д.Н. — концепция и дизайн исследования, анализ полученных данных, написание текста; Еремина И.А. — сбор и обработка материала, редактирование текста; Карпушкина А.В. — концепция и дизайн исследования; Петряйкина Е.Е. — концепция исследования, сбор материала; Безлепкина О.Б. — концепция и дизайн исследования; Петеркова В.А. — концепция исследования, редактирование текста.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОГЕННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА, ОБУСЛОВЛЕННОГО МУТАЦИЯМИ ГЕНА INS

ОБОСНОВАНИЕ

В последние годы все большее внимание уделяется моногенному сахарному диабету (МГСД), обусловленному дефектами гена INS.

В 1976 г. К. Gabbay и соавт. описали большую семью, у многих членов которой наблюдались гиперпроинсулинемия в сочетании с эпизодической гипогликемией либо нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет (СД) легкого течения [1]. Исследователи предположили, что все эти нарушения обусловлены каким-то генетическим дефектом синтеза инсулина. Эта гипотеза подтвердилась в 1990 г., когда F. Barbetti и соавт. обнаружили у двух неродственных пациентов с семейной гиперпроинсулинемией одну и ту же мутацию гена INS, приводящую к замене аргинина на гистидин в положении 65 молекулы проинсулина [2].

В 2007 г. J. Stoy и соавт. [3] и в 2008 г. C. Сolombo и соавт. [4] независимо друг от друга идентифицировали гетерозиготные мутации в кодирующем регионе INS у пациентов с перманентным неонатальным СД (ПНСД).

В 2008 г. Е. Edghill и соавт. [5] выявили гетерозиготные мутации в гене INS у 2/86 (2,3%) пациентов с дебютом СД от 6 до 12 мес жизни, у 1/296 (0,3%) с фенотипом МОDY и 1/463 (0,2%) с СД 2 типа. В то же время связь мутаций гена INS c фенотипом МОDY была показана А. Molven и соавт. [6].

В 2010 г. I. Garin и соавт. [7] описали принципиально новый механизм развития неонатального СД (НСД) — нарушение биосинтеза инсулина у пациентов с гомозиготными мутациями INS. А М. Liu и соавт. [8] для обозначения случаев неиммунного инсулинзависимого СД у молодых лиц, связанного с гетерозиготными мутациями в гене INS, предложили термин — MIDY (Mutant INS-gene-induced Diabetes of Youth).

В 2012 г. впервые была описана сплайсинг-мутация в терминальном интроне гена INS, ассоциированная с ПНСД у пробанда и его отца [9].

Таким образом, в мировой литературе на сегодняшний день описано более 50 мутаций гена INS у пациентов с гиперпроинсулинемией, транзиторным неонанатальным СД (ТНСД), ПНСД, инсулинзависимым СД без признаков аутоиммунного процесса (СД тип 1В), МОDY10 и СД 2 типа [10]. Понимание молекулярно-генетических основ возникновения СД на современном этапе является необходимым компонентом для разработки новых терапевтических подходов для успешной терапии заболевания [11].

Между тем в нашей стране имеются лишь единичные описания пациентов раннего возраста с СД, ассоциированным с гетерозиготными мутациями в кодирующем регионе гена INS [12–14].

Впервые в отечественной литературе мы представляем описание большой группы пациентов с различными клиническими формами СД, обусловленного мутациями как в кодирующем, так и в некодирующем регионах гена INS. Пациенты с мутацией в интроне гена INS описаны впервые.

ЦЕЛЬ

1. Оценить распространенность мутаций гена INS у пациентов с НСД, дебютом СД от 7 до 12 мес жизни включительно, а также среди пациентов детского возраста с фенотипом МОDY.

2. Проанализировать особенности течения СД в данных клинических группах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Место и время проведения исследования

Клиническое и лабораторное обследование пациентов и их отбор для включения в исследование проводили во всех учреждениях — участниках работы. Поиск мутаций INS проводили в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ (Москва).

Исследование продолжалось с 12.2009 по 12.2019 г.

Изучаемые популяции

В исследование были включены 3 группы пациентов:

1-я группа — 60 пациентов с изолированным течением НСД (1а — 12 пациентов с ТНСД, 1б — 48 с ПНСД);

2-я группа — 52 пациента с манифестацией СД от 7 до 12 мес жизни включительно и отсутствием основных аутоиммунных маркеров СД 1 типа (отрицательные антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD), островковым клеткам (ICA), фосфотирозинфосфатазе (IA-2));

3-я группа — 650 пациентов с фенотипом МОDY.

Возраст пациентов на момент проведения исследования варьировал от 1 мес до 18 лет. Медиана возраста пациентов на момент проведения исследования составила 9,8 года [11 мес; 12,3 года].

Критерии постановки диагноза MODY соответствовали рекомендациям ISPAD 2018 г.

1. Наличие СД или гипергликемии натощак у родственников 1-й линии в 2–3 поколениях.

2. Отсутствие признаков аутоиммунного процесса (отрицательный титр антител IAA, ICA, GADA, Zn8) в дебюте заболевания.

3. Сохранная секреция С-пептида и низкая потребность в экзогенном инсулине в течение 5 лет от начала заболевания.

4. Отсутствие выраженного ожирения и/или признаков инсулинорезистентности.

Критерии исключения

1. Наличие аутоиммунных маркеров СД 1 типа.

2. Синдромальные формы СД.

Дизайн исследования

Схема исследования: однократное молекулярно-генетическое обследование пациентов с ПНСД и ТНСД, пациентов с манифестацией СД в возрасте от 7 до 12 мес и пациентов с фенотипом МОDY на предмет выявления мутаций INS. Вид исследования: обсервационное поперечное.

Описание медицинского вмешательства

Взятие крови из периферической вены для молекулярно-генетического исследования.

Основной исход исследования

Обнаружение и молекулярно-генетическая характеристика мутации INS у пациента.

Дополнительные исходы исследования

Особенности клинической картины СД и лабораторных показателей у пациента с мутацией INS. Обнаружение и молекулярно-генетическая характеристика мутаций INS у родственников пациента.

Методы

Молекулярно-генетический анализ проводился в лаборатории отделения наследственных эндокринопатий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.

Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов периферической крови стандартным методом (набор PureLink, Genomic DNA MiniKit, LifeTechnologies, США). Для молекулярно-генетического анализа применялся метод NGS.

Использовалась разработанная в отделении наследственных эндокринопатий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» панель праймеров для мультиплексной ПЦР и секвенирования с применением технологии IonAmpliseq™ Custom DNA Panel (LifeTechnologies, США). Секвенирование осуществлялось на полупроводниковом секвенаторе PGM (IonTorrent, LifeTechnologies, США).

Биоинформатическая обработка результатов секвенирования проводилась с помощью программного модуля TorrentSuite 4.2.1 (IonTorrent, LifeTechnologies, США) и пакета программ Annovar (версия 2014Nov12). В качестве референсных последовательностей кДНК генов-кандидатов использовались ссылки Genbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank). Интерпретация результатов исследований и оценка патогенности нуклеотидных изменений проводились согласно международным рекомендациям [15]. Все единичные нуклеотидные варианты с частотой минорного аллеля более чем 0,001 были исключены из последующего анализа [16]. Обозначение мутаций проводилось в соответствии с рекомендациями J. den Dunnen и S. Antonarakis [17].

Все выявленные мутации и полиморфизмы были подтверждены методом Сэнгера. Секвенирование по Сэнгеру проводилось на автоматическом секвенаторе ABI GeneticAnalyzer 3130 (Applied Biosystems, США).

Статистический анализ

Статистический анализ проводился в программе RStudio (Version 1.1.463-2009-2018 RStudio, Inc) с использованием пакета R версии 3.4.4). Нормальность распределения количественных признаков оценивалась по тесту Шапиро–Уилка. Описательная статистика представлена медианами c границами межквартильного интервала. Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей.

Этическая экспертиза

Информированное согласие об участии в исследовании и согласие на молекулярно-генетическое исследование было подписано родителями всех пациентов. Протокол исследования был одобрен в локальном этическом комитете (протокол № 22 от 29.10.2009 года; ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В гене INS мы идентифицировали 13 гетерозиготных мутаций (12 миссенс-мутаций, 1 сплайсинг-мутация) у 16 пробандов и 9 родственников. В 10 случаях мутации возникли de novo, в 6 — были унаследованы от одного из родителей с СД.

Все миссенс-мутации (A22P, L30R, L30P, C31W, G32S, E37K, L41P, V42G, R46P, F48C, R89C, С96Y) были расположены в кодирующей части гена INS, сплайсинг-мутация (с.188–31G>A) — в интроне.

Наиболее часто встречалась мутация G32S: выявлена у 3 пробандов и 2 родственников.

Мутации A22P, L30R, C31W, E37K, L41P, V42G ранее не были описаны.

Спектр нуклеотидных изменений, выявленных в гене INS, представлен в табл. 1.

Таблица 1. Сведения о пациентах — носителях мутаций гена INS

№ | Нуклеотидная замена | Аминокислотная замена | Пол | Масса тела при рождении, г | Клинические и лабораторные данные пациента на момент манифестации СД | Отягощенность семейного анамнеза по СД | |||||

Фенотип | Возрастa | Кетоз или ДКА в дебюте СД | Гликемия в дебюте, ммоль/лб | C-пептид в сыворотке, нг/млв | Терапияг | ||||||

1 | с.64G>C | p.A22P | м | 3550 | ПНСД | 3 мес | Кетоз | 18,9 | 0,2 | ИТ (0,9) | Нет |

2 | с.89T>C | p.L30P | м | 3480 | ПНСД | 1,5 мес | Кетоз | 21,8 | 0,15 | ИТ (1,1) | Нет |

3 | c.89T>G | p.L30R | ж | 3000 | СД | 7 мес | ДКА | 20,7 | 0,3 | ИТ (0,9) | Нет |

4 | c.93C>G | p.C31W | м | 3120 | MODY10 | 6,5 года | Нет | 9,0 | 0,9 | Гликлазид | Отец: СД с 6 лет, ИТ + ПССП Бабушка* по линии отца: СД, ПССП |

5 | c.94G>A | p.G32S | м | 2637 | СД | 8 мес | Нет | 15,4 | 0,25 | ИТ (0,5) | Мать: ПНСД с 5 мес, ИТ |

6 | c.94G>A | p.G32S | м | 3100 | ПНСД | 2 мес | Нет | 18,7 | 0,18 | ИТ (1,0) | Нет |

7 | c.94G>A | p.G32S | м | 3050 | ПНСД | 6 мес | Нет | 19,2 | 0,35 | ИТ (0,5) | Отец: СД с 9 мес, ИТ |

8 | c.109G>A | p.E37K | ж | 3700 | MODY10 | 4 года | Нет | 13,0 | 0,7 | ИТ (0,6) | Мать: СД с 11 лет; тетя: СД с 12 лет; дед* по линии матери: СД с 18 лет |

9 | c.122T>C | p.L41P | м | 3060 | СД | 8 мес | ДКА | 16,3 | 0,2 | ИТ (0,8) | Нет |

10 | c.125T>G | p.V42G | ж | 2450 | ПНСД | 5 мес | Нет | 20,1 | 0,1 | ИТ (0,9) | Нет |

11 | c.137G>C | p.R46P | м | 2080 | ПНСД | 4,5 мес | Нет | 24,3 | 0,15 | ИТ (0,8) | Мать: СД с 9 мес, ИТ |

12 | c.143 T>G | p.F48C | ж | 3190 | ПНСД | 1,5 мес | Нет | 17,2 | 0,25 | ИТ (1,0) | Нет |

13 | с.265C>T | p.R89C | ж | 3230 | СД | 12 мес | Нет | 20,5 | 0,2 | ИТ (0,8) | Мать: СД с 3 лет, ИТ; сестра: СД с 18 мес, ИТ |

14 | с.287G>A | p.C96Y | м | 1790 | ПНСД | 3 мес | ДКА | 17,9 | 0,3 | ИТ (1,0) | Нет |

15 | с.18831G>A | Нетд | ж | 2600 | ПНСД | 2 мес | Кетоз | 18,0 | 0,1 | ИТ (0,9) | Нет |

16 | с.18831G>A | Нетд | ж | 3060 | CД | 7 мес | Нет | 19,2 | 0,15 | ИТ (0,4) | Нет |

б Уровень гликемии на момент первой госпитализации.

в Уровень базального С-пептида в дебюте СД, определенного при первой госпитализации. Референтные значения: 1,1–4,4 нг/мл.

г Терапия, назначенная при первой госпитализации. Для инсулинотерапии указаны суточные дозы инсулина (Ед/кг/сут).

д Мутация в интроне.

ДКА — диабетический кетоацидоз; ИТ — инсулинотерапия; ПССП — пероральные сахароснижающие препараты.

* — молекулярно-генетическое исследование не проводилось.

Подавляющее большинство мутаций было выявлено среди пациентов с ПНСД (9/48, 18,75%) и с дебютом СД от 7 до 12 мес жизни (5/52; 9,6%). В группе с фенотипом МОDY мутации в гене INS были выявлены у 2 пациентов (2/650, 0,3%). У пациентов с ТНСД мутации в гене INS выявлены не были.

Анализ клинических данных у пациентов 1б и 2 групп не показал существенных различий в течении заболевания. В подавляющем большинстве случаев отмечались нормальные весовые показатели при рождении, отражающие достаточную внутриутробную секрецию инсулина; высокий уровень гликемии наряду с неопределяемым уровнем С-пептида при манифестации СД; значительная потребность в инсулинотерапии (табл. 1).

Диабетический кетоацидоз (ДКА) в дебюте заболевания был зарегистрирован у одного пациента с ПНСД и у 2/5 пациентов с манифестацией заболевания от 7 до 12 мес жизни.

Описание клинических случаев

Мутация с.188–31G>A в интроне гена INS была найдена у 2 пациентов с манифестацией СД в 2 и 7 мес жизни.

В первом случае (пациент №15, табл. 1) отмечалось типичное течение ПНСД с кетозом, гипергликемией до 18 ммоль/л в дебюте заболевания и высокой потребностью в инсулинотерапии (0,9 Ед/кг/cут).

У второго пробанда (№16) на фоне полного здоровья при плановом обследовании в возрасте 7 мес была выявлена глюкозурия.

При обследовании в условиях эндокринологического отделения уровень гликемии натощак составил 6,8 ммоль/л, средний уровень гликемии в течение дня — 8,0 ммоль/л, отмечались эпизодические подъемы до 12,0–14,5 ммоль/л после еды, HbA1c — 7,2% (норма до 6%); С-пептид — 566,1 пмоль/л (343–742), инсулин — 12,15 мкМЕ/мл (2,0–25,0); антитела к β-клеткам, GAD, IA-2 — отрицательные.

Учитывая сохранную секрецию инсулина, отказ родителей от инсулинотерапии, была рекомендована диета с ограничением углеводов с высоким гликемическим индексом. На этом фоне через 4 мес: HbA1c 8,7%, С-пептид 2,2 нг/мл (1,1–4,4), инсулин 8,5 мкМЕ/мл (2,3–26,4). В связи со стойкой декомпенсацией углеводного обмена инициирована инсулинотерапия по базис-болюсной схеме.

В группе с фенотипом МОDY мутации в гене INS были выявлены у 2 пациентов (2/650, 0,3%). В обоих случаях заболевание носило семейный характер. Приводим описание одной семьи.

Мутация E37K выявлена у пробанда (дебют СД в 4 года), матери пробанда (СД с 11 лет), родной тети по линии матери (СД с 12 лет), двоюродной сестры по материнской линии (СД с 8 лет). У дедушки пробанда по линии материи СД был диагностирован в 18 лет, генетическое исследование не проводилось.

У пробанда СД манифестировал в 4 года с классических симптомов (слабость, утомляемость, жажда), выявлено повышение гликемии до 9,3 ммоль/л. По месту жительства установлен диагноз СД 1 типа, назначена инсулинотерапия по базис-болюсной схеме (лизпро, гларгин).

До 9 лет течение заболевания стабильное на фоне инсулинотерапии 0,6 Ед/кг/cут, HbA1c 7,5–7,8%.

В возрасте 9 лет обследована в связи с жалобами на головные боли, утомляемость, снижение остроты зрения. По данным МРТ головного мозга выявлено объемное образование хиазмально-селлярной области (краниофарингиома), в послеоперационном периоде диагностирован пангипопитуитаризм (СТГ-дефицит, вторичный гипотиреоз, вторичный гипокортицизм, несахарный диабет).

В послеоперационном периоде течение СД лабильное, HbA1c около 9–10%, достижение компенсации углеводного обмена затруднено в связи с неконтролируемым чувством голода, прогрессирующей прибавкой массы тела, приемом глюкокортикоидов.

В возрасте 13 лет при плановом обследовании в ФБГУ «НМИЦ эндокринологии», учитывая отягощенный семейный анамнез по СД, проведено молекулярно-генетическое обследование. В гене INS выявлена гетерозиготная мутация E37K.

Клинические характеристики пациентов представлены в табл. 1.

ОБСУЖДЕНИЕ

Нуклеотидная последовательность гена INS впервые была расшифрована G. Bell и соавт. [18] в 1980 г.

Ген INS картирован на коротком плече хромосомы 11p15.5, состоит из 3 экзонов (экзон 1 — некодирующий) и двух интронов. Второй экзон кодирует сигнальный пептид, В-цепь и часть С-пептида; третий экзон кодирует остаток С-пептида и А-цепь.

Все мутации в гене INS можно разделить на две большие группы: наследуемые по аутосомно-доминантному (АД) и аутосомно-рецессивному типам (АР).

АР-мутации локализованы преимущественно в зоне промотора INS.

Данный тип мутаций вызывает нарушение биосинтеза инсулина на уровне как транскрипции, так и трансляции с помощью различных механизмов, включающих делецию гена, потерю инициирующего сигнала трансляции и нарушение стабильности мРНК [7][19].

Часть мутаций приводит к делеции зоны промотора INS, которая регулируется MAFA и NEUROD1, или к разрушению ДНК-связывающих сайтов для других регуляторных белков, обеспечивающих клеточную специфичность и скорость транскрипции инсулина [7][10].

На сегодняшний день гомозиготные мутации в гене INS описаны преимущественно при ТНСД и также являются наиболее частой причиной ПНСД без экстрапанкреатических проявлений у пациентов, рожденных от близкородственных браков, однако редко встречаются у пациентов с НСД из неродственных семей [7][10][14].

Все мутации, выявленные у наших пациентов, относятся к гетерозиготным миссенс- и сплайсинг-мутациям и расположены как в нетранслируемых областях гена INS (сплайсинг-мутация), так и в кодирующей последовательности (12 миссенс-мутаций), включая область сигнального пептида, A- и В-цепи инсулина и сайт протеолитического расщепления между А-цепью и С-пептидом.

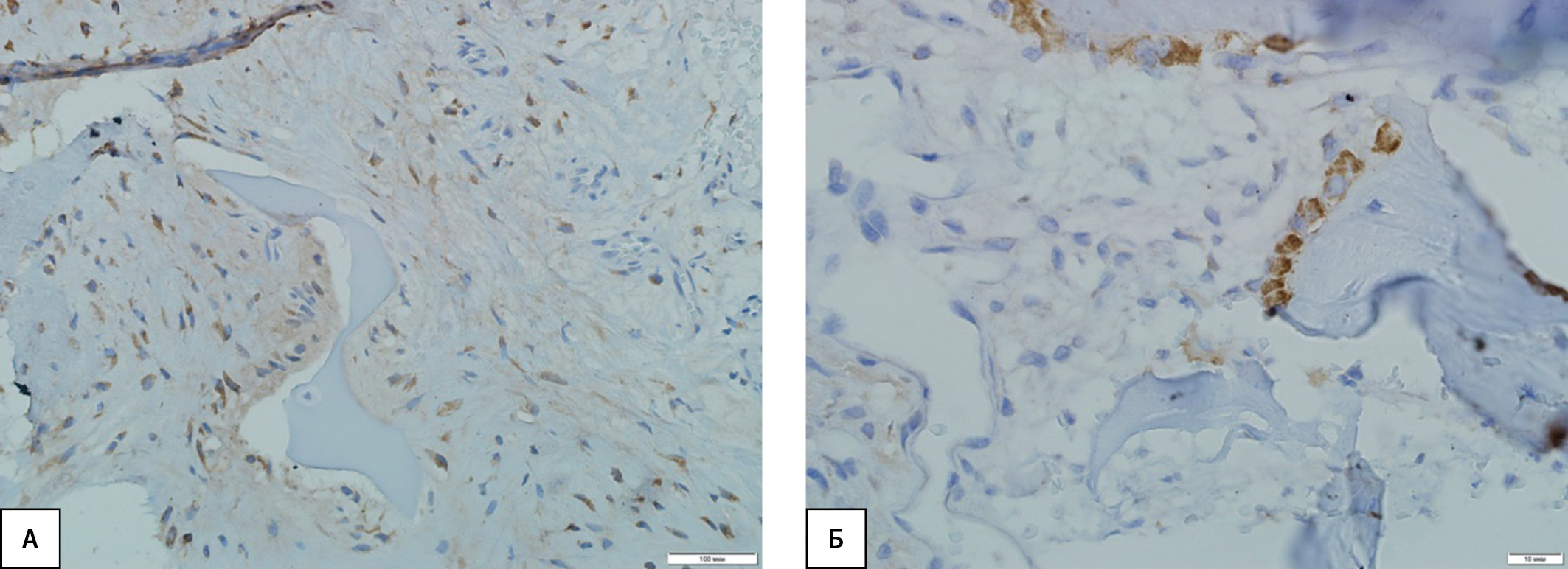

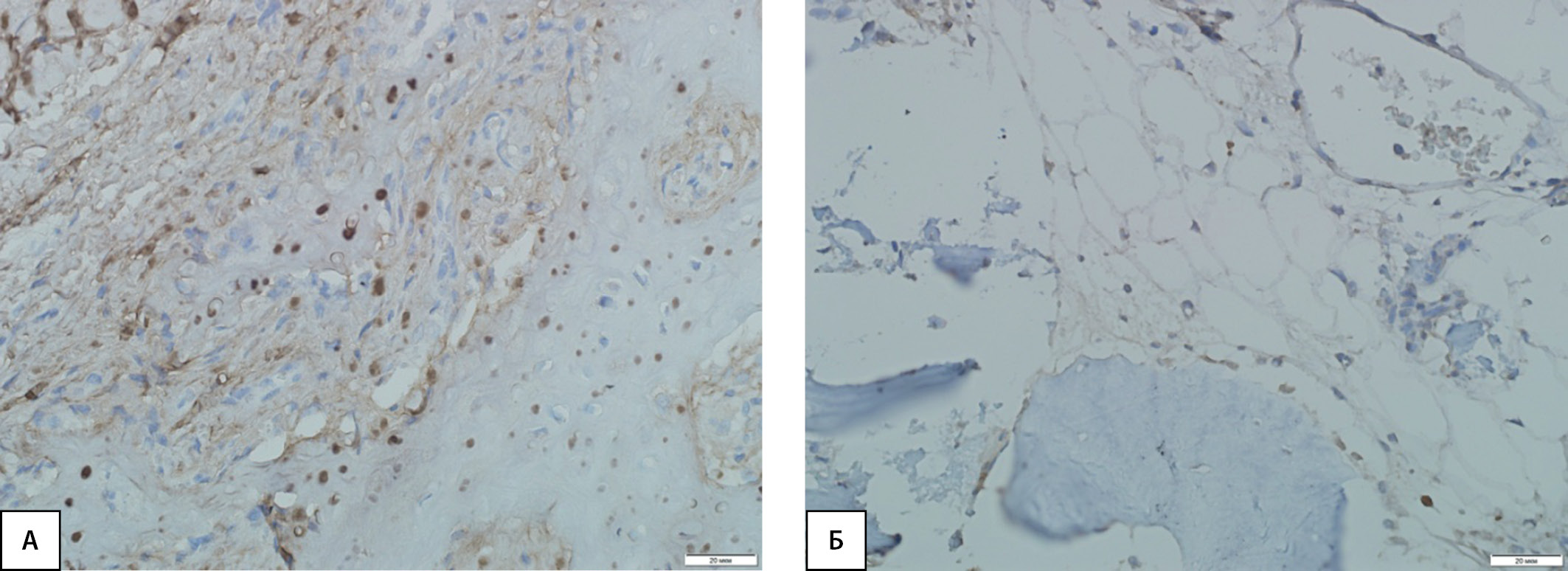

Подавляющее большинство найденных мутаций локализовано во 2-м (L30P, L30R, C31W, G32S, E37K, L41P, V42G, R46P, F48C) и 3-м (С96Y, R89C) экзонах INS, кодирующих критические регионы В-цепи в области формирования эволюционно консервативных дисульфидных связей В7–А7 и В19–А20. Известно, что мутации такого типа приводят к некорректному замыканию дисульфидных связей и нарушению фолдинга молекулы проинсулина [3][4]. Избыточная экспрессия мутантного проинсулина провоцирует развитие стресса эндоплазматического ретикулума (ЭР) и преждевременный апоптоз β-клеток [3][20–22].

В настоящее время появляется все больше данных, что в дополнение к цитотоксическому эффекту накопление мутантного проинсулина блокирует выход проинсулина дикого типа из ЭР панкреатических β-клеток, тем самым уменьшая его продукцию с неповрежденной аллели, что также приводит к дефициту инсулина [8].

Мутации L30R, L41P, C31W, E37K, V42G, А22P ранее не были описаны. В пользу патогенности мутаций L30R, L41P, C31W, E37K, V42G свидетельствует локализация мутаций в критических регионах В-цепи (в частности, описаны миссенс-мутации L30P/V/M/Q, затрагивающие тот же кодон, что и мутация L30R, и мутация C31Y в том же кодоне, что и C31W, ассоциированные с СД) [23], а также (для мутаций С31W и E37K) выявление идентичных мутаций в нескольких поколениях родственников, страдающих СД.

Мутация А22P локализована в сигнальном пептиде и, вероятнее всего, приводит к нарушению отщепления сигнального пептида от препроинсулина с последующим нарушением фолдинга проинсулина и развитием стресса ЭР [24][25].

Клинически для пациентов с гетерозиготными мутациями в кодирующем регионе гена INS было характерно изолированное нарушение углеводного обмена (в подавляющем большинстве случаев — инсулинзависимый СД) с дебютом заболевания как в течение первого полугодия жизни, так и в более старшем возрасте.

Подавляющее большинство мутаций было выявлено у пациентов с ПНСД, что согласуется с данными литературы. Наименьшее количество случаев — в группе пациентов с фенотипом MODY, что еще раз подчеркивает, что MODY10 является редкой формой моногенного СД.

Интересно, что идентичные мутации были найдены среди пациентов из разных возрастных групп.

Существует мнение, что разный возраст начала СД у пациентов с идентичной мутацией может быть связан с индивидуальной скоростью β-клеточного апоптоза, способностью клеток к регенерации и влиянием факторов окружающей среды [26].

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет группа пациентов с манифестацией СД от 7 до 12 мес жизни. Процент выявленных мутаций в гене INS в данной группе достаточно высокий (9,6%), при этом пациенты не подходят ни под возрастные критерии НСД, ни под клинические критерии MODY: в 4 из 5 случаев картина заболевания соответствовала СД 1 типа: острое начало (в 2 случаях — тяжелый диабетический кетоацидоз), выраженное снижение С-пептида, значительная потребность в заместительной инсулинотерапии (0,8–1,0 Ед/кг). Причинами для проведения генетического исследования у этих пациентов послужили относительно ранее начало СД (до 12 мес жизни), наличие СД у одного из родителей (в 2 случаях) и отсутствие основных аутоиммунных маркеров СД 1 типа.

Патогенные мутации в некодирующем регионе гена INS впервые были описаны в зарубежной литературе в 2012 г. [8]. В нашей стране нами впервые была идентифицирована гетерозиготная сплайсинг-мутация: с.188–31G>A (n=2) в интроне гена INS.

Мутация с.188–31G>A была впервые описана I. Garin и соавт. [9] в 2012 г. у двух пациентов с НСД (пробанд и его отец). Данная мутация локализована в терминальном интроне гена и вызывает нарушение сплайсинга путем инсерции 29 нуклеотидов из интронной последовательности в мРНК. Среди наших пациентов мутация с.188–31G>A была найдена у 2 пациентов с манифестацией СД в 2 и 7 мес жизни. Интересно, что в первом случае отмечалось типичное течение ПНСД с кетозом, гипергликемией до 18 ммоль/л в дебюте заболевания и высокой потребностью в заместительной инсулинотерапии (0,9 Ед/кг/сут) с момента манифестации заболевания. Во втором случае заболевание было выявлено в возрасте 7 мес в доклинической стадии при плановом обследовании ребенка (глюкозурия). Инсулинотерапия была назначена только спустя 4 мес от момента установки диагноза и составила 0,3 Ед/кг/cут.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье проанализирован вклад мутаций гена INS в структуру НСД, MODY и СД с дебютом от 7 до 12 мес жизни на большой группе пациентов. Проведен анализ клинической картины заболевания. Впервые в России представлена клиническая характеристика случаев СД, обусловленного мутацией в интроне гена INS.

Полученные данные еще раз подчеркивают необходимость анализа гена INS не только у пациентов с ПНСД и фенотипом MODY, но и среди пациентов с манифестацией СД от 7 до 12 мес жизни и отсутствием аутоиммунных маркеров СД 1 типа. Причем отсутствие изменений в кодирующем регионе гена INS является поводом для активного поиска мутаций в интроне.

Еще несколько лет назад результаты генетического исследования у пациентов с мутациями в гене INS могли быть использованы преимущественно для прогнозирования дальнейшего течения заболевания и проведения медико-генетического консультирования в вопросах планирования семьи. Понимание молекулярно-генетических основ возникновения СД на современном этапе является необходимым компонентом для разработки новых терапевтических подходов для успешной терапии заболевания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источники финансирования. Исследование было проведено при содействии Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ», гранта РНФ №17-75-30035, бюджетных средств лечебно-профилактических учреждений — участников исследования.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с настоящей публикацией.

Благодарность. Авторы выражают благодарность Фонду поддержки и развития филантропии «КАФ» за помощь в проведении генетического исследования. Выражаем благодарность пациентам и их семьям за участие в исследовании, а также всем региональным эндокринологам России за помощь в проведении обследования пациентов.

Участие авторов: Тихонович Ю.В., Тюльпаков А.Н. — концепция и дизайн исследования; Тихонович Ю.В., Тюльпаков А.Н., Соркина Е.Л., Тимофеев А.В. — написание текста; Тихонович Ю.В., Зубкова Н.А., Гаряева И.В., Рыбкина И.Г., Петряйкина Е.Е., Соркина Е.Л., Тимофеев А.В., Киселев С.Л., Панова А.В., Андрианова Е.А., Светлова Г.Н., Зильберман Л.И., Калинин А.Л., Кулиева Б.П., Малиевский О.А., Колодкина А.А., Шрёдер Е.В. — сбор материала, анализ полученных данных; Тюльпаков А.Н., Васильев Е.В., Петров В.М., Краснова Т.С. — проведение молекулярно-генетического исследования. Рецензия и одобрение рукописи к печати: А.Н. Тюльпаков, А.В. Тимофеев, Е.Е. Петряйкина, С.Л. Киселев, П.М. Рубцов. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.

КАЧЕСТВО ЭЯКУЛЯТА У МУЖЧИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОМ ГАМКОВИДВАК (СПУТНИК V)

В конце 2019 г. в мире возникла новая коронавирусная инфекция, которая была впервые выявлена в Китае, а ее возбудителю дано название SARS-CoV-2 [1]. С декабря 2019 г. по март 2020 г. вирус распространился на территории страны, в которой подтвержденные случаи заболевания были зарегистрированы во всех административных образованиях [2]. С конца января 2020 г. случаи заболевания регистрировались уже по всему миру [3]. 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила о начале пандемии [4]. Заболевание COVID-19 при сахарном диабете 2 типа (СД2) часто имеет тяжелое течение, в связи с чем рационально применять вакцинацию [1]. В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой по COVID-19 по экстренным показаниям зарегистрирована новая вакцина ГамКовидВак (Спутник V) [5]. Однако у многих пациентов возникают опасения в отношении ее безопасности и влияния на фертильность. В связи с этим вызывает интерес оценка этого влияния, что и является обоснованием актуальности нашего исследования.

ЦЕЛЬ

Оценка качества эякулята на фоне применения вакцины ГамКовидВак (Спутник V) при СД2.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Пилотное наблюдательное проспективное исследование.

Критерии соответствия

Критерием включения в исследование являлись: мужской пол, СД2, возраст пациента 40–50 лет. Критерии исключения: объем любого из яичек менее 15 мл, нарушения кариотипа, задержка полового развития, наличие в анамнезе крипторхизма, варикоцеле, воспалительных заболеваний, опухолей, травм или хирургических вмешательств на половых органах и области головного мозга, включая гипофиз, криптозооспермия, азооспермия, бактериоспермия, лейкоспермия, урогенитальные инфекции, носительство антиспермальных антител, гипогонадизм, невыполнение программы исследования, противопоказания к вакцинации в соответствии с официальной инструкцией [5].

Условия проведения

Медицинские данные получены в БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи».

Продолжительность исследования

Период сбора материала с февраля 2021 по июнь 2021 г. Данные были получены двукратно.

Описание медицинского вмешательства

Осуществлялся забор крови в пробирки типа «вакутейнер» в утреннее время натощак из локтевой вены, а также эякулята в стерильные контейнеры путем мастурбации (половое воздержание 3–5 сут) перед вакцинацией и через 90 дней. Все пациенты получили обе дозы вакцины ГамКовидВак в соответствии с официальной инструкцией к препарату [5].

Основной исход исследования

Основным исходом исследования является получение данных о динамике показателей качества эякулята на фоне вакцинации препаратом ГамКовидВак у пациентов с СД2.

Дополнительные исходы исследования

Получение данных о динамике показателей гликированного гемоглобина (HbA1c) и уровня общего тестостерона на фоне вакцинации препаратом ГамКовидВак у пациентов с СД2.

Методы регистрации исходов

Анамнестические данные были получены путем опроса, а также анализа карты государственного регистра сахарного диабета. Уровни общего тестостерона определялись на анализаторе Architect i2000 (Abbot, США) методом хемилюминесцентного иммуноанализа на микрочастицах, а HbA1c — на анализаторе CAPILLARYS-2 (Sebia, США) методом капиллярного электрофореза. Оценка спермограмм осуществлялась в соответствии с рекомендациями ВОЗ, 2010 г., путем световой микроскопии с помощью микроскопа Olimpus 41 CX (Япония) и камеры Маклера того же производителя [6].

Этическая экспертиза

Этический комитет ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России постановил одобрить проведение исследования «Репродуктивная реабилитация мужчин с сахарным диабетом 2 типа» (протокол №7 от 22.10.2020). Представляемая работа является фрагментом исследования. Всеми пациентами подписано информированное согласие на участие в исследовании.

Статистический анализ

Принципы расчета размера выборки: исследование пилотное, объем выборки предварительно не рассчитывался.

Методы статистического анализа данных: статистическая обработка полученных данных была проведена с использованием пакета прикладных программ STATISTICA (StatSoft Inc. США, версия 8.0); количественные данные представлены в виде медиан и границ интерквартильного отрезка; сравнение групп осуществлялось непараметрическим методом с использованием теста Вилкоксона. Статистически значимыми считали различия при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Объекты (участники) исследования

В исследование были включены 30 мужчин с СД2 медиана возраста 46 [ 42; 48] лет, медиана индекса массы тела — 26,9 [ 25,7; 28,7] кг/м2.

Основные результаты исследования

Несмотря на наблюдаемые у ряда пациентов общесоматические побочные эффекты от введения вакцины, не было отмечено статистически значимых изменений в концентрации сперматозоидов, их жизнеспособности, подвижности и морфологии (табл. 1).

Таблица 1. Динамика исследуемых показателей сперматозоидов

Показатель | До вакцинации (n=30) | Через 90 дней (n=30) | p* |

Кол-во, млн в мл | 26 [ 18; 37] | 28 [ 21; 42] | 0,190 |

Живые, % | 89 [ 82; 91] | 89 [ 81; 95] | 0,336 |

Подвижность А+В, % | 47 [ 22; 62] | 36 [ 22; 59] | 0,713 |

Норм. формы, % | 3 [ 2; 8] | 4 [ 3; 7] | 0,301 |

Уровень общего тестостерона, нмоль/л | 16,6 [ 14,0; 20,9] | 15,8 [ 14,6; 21,0] | 0,393 |

Уровень гликированного гемоглобина, % | 6,4 [ 6,1; 7,4] | 6,5 [ 6,0; 7,2] | 0,862 |

Кроме того, уровни HbA1c и общего тестостерона также статистически значимо не изменились.

Нежелательные явления

У 19 пациентов (63%) отмечалось повышение температуры тела длительностью до 2 сут, у 26 (87%) — боль в месте инъекции (длительностью до 5 сут) после введения препарата ГамКовидВак.

ОБСУЖДЕНИЕ

Резюме основного результата исследования

Вакцинация препаратом ГамКовидВак (Спутник V) не оказала влияния на показатели качества эякулята, уровни общего тестостерона и компенсацию углеводного обмена.

Обсуждение основного результата исследования

Имеются лишь единичные исследования, в которых изучалось влияние вакцинации на репродуктивную функцию человека. В качестве возможного механизма нарушения репродуктивной функции под действием вакцинации является развитие аутоиммунного процесса с вовлечением гонад [7]. Было экспериментально установлено, что введение столбнячного анатоксина вместе с адъювантами может иметь риск в отношении нарушений функции репродуктивной системы [7]. Кроме того, проводилось сравнение параметров спермограммы и необходимости проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий вследствие развития бесплодия у вакцинированных и невакцинированных мужчин при вакцинации сибиреязвенной вакциной, отрицательного влияния выявлено не было [8]. Однако эти исследования не касались вакцин от коронавирусной инфекции. С.А. Зайцевская и соавт. (2020) в своем обзоре, включившем данные публикаций, представленных в базе данных PubMed по данной теме, отмечают, что в литературе прошлых лет не описано ни одного проспективного исследования, в котором бы изучалось влияние вакцин на репродуктивную функцию человека, данные о возможном негативном влиянии вакцин носят предположительный характер, поэтому необходимо проведение исследований по изучению влияния различных видов вакцин на репродуктивную функцию. В нашем исследовании мы не выявили негативного влияния изучаемой вакцины на показатели качества эякулята, а также на другие параметры – углеводный обмен и уровень тестостерона, что согласуется с данными литературы [9]. В других работах, появившихся только в текущем году, также не выявлено отрицательного воздействия вакцины ГамКовидВак на качество эякулята. Так, в одной из работ в пилотное наблюдательное проспективное исследование были включены 30 мужчин с нормозооспермией и 30 с патозооспермией, вакцинированных препаратом ГамКовидВак. Влияния вакцинации ни на уровни общего тестостерона, ни на параметры спермограммы у пациентов с патозооспермией выявлено не было. В группе пациентов с нормозооспермией среди пациентов с ухудшением подвижности сперматозоидов, которая составляла -5 [-7; -3]% и не имела клинического значения, статистически значимо чаще отмечалось повышение температуры после вакцинации [10]. В другом исследовании, включившем 44 мужчин репродуктивного возраста, не имеющих лабораторно подтвержденного COVID-19 в анамнезе и вакцинированных вакциной ГамКовидВак, сравнительный анализ показателей спермограммы до и после вакцинации против COVID-19 выявил некоторые изменения, но они укладывались в интервал нормативных значений и характеризовались как нормозооспермия. Следует отметить, что все показатели гормонального профиля и параклинических данных находились в пределах референсных значений. Полученные в ходе данного исследования результаты свидетельствовали об отсутствии неблагоприятного влияния вакцины [11]. В еще одной работе оценивалось влияние вакцинации против COVID-19 ГамКовидВак на молекулярно-генетические характеристики эякулята на основании анализа профиля экспрессии генов у 6 мужчин репродуктивного возраста, не имеющих лабораторно подтвержденного COVID-19 в анамнезе. Группу контроля составили 4 мужчин. Сравнительный анализ паттерна экспрессии генов в образцах эякулята, полученных до и после вакцинации от COVID-19, не выявил статистически значимых изменений в функционировании внутриклеточных молекулярных путей. Полученные в ходе данного исследования результаты свидетельствуют об отсутствии неблагоприятного влияния вакцины на молекулярно-генетические характеристики эякулята [12]. В зарубежном исследовании применялась вакцина другого типа, созданная на основе мРНК, и также проводилась оценка ее негативного влияния на показатели сперматогенеза у 45 мужчин репродуктивного возраста. Авторами не было отмечено никаких клинически значимых изменений в показателях качества эякулята после вакцинации [13]. Этого нельзя сказать о мужчинах, перенесших COVID-19. В литературном обзоре 2020 г. авторы приводят множество исследований, демонстрирующих наличие негативного влияния коронавируса на сперматогенез [14]. Наличие рецептора ACE2 обнаружено на клетках Сертоли и сперматогониях, что позволяет вирусу активно проникать в эти клетки и подвергать их деструкции. Ситуация усугубляется тем, что коронавирус также способен поражать и клетки Лейдига, приводя к развитию гипогонадизма. Так, в одном из исследований, включившем 143 пациента, перенесших COVID-19, распространенность гипогонадизма составила 28,7% [15]. В другом исследовании пациенты были разделены на две группы: 1-я группа — 35 мужчин со среднетяжелой и тяжелой формой COVID-19 с наличием коморбидности в возрасте 53,5±14 года и 2-я группа — 49 мужчин со среднетяжелой формой COVID-19 без коморбидности в возрасте 31,9±13 года [16]. Распространенность гипогонадизма в 1-й группе составила 75,6%, а во 2-й — 20,6%. Таким образом, COVID-19 действительно влияет на мужское репродуктивное здоровье, в отличие от вакцинации.

Ограничения исследования

Формирование выборки проводилось из пациентов, наблюдавшихся в региональном медицинском центре, следовательно, результаты в общей популяции могут отличаться. Также ограничением является малый размер выборки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не выявлено отрицательного влияния вакцины на качество эякулята, уровни общего тестостерона и компенсацию углеводного обмена.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источник финансирования. Исследование выполнено при поддержке ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России из внебюджетных средств.

Конфликт интересов. Есауленко Д.И. — конфликт интересов отсутствует; Роживанов Р.В. — конфликт интересов отсутствует; Шишкина В.В. — конфликт интересов отсутствует.

Участие авторов. Есауленко Д.И. — сбор и обработка научного материала, написание текста; Роживанов Р.В. — разработка концепции исследования, обработка научного материала, редактирование текста; Шишкина В.В. — разработка концепции исследования, редактирование текста.

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОК С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

ОБОСНОВАНИЕ

Гипергликемия при сахарном диабете (СД) способствует изменениям органов и тканей, в том числе и костной. По данным ряда авторов, у лиц пожилого возраста с СД 2 типа (СД2) наблюдается высокий риск остеопоротических переломов, что позволило выделить СД2 в качестве самостоятельного фактора риска остеопороза независимо от возраста, индекса массы тела (ИМТ) и минеральной плотности костной ткани (МПК) [1]. В клинических исследованиях показаны нарушения минерализации костной ткани у СД [2][3]. При СД2 рост МПК дает количественную оценку костной массы и не отражает прочность костной ткани [4][5]. I. De Liefde и соавт. считают, что использование параметров МПК становится не всегда информативным [6]. В последние годы для оценки микроархитектоники костной ткани шире используется трабекулярный костный индекс (ТКИ), относящийся к перспективным методам диагностики [5]. Продолжаются исследования, связанные с изучением патогенетических факторов, в том числе этнического характера, способных оказывать влияние на механизм формирования обменных процессов при диабете и его осложнениях. В этой связи являются актуальными работы о состоянии костной ткани и костного метаболизма у больных СД2 в разных этнических группах [7–9]. Работы по изучению структурно-метаболических особенностей костной ткани в бурятской популяции пока не проводились.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить показатели метаболизма костной ткани, микроархитектоники и МПК у пациенток с СД2 бурятской популяции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Место и время проведения исследования

Место проведения. Исследование выполнено на базе клинико-диагностического центра ИГМАПО — филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Иркутск.

Время исследования. Исследование проведено в период с 2016 по 2019 г.

Изучаемые популяции (одна или несколько)

В исследование были включены пациентки бурятской и русской популяций с диагнозом СД2.

Критериями исключения являлись: СД 1 типа и другие заболевания, приводящие к развитию вторичного остеопороза (ревматоидный артрит, хронические заболевания печени, онкологические заболевания, тиреотоксикоз, хроническая надпочечниковая недостаточность, гиперкортицизм), переломы в анамнезе, терапия глюкокортикоидами и антирезорбтивными препаратами.

Были сформированы две группы пациенток с СД2 в зависимости от функционального состояния яичников. Первую группу составили женщины, больные СД2, репродуктивного периода, которые были разделены на две подгруппы русской и бурятской популяций. Вторую группу сформировали пациентки с СД2 постменопаузального периода, которые также были разделены разделены на две подгруппы русской и бурятской популяций.

Способ формирования выборки из изучаемой популяции (или нескольких выборок из нескольких изучаемых популяций)

В исследовании применялся произвольный способ формирования выборок.

Дизайн исследования

Проведено одноцентровое наблюдательное одномоментное двухвыборочное сравнительное исследование.

Описание медицинского вмешательства (для интервенционных исследований)

Всех участниц обследовали по единому протоколу: после проведения анализа анамнестической информации, общеклинического обследования с занесением в анкеты, разработанные для исследования, проводился забор венозной крови утром натощак с 8 до 9 ч. МПК и ТКИ определяли с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA).

Методы

В исследование были включены пациентки бурятской и русской популяций с верифицированным диагнозом СД2 (ВОЗ, 1999–2013). Национальная принадлежность определялась женщинами, считавшими себя и своих предков (3–4 поколения) бурятами или русскими. Функциональное состояние яичников оценивалось в соответствии с критериями STRAW+10. Критерии исключения определялись на врачебном приеме с учетом анализа медицинской документации.

Уровни С-концевого телопептида коллагена I типа (β-Cross laps) и ионизированного кальция (iCa) плазмы крови, остеокальцина (ОК), N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) и 25(ОН) витамина D сыворотки крови определялись иммунохемилюминесцентным и ионоселективным методами (анализаторы Architect i2000, Cobas 601, Konelab PRIME 30, лаборатория «Инвитро»). Оценивали МПК, используя DXA проксимального отдела бедренной кости (Total hip), шейки бедра (Neck) и поясничных позвонков (L1–L4). На основе полученных данных был определен ТКИ поясничного отдела позвоночника (денситометр Prodigy, Lunar, GE Healhcare).

Статистический анализ

Размер выборки предварительно не рассчитывался. Методы статистического анализа данных: статистический анализ осуществлялся с помощью пакета программ Statistica 10 (StatSoft Inc, США). Данные представлены в виде медианы (Ме) и квартилей (25 и 75 процентили, Q25–75). Сравнение независимых групп по количественным признакам осуществлялось непараметрическим методом с использованием U-критерия Манна–Уитни. Анализ корреляции переменных производился по методу Спирмена. Статистически значимыми считали различия при p<0,05.

Этическая экспертиза

Протокол исследования одобрен на заседании Комитета по этике научных исследований ИГМАПО — филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России от 28 января 2016 г. (протокол №1). Всеми пациентами подписаны информированные согласия на участие в исследовании.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследование включены 73 пациентки с СД2, которые в зависимости от функционального состояния яичников разделены на две группы: репродуктивного и постменопаузального периодов. В каждой группе были выделены подгруппы в зависимости от этнического статуса. Первая группа включала 34 женщины, больных СД2, репродуктивного периода, из них 16 пациенток бурятской популяции, медиана возраста 42,5 [ 41,5; 45,5] года, и 18 пациенток русской популяции, медиана возраста 44 [ 42; 47] года. Подгруппы женщин существенно не отличались по длительности СД2 и его осложнениям. Вторая группа сформирована из 39 женщин, больных СД2, постменопаузального периода, из них 17 пациенток бурятской популяции, медиана возраста 59 [ 57; 61] лет, и 22 пациентки русской популяции, медиана возраста 57,5 [ 55; 62] года. Подгруппы женщин также существенно не отличались по длительности СД и его осложнениям.

Установлено, что у пациенток с СД2 репродуктивного периода бурятской популяции (табл. 1) наблюдалось повышение показателей P1NP (р=0,035), ОК (р=0,047) и β-Cross laps (р=0,040) относительно пациенток с СД2 репродуктивного периода русской популяции. Показатели МПК и ТКИ женщин, больных СД2, бурятской популяции репродуктивного периода были на уровне соответствующих показателей пациенток с СД2 русской популяции репродуктивного периода (p>0,05).

У пациенток с СД2 постменопаузального периода бурятской популяции процессы ремоделирования костной ткани характеризовались увеличением уровней P1NP (р=0,016), ОК (р=0,048) и β-Cross laps (р=0,020) относительно женщин с СД2 периода постменопаузы русской популяции (табл. 2). Обращает внимание снижение значений ТКИ у пациенток с СД2 бурятской популяции сравнительно с женщинами, больными СД2, в периоде постменопаузы русской популяции на фоне отсутствия различий в показателях МПК (p=0,029).

Таблица 1. Результаты исследования показателей двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии и маркеров костного метаболизма у женщин репродуктивного периода (результаты представлены в виде Me [Q1; Q3])

Показатель | Бурятская популяция (n=16) | Русская популяция | p-value |

Возраст, лет | 42,5 [ 41,5; 45,5] | 44 [ 42; 47] | 0,321 |

ИМТ, кг/м2 | 32,9 [ 30,5; 35,9] | 32,5 [ 30,9; 34,7] | 0,783 |

HbA1c, % | 7,5 [ 6,8; 7,7] | 7,2 [ 7,0; 7,5] | 0,406 |

МПК Neck, г/см2 | 1,000 [ 0,951; 1,094] | 1,037 [ 0,945; 1,104] | 0,969 |

МПК Total hip, г/см2 | 1,144 [ 1,075; 1,236] | 1,170 [ 1,117; 1,264] | 0,406 |

МПК L1–L4, г/см2 | 1,203 [ 1,077; 1,347] | 1,258 [ 1,176; 1,324] | 0,418 |

ТКИ | 1,338 [ 1,262; 1,379] | 1,324 [ 1,206; 1,411] | 0,797 |

β-Cross laps, нг/мл | 0,228 [ 0,194; 0,367] | 0,160 [ 0,114; 0,244] | 0,040 |

ОК, нг/мл | 12,0 [ 8,0; 15,5] | 9,5 [ 7,0; 11,0] | 0,047 |

P1NP, нг/мл | 30,5 [ 24,5; 38,7] | 24,2 [ 17,3; 31,8] | 0,035 |

25(ОН) витамин D, нг/мл | 18,0 [ 14,0; 24] | 25,0 [ 20,0; 27,0] | 0,084 |

iCa, ммоль/л | 1,11 [ 1,09; 1,14] | 1,12 [ 1,10; 1,15] | 0,499 |

Таблица 2. Результаты исследования показателей двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии и маркеров костного метаболизма у женщин в постменопаузальном периоде (результаты представлены в виде Me [Q1; Q3])

Показатель | Бурятская популяция (n=17) | Русская популяция | p-value |

Возраст, лет | 59 [ 57; 61] | 57,5 [ 55; 62] | 0,712 |

ИМТ, кг/м2 | 30,1 [ 28,5; 31,6] | 30,9 [ 27,4; 34,1] | 0,777 |

HbA1c, % | 7,5 [ 7,0; 7,6] | 7,5 [ 7,1; 7,8] | 0,434 |

МПК Neck, г/см2 | 0,875 [ 0,759; 0,971] | 0,940 [ 0,886; 0,988] | 0,179 |

МПК Total hip, г/см2 | 1,002 [ 0,913; 1,075] | 1,024 [ 0,949; 1,072] | 0,453 |

МПК L1–L4, г/см2 | 1,072 [ 1,015; 1,191] | 1,099 [ 1,025; 1,185] | 0,745 |

FRAX, % | 10,5 [ 7,4; 12,0] | 7,9 [ 7,3; 9,9] | 0,251 |

ТКИ | 1,191 [ 1,156; 1,306] | 1,314 [ 1,234; 1,367] | 0,029 |

β-Cross laps, нг/мл | 0,450 [ 0,284; 0,560] | 0,254 [ 0,158; 0,409] | 0,020 |

ОК, нг/мл | 16,0 [ 14,0; 22,0] | 14,0 [ 12,0; 17,0] | 0,048 |

P1NP, нг/мл | 39,2 [ 32,8; 47,4] | 27,5 [ 22,6; 40,8] | 0,016 |

25(ОН) витамин D, нг/мл | 18,0 [ 15,0; 21,0] | 20,0 [ 17,0; 27,0] | 0,052 |

iCa, ммоль/л | 1,13 [ 1,10; 1,16] | 1,13 [ 1,10; 1,17] | 0,649 |

Проведенный сравнительный анализ состояния костной ткани в зависимости от функциональной активности яичников показал, что для женщин бурятской популяции с СД2 периода постменопаузы характерно повышение маркеров остеосинтеза (ОК (р=0,004) и P1NP (р=0,019)) с увеличением маркера остеорезорбции (β-Cross laps (р=0,004)) на фоне снижения ТКИ (р=0,020) относительно соответствующих данных пациенток с СД2 репродуктивного возраста (табл. 1). У пациенток с СД2 русской популяции состояние постменопаузы сопровождалось только повышением концентрации ОК (р=0,001) и β-Cross laps (р=0,013) на фоне отсутствия различий показателей ТКИ (р=0,745) относительно пациенток с СД2 репродуктивного периода русской популяции.

У пациенток с диабетом бурятской популяции постменопаузальный период характеризовался снижением показателей МПК Neck (р=0,006), МПК Total hip (р=0,003) и МПК L1-L4 (р=0,049) по сравнению с аналогичными показателями репродуктивного периода. У женщин с СД2 русской популяции в постменопаузальном периоде также наблюдалось снижение МПК Neck (р=0,024), МПК Total hip (р=0,002) и МПК L1–L4 (р=0,001) относительно соответствующих показателей пациенток репродуктивного периода.

Корреляционный анализ установил положительные взаимосвязи 25(OH) витамина D c ОК (р=0,71), P1NP (р=0,56) у женщин, больных СД2, репродуктивного периода бурятской популяции. Кроме этого, для женщин-буряток с диабетом репродуктивного периода была характерна корреляционная взаимосвязь ТКИ и МПК L1–L4 (р=0,59), ТКИ от ИМТ (р=0,53) и отрицательная взаимосвязь ТКИ и P1NP (p=-0,56).

Выраженная тенденция к снижению концентрации 25(ОН) витамина D отмечена у пациенток с СД2 в постменопаузальном периоде бурятской популяции относительно женщин с диабетом периода постменопаузы русской популяции (р=0,052). Менее выраженная тенденция к снижению 25(ОН) витамина D наблюдалась у женщин-буряток с диабетом репродуктивного периода относительно аналогичной подгруппы женщин русской популяции (табл. 1 и 2). Сравнительный анализ показал, что особой стабильностью обладает iCa, уровни которого не отличались между группами и подгруппами женщин (p>0,05).

Во время исследования нежелательных явлений не отмечено.

ОБСУЖДЕНИЕ

Репрезентативность выборок

Набор участников исследования проводился на базе клинико-диагностическом центра ИГМАПО — филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (г. Иркутск).

Сопоставление с другими публикациями

Низкие значения МПК у пациенток с СД2 в постменопаузальном периоде по сравнению с репродуктивным возрастом согласуются с данными других исследователей, которые показали увеличение темпов снижения МПК у женщин в возрасте старше 40–45 лет, что обусловлено дефицитом эстрогенов в период постменопаузы. Известно, что распространенность переломов коррелирует с низкими показателями МПК поясничного отдела позвоночника и проксимальных отделов бедренных костей [3][5]. Наши данные также показали снижение МПК поясничного отдела позвоночника, шейки бедра, проксимального отдела бедренной кости у пациенток с СД2 постменопаузального периода относительно женщин репродуктивного периода как русской, так и бурятской популяций. Нами не выявлено разницы в МПК при сравнении подгрупп женщин бурятской и русской популяций как репродуктивного периода, так и постменопаузального.

У женщин с СД2 в постменопаузе бурятской популяции установлены низкие значения ТКИ относительно пациенток с диабетом в постменопаузе русской популяции (табл. 2). Проведенный нами сравнительный анализ показал снижение ТКИ у женщин в постменопаузе относительно репродуктивного периода бурятской популяции. Как известно, снижение ТКИ может свидетельствовать о нарушении микроархитектоники костной ткани с высоким риском низкотравматичных переломов. Вместе с тем ТКИ отражает структуру трабекулярной ткани поясничных позвонков и способен более точно прогнозировать риск низкотравматических переломов при диабете [10]. Согласно исследованиям, к основным факторам нарушений костной ткани при СД2 относят деградацию микроархитектоники со снижением качественных характеристик, а не депрессию МПК [11][12].

Нами показано, что в бурятской популяции у женщин с СД2 в постменопаузе наблюдается одновременное увеличение остеорезорбции (повышение β-Cross laps) и остеосинтеза (повышение P1NP, ОК) относительно женщин репродуктивного периода (табл. 1, 2). В свою очередь, в русской популяции у пациенток с СД2 в постменопаузальном периоде выявлено одновременное повышение ОК и β-Cross laps по сравнению с женщинами репродуктивного периода. По мнению ряда авторов, процессы костного ремоделирования оказывают непосредственное влияние на состояние МПК [13–15]. Наши данные согласуются с результатами авторов, продемонстрировавших в постменопаузальном периоде параллельное повышение маркеров остеорезорбции и остеосинтеза, что ассоциируется с потерей костной массы [16][17].

Проведенное исследование показало, что у женщин с СД2 как репродуктивного, так и постменопаузального периодов бурятской популяции зафиксировано значимое повышение P1NP, ОК и β-Cross laps по сравнению с показателями аналогичных подгрупп пациенток с СД2 русской популяции, что свидетельствует об активации как остеорезорбции, так и остеосинтеза. Подобный метаболизм костной ткани в репродуктивном периоде у женщин с СД2 бурятской популяции способен приводить к негативным изменениям в костях с повышением риска переломов.

У женщин бурятской популяции до и после менопаузы отмечалась тенденция к снижению уровней 25(ОН) витамина D относительно соответствующих групп женщин русской популяции (табл. 1 и 2), что обусловлено более темным тоном кожи, а также, возможно, и эпигенетическими особенностями в метаболизме витамина D. Установленная положительная корреляционная связь 25(OH) витамина D и маркеров костного синтеза у женщин, больных СД2, репродуктивного периода бурятской популяции способна оказывать влияние на процессы костного ремоделирования.

Клиническая значимость результатов

Оптимальный выбор диагностических мероприятий способствует оценке риска структурно-метаболических нарушений костной ткани у женщин, больных СД2, репродуктивного и постменопаузального периодов разных этнических групп и подтверждает роль своевременной профилактики с коррекцией наиболее значимых «управляемых» факторов риска. Полученные результаты могут быть использованы при составлении программ лечебно-профилактического характера в регионах с неоднородным по национальному составу населением.

Ограничения исследования

Одномоментный дизайн не позволяет судить о причинно-следственных взаимосвязях между признаками. Объем выборки требует осторожности при интерпретации полученных данных.

Направления дальнейших исследований

Дальнейшее изучение этнических аспектов состояния костной ткани у больных СД2 с оценкой факторов риска заключается в необходимости планирования проведения дальнейших исследований с формированием расширенных групп.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что у женщин, больных СД2, бурятской популяции независимо от состояния функции яичников наблюдается повышение маркеров костного ремоделирования (P1NP, ОК и β-Cross laps) относительно пациенток с СД2 русской популяции. МПК и ТКИ у женщин, больных СД2, репродуктивного периода бурятской популяции соответствовали показателям русской популяции. Показатели МПК у женщин с диабетом постменопаузального периода бурятской и русской популяций не отличались, однако у пациенток бурятской популяции наблюдалась депрессия ТКИ.