Перейти к:

Эпидемиология и ключевые клинико-терапевтические показатели сахарного диабета в Российской Федерации в разрезе стратегических целей Всемирной организации здравоохранения

https://doi.org/10.14341/DM13292

Аннотация

ОБОСНОВАНИЕ. Сахарный диабет (СД) является опасным вызовом обществу и приоритетом первого порядка для систем здравоохранения во всем мире ввиду тяжести диабетических осложнений, приводящих к инвалидизации и преждевременной смертности данной категории пациентов.

ЦЕЛЬ. Провести анализ эпидемиологических и клинико-терапевтических характеристик контроля СД в Российской Федерации (РФ) в соответствии со стратегическими задачами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к 2030 г. (диагностика СД; контроль гликемии; контроль артериального давления (АД), терапия статинами у пациентов с СД; обеспечение доступности инсулинов и средств самостоятельного мониторинга уровня гликемии) на основе «Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга СД на территории РФ».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования: деперсонифицированная выгрузка «Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга СД на территории РФ», свидетельство о государственной регистрации базы данных №2020622447 (http://diaregistry.ru, регистр СД), включающая 87 регионов РФ. Данные представлены в формате одномоментного среза на 01.07.2024 г.

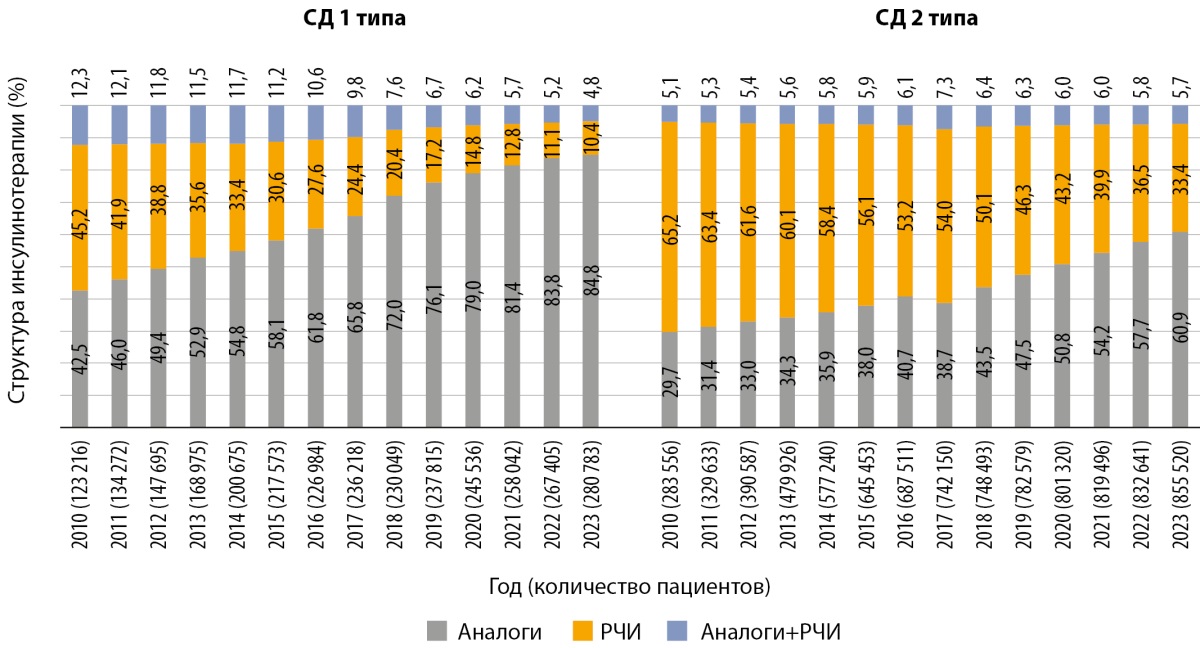

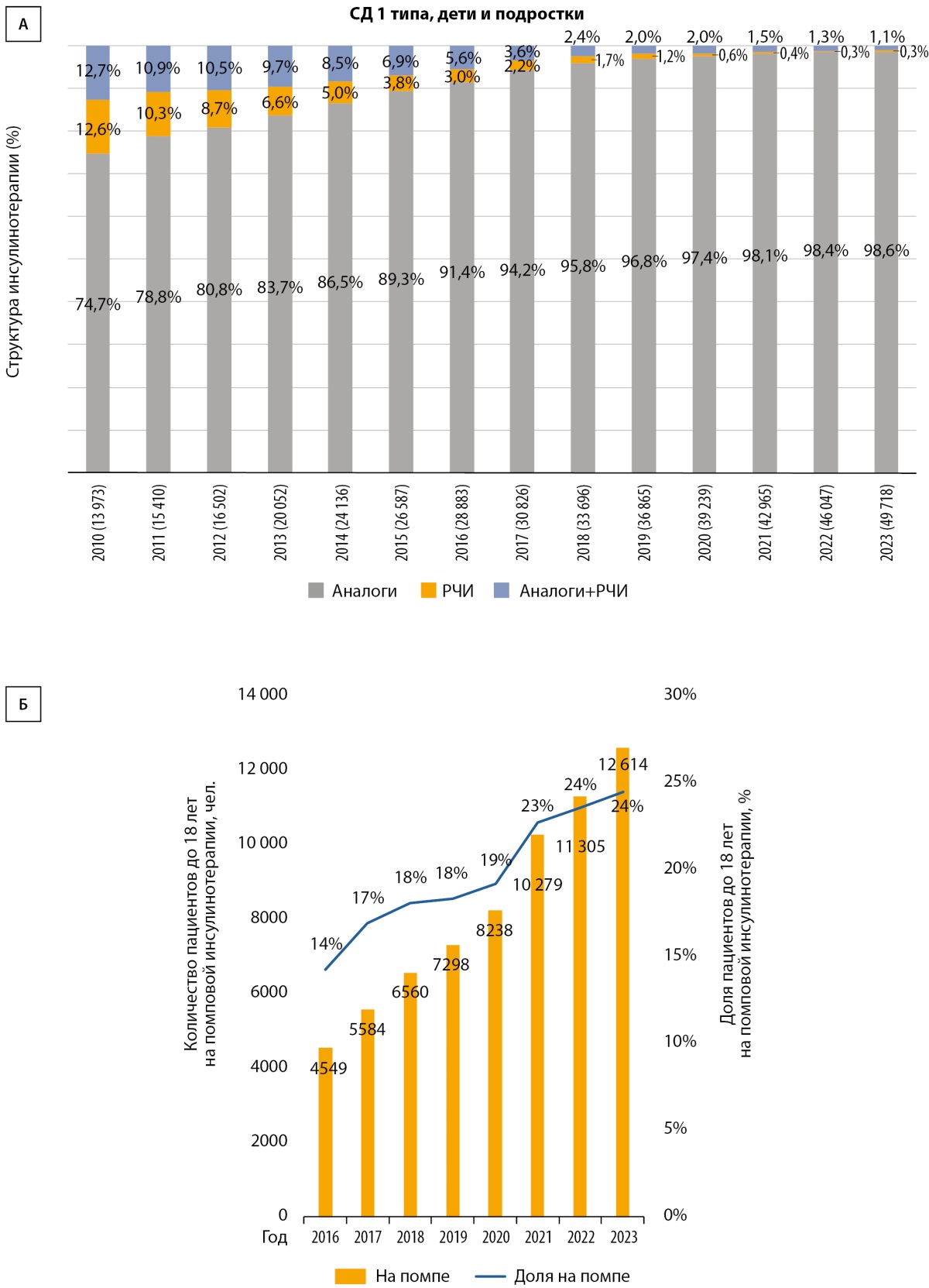

РЕЗУЛЬТАТЫ. По данным клинико-эпидемиологического мониторинга СД на территории РФ целевой показатель гликированного гемоглобина (HbA1c<7%) достигается у 29% пациентов с СД 1 типа (СД1) и 42% пациентов с СД 2 типа (СД2). Эффективный контроль АД у лиц с диагностированным СД достигается у 84% пациентов с СД1 и 60% пациентов с СД2. Доля пациентов с СД в возрасте ≥40 лет, получающих статины, составила при СД1 14,1%, при СД2 — 15,9% пациентов. Все пациенты с СД1 (100%) и с СД2 на инсулинотерапии обеспечиваются инсулинами в рамках программы государственных гарантий лекарственного обеспечения, из них аналогами инсулина при СД1 — 84,8%, при СД2 — 60,9%, остальные — рекомбинантными инсулинами человека. Средствами самоконтроля (глюкометрами и тест-полосками к ним) обеспечиваются 100% пациентов с СД. С 2023 г. пациенты с СД1 в возрасте до 18 лет обеспечиваются системами непрерывного мониторирования гликемии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Единая система мониторинга СД на основе «Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга СД на территории РФ» позволяет на национальном уровне оценить эффективность реализации программ достижения поставленных целей ВОЗ. Анализ выделяет направления приоритетного внимания для проведения наиболее эффективных мероприятий по усилению и отслеживанию мер борьбы с СД. Обеспечение своевременных, надежных и устойчивых национальных данных о факторах риска, эпидемиологической и клинической картине СД, оценке использования лекарственных средств и современных технологий контроля требует скоординированной работы всех звеньев здравоохранения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., Железнякова А.В., Исаков М.А., Кутакова Д.В., Мокрышева Н.Г. Эпидемиология и ключевые клинико-терапевтические показатели сахарного диабета в Российской Федерации в разрезе стратегических целей Всемирной организации здравоохранения. Сахарный диабет. 2025;28(1):4-17. https://doi.org/10.14341/DM13292

For citation:

Dedov I.I., Shestakova M.V., Vikulova O.K., Zheleznyakova A.V., Isakov M.A., Kutakova D.V., Mokrysheva N.G. Epidemiology and key clinical and therapeutic indicators of diabetes mellitus in Russian Federation according to the World Health Organization's strategy goals. Diabetes mellitus. 2025;28(1):4-17. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/DM13292

ОБОСНОВАНИЕ

Сахарный диабет (СД) представляет собой неинфекционное социально-значимое заболевание, которое бросает вызов мировому здравоохранению вследствие эпидемических темпов прироста распространенности и глобального медико-социального ущерба, обусловленного тяжестью диабетических осложнений, риском инвалидизации и преждевременной смерти пациентов. Согласно данным Международной диабетической федерации (International Diabetes Federation, IDF), количество пациентов с СД в возрасте 20–79 лет в мире достигло 537 млн (IDF Atlas 2021), что опередило ранее прогнозируемые темпы прироста на 10–12 лет, а к 2045 г. ожидается практически двукратное увеличение — до 783 млн человек (на 46%) [1].

В связи с высокой социальной значимостью, показатели СД находятся под контролем ведущих международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций (ООН) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 20 декабря 2006 г. на 61 Генеральной Ассамблее была принята Резолюция ООН о необходимости всех стран мира объединиться в борьбе с катастрофически нарастающей эпидемией СД. За всю историю ООН это была четвертая по счету резолюция и первая, посвященная борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), в которой впервые прозвучал призыв о разработке и инициации государственных программ снижения глобальных рисков, связанных с СД, во всех странах мира. Позднее, в 2015 г., Генеральной Ассамблеей ООН была утверждена стратегия развития здравоохранения и медицины до 2030 г. Среди глобальных целей этого важнейшего регламентирующего документа были озвучены меры, направленные на сдерживание темпов прироста неинфекционных эпидемий — СД и ожирения, а также ассоциированных с этими заболеваниями сердечно-сосудистых (СС) рисков и предотвращения СС катастроф и смертности.

Далее, в 2023 г., ВОЗ совместно с Международной диабетической федерацией в рамках исполнения данной стратегии развития назвала ключевые целевые показатели, требующие достижения к 2030 г. [2]:

- выявление СД не менее, чем у 80% страдающих им лиц;

- надлежащий контроль гликемии не менее, чем у 80% лиц с диагностированным СД;

- эффективный контроль артериального давления (АД) не менее, чем у 80% лиц с диагностированным СД;

- назначение терапии статинами не менее, чем 60% лиц, страдающих СД, в возрасте 40 лет и старше;

- обеспечение полной доступности инсулинов и средств самостоятельного контроля гликемии для 100% лиц с СД 1 типа (СД1).

Перечень данных задач еще раз подчеркивает важность направления комплексного многофакторного подхода при СД, направленного на раннюю диагностику нарушений углеводного обмена и контроль всех патогенетических механизмов, ассоциированных с развитием диабетических осложнений.

В Российской Федерации (РФ), как и в других странах мира, отмечается прирост распространенности СД эпидемического характера: с 2000 г. численность пациентов с СД увеличилась более чем в 2 раза [3]. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения РФ (ЦНИИОИЗ), прирост количества пациентов с СД за период 2009–2023 гг. составил 74,5%; общее количество СД в РФ на 01.01.2024 г. насчитывает 5 547 879 человек, из них подавляющее большинство взрослые с СД 2 типа (СД2) — 5 168 374 и 349 338 — пациенты с СД1, из них взрослые — 288 020 человек и дети (до 18 лет) — 61 318 человек [4][5].

С 1996 г. на протяжении трех десятилетий ГНЦ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России выполняет функцию головного методологического и организационного референс-центра клинико-эпидемиологического мониторинга эндокринных заболеваний в нашей стране.

Ключевой вехой развития эпидемиологического направления является 1996 г., когда по инициативе президента НМИЦ эндокринологии И.И. Дедова в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Сахарный диабет» был создан первый Всероссийский национальный регистр пациентов — Государственный регистр сахарного диабета, а во всех регионах Российской Федерации были основаны «опорные зоны регистра, обеспечившие передачу информации в государственный регистр федерального уровня» (Приказ № 404 от 10 декабря 1996 г. Министерства Здравоохранения Российской Федерации о мерах по реализации ФЦП «Сахарный диабет»).

Цели и задачи создания регистра в качестве «инструмента оценки инфраструктуры диабетологической помощи» были определены И.И. Дедовым в первом номере журнала «Сахарный диабет» (1998, Том 1, №1) [6]. За этот период регистр прошел большой путь от работы с бумажными регистрационными картами до современных цифровых технологий и значимого расширения компетенций.

С 2014 г. регистр был переведен в онлайн формат и трансформирован в единую информационно-аналитическую платформу с авторизованным кодом доступа и функцией дистанционной аналитики; зарегистрированную в 2022 г. как «База данных клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета на территории РФ» (БД СД), регистрационный номер №2020622447 (https://www.diaregistry.ru/). Посредством БД СД продолжает осуществляться всесторонний динамический мониторинг заболевания, который аккумулирует агрегированные деперсонифицированные данные о всероссийской когорте пациентов с СД. Благодаря современной системе аналитики БД СД стала уникальным инструментом оценки эпидемиологических, демографических, клинико-терапевтических показателей СД, позволяющих характеризовать качество оказания диабетологической помощи адресно в конкретном регионе и в масштабах всей страны [7–12].

С 2022 г. платформа БД оснащена уникальной разработкой НМИЦ эндокринологии — системой поддержки принятия врачебных решений (СППВР), позволяющей осуществлять контроль диагностического алгоритма и терапевтических стратегий при СД.

Это позволяет позиционировать БД СД не только в качестве мощной статистической системы, но именно клинического инструмента мониторинга, оценки долгосрочного прогноза и контроля качества ведения пациентов с СД в соответствии с международными целевыми показателями и современными отечественными клиническими рекомендациями (КР) [13–16], что определило цели и задачи нашего исследования.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Провести анализ эпидемиологических и клинико-терапевтических характеристик контроля СД в РФ за период 2009–2023 гг. в соответствии со стратегическими задачами, поставленными ВОЗ на 75-й Ассамблее в 2022 г.

Стратегические задачи ВОЗ достижения целевых показателей СД к 2030 г. [2]:

- выявление СД не менее, чем у 80% страдающих им лиц;

- целевой контроль гликемии у 80% лиц с диагностированным СД;

- эффективный контроль АД у 80% лиц с диагностированным СД;

- назначение статинов у 60% лиц, страдающих СД, в возрасте 40 лет и старше;

- обеспечение доступности инсулинов и средств самостоятельного мониторинга уровня гликемии y 100% лиц с СД1.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования являлась деперсонифицированная БД СД, регистрационный № 2020622447 (http://diaregistry.ru).

Для оценки качества диагностики и выявления СД использовались данные, полученные в ходе национального эпидемиологического исследования NATION, выполненного в 2016 г. и включившего 27 252 человека из 63 регионов РФ [17]. В данном исследовании оценивали критерии диагностированного и недиагностированного СД по уровню HbA1c в возрастных группах 20–79 лет. В случае выявления HbA1c≥6,5% (≥48 ммоль/моль) у людей без предшествующего анамнеза СД выставлялся диагноз впервые выявленного ранее недиагностированного СД2.

Для оценки остальных стратегических задач ВОЗ выполнен анализ деперсонифицированной БД СД, включившей пациентов с СД1 и СД2 из 87 регионов РФ, состоящих на учете в учреждениях первичной медико-санитарной помощи (n=5 062 511 на момент выгрузки от 01.07.2024 г.).

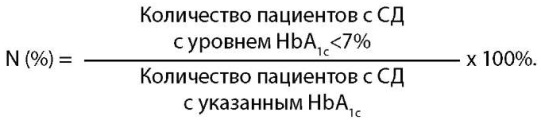

1. Качество контроля гликемии у пациентов с СД:

- показатель оценивался при наличии у пациента указанного показателя в поле «HbA1c» по данным БД СД, целевой контроль гликемии определялся как достижение HbA1c<7%, согласно отечественным КР [13–16];

- расчетная доля пациентов, достигших целевого контроля гликемии:

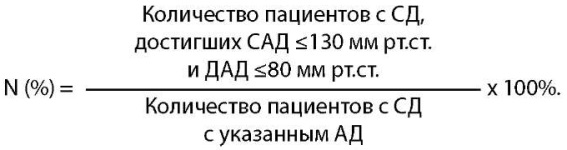

2. Качество контроля АД у пациентов с СД:

- показатель оценивался при наличии у пациента указанного показателя в поле «Артериальное давление» по БД СД, целевой контроль АД определялся как достижение систолического артериального давления (САД)≤130 мм рт.ст. и не менее 120 мм рт.ст. и диастолического артериального давления (ДАД)≤80 мм рт.ст. и не менее 70 мм рт.ст. согласно отечественным КР [18];

- расчетная доля пациентов, достигших целевого контроля АД:

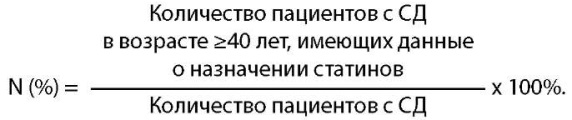

3. Терапия статинами у пациентов с СД:

- показатель оценивался при наличии двух критериев: 1) возраст пациента с СД ≥40 лет, 2) указана терапия статинами в поле «Гиполипидемические препараты» по данным БД СД;

- расчетная доля пациентов на терапии статинами:

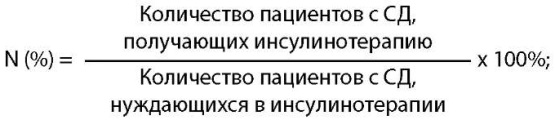

4. Использование инсулинов:

- показатель оценивался при наличии инсулинотерапии в разделе «Терапия сахарного диабета» по БД СД;

- расчет показателя:

- учитывая 100% обеспечение пациентов с СД инсулинами в РФ, проведена оценка структуры назначаемой инсулинотерапии с расчетом доли назначений препаратов, относящихся к аналогам инсулина, рекомбинантному человеческому инсулину (РЧИ), аналогам+РЧИ у пациентов с СД1 и СД2 на инсулинотерапии.

5. Использование средств самостоятельного мониторинга уровня гликемии при СД1:

- учитывая 100% обеспечение пациентов с СД1 в РФ тест-полосками для глюкометра, рассчитывалась доля пациентов с СД1, использующих средства непрерывного мониторинга гликемии (НМГ):

Этическая экспертиза

Аналитические исследования на основе БД СД одобрены локальным этическим комитетом ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, принято положительное решение (протокол №20 от 14 декабря 2016 г., обновление от 10 апреля 2024 г., протокол №7).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Полученные результаты по сформулированным показателям ВОЗ представлены в табл. 1.

Таблица 1. Целевые показатели согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения по данным клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета на территории Российской Федерации

№ | Поставленная цель ВОЗ | Результаты оценки целевых показателей ВОЗ по данным клинико-эпидемиологического мониторинга СД на территории РФ |

1 | Диагностирование СД у 80% страдающих им лиц | В настоящий момент в РФ проводятся активные программы по проведению диспансеризации и выявлению нарушений углеводного обмена. По данным национального эпидемиологического исследования NATION, включившего более 26 тыс. человек из 63 субъектов РФ, доля недиагностированного СД2 в РФ в среднем составила 54%, то есть каждый второй пациент с СД не знал о своем заболевании [17] |

2 | Надлежащий контроль гликемии у 80% лиц с диагностированным СД | Целевой уровень гликированного гемоглобина (HbA1c<7%) достигается у 29% пациентов с СД1 и 42% пациентов с СД2, суммарно у 41% пациентов с СД |

3 | Эффективный контроль АД у 80% лиц с диагностированным СД | CАД ≤130 мм рт.ст. и ДАД ≤80 мм рт.ст. достигается у 84% пациентов с СД1 и 60% пациентов с СД2, суммарно у 61% пациента с СД |

4 | Терапия статинами 60% у лиц с СД в возрасте 40 лет и старше | *Доля пациентов, получающих статины, в возрасте 40 лет и старше составляет при СД1 14,1% пациентов, при СД2 — 15,9% пациентов, суммарно — 15,9% пациентов с СД |

5а | Обеспечение доступности инсулинов | 100% пациентов как с СД1, так и СД2 на инсулинотерапии, обеспечиваются инсулинами бесплатно в рамках программы государственных гарантий лекарственного обеспечения, из них аналогами инсулина при СД1 — 84,8%, при СД2 — 60,9%, остальные — РЧИ |

5б | Обеспечение доступности средств самостоятельного мониторинга уровня гликемии для 100% лиц с СД1 | Средствами самоконтроля (глюкометрами и тест-полосками к ним) обеспечиваются 100% пациентов с СД, кроме того, пациенты с СД1 в возрасте до 18 лет обеспечиваются НМГ |

Примечание. ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения; РФ — Российская Федерация; РЧИ — рекомбинантные человеческие инсулины; НМГ — средства непрерывного мониторинга гликемии; АД — артериальное давление; САД — систолическое артериальное давление; ДАД — диастолическое артериальное давление; СД1 — сахарный диабет 1 типа; СД2 — сахарный диабет 2 типа.

* информация о назначении статинов не является обязательным полем для заполнения «Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга СД на территории РФ», в связи с чем этот показатель может быть недооценен.

В настоящее время в РФ действуют КР по диагностике и лечению СД1 и СД2 у детей и взрослых [13–16], утвержденные Научно-практическим советом Минздрава РФ, размещенные в рубрикаторе КР (https://cr.minzdrav.gov.ru/) в июле 2022 г.

Ключевые показатели стратегии ВОЗ к 2030 г. были приняты в качестве мер, направленных на увеличение количества лиц, охваченных диагностикой нарушений углеводного обмена, с целью своевременного выявления СД не менее, чем у 80% лиц, имеющих данное заболевание, для реализации ранней коррекции факторов СС риска. Достижение целевого контроля гликемии рассматривается в качестве базовой стратегии предупреждения риска развития диабетических осложнений и ассоциированных СС заболеваний (ССЗ). В свою очередь коррекция артериальной гипертензии (АГ) и дислипидемии представляют собой ведущие меры многофакторного подхода в протекции органов-мишеней у пациентов с СД наряду с контролем гликемии. Социально-экономические аспекты СД, а именно доступность современной сахароснижающей терапии, прежде всего — устранение дефицита инсулинов и самостоятельный мониторинг пациентом гликемии, — являются неотъемлемыми факторами достижения целевого контроля СД и профилактики рисков осложнений.

Согласно Атласу IDF 2021 г. количество пациентов с СД в мире достигло 537 млн взрослых и 1,2 млн детей и подростков, что соответствует 10,5% общей популяции; в странах Европейского региона распространенность заболевания варьирует от 4,0% (Ирландия) до 15,9% (Турция) [1]. По данным БД СД частота СД в РФ составляет 3,3% населения [19].

При сопоставлении с результатами NATION, продемонстрировавшего 5,4% выявления СД2 при активном скрининге [17], становится очевидной проблема недостаточной диагностики и верификации нарушений углеводного обмена в популяции, решение которой является одной из ключевых задач на ближайший период в ходе реализации Федерального проекта (ФП) «Борьба с сахарным диабетом».

При анализе клинико-демографических параметров СД в исследовании NATION было продемонстрировано увеличение распространенности СД2 по мере увеличения возраста пациентов: частота заболевания в возрасте старше 45 лет достигала 9,5% [20], с наибольшей долей недиагностированного СД в группе 65–69 лет, составившей 61% обследованных лиц данного возраста [17]. Полученные тенденции соответствуют общемировым трендам большей частоты СД2 в старших возрастных группах [1][4][5].

В отношении гендерного распределения пациентов с СД в РФ отмечается значимо более высокая доля женщин — две трети от общего количества пациентов с СД2 — 70,0% в 2021 г. [12] и 65,5% в 2023 г. [19].

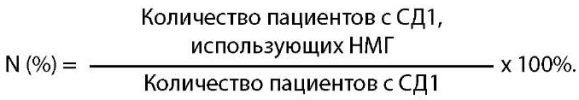

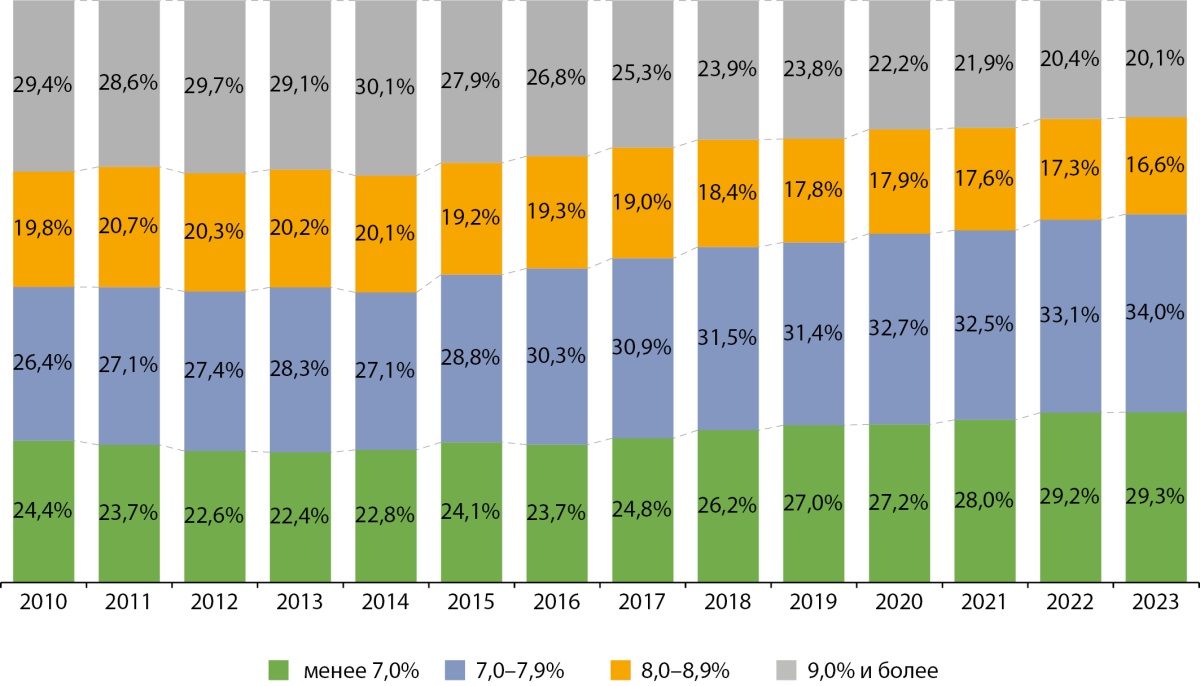

При оценке компенсации углеводного обмена целевой показатель (HbA1c<7,0%) достигается у 29% пациентов с СД1 и 42% пациентов с СД2 от общего количества пациентов с лабораторно измеренным HbA1c (рис. 1а и 1б).

Рисунок 1а. Диапазоны распределения по уровню HbA1c (лабораторно-измеренный показатель) у пациентов с сахарным диабетом 1 типа, все возрастные группы, в динамике 2010–2023 гг., на основе «Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета на территории Российской Федерации» (87 регионов).

Рисунок 1б. Диапазоны распределения по уровню HbA1c (лабораторно-измеренный показатель) у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, все возрастные группы, в динамике 2010–2023 гг., на основе «Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета на территории Российской Федерации» (87 регионов).

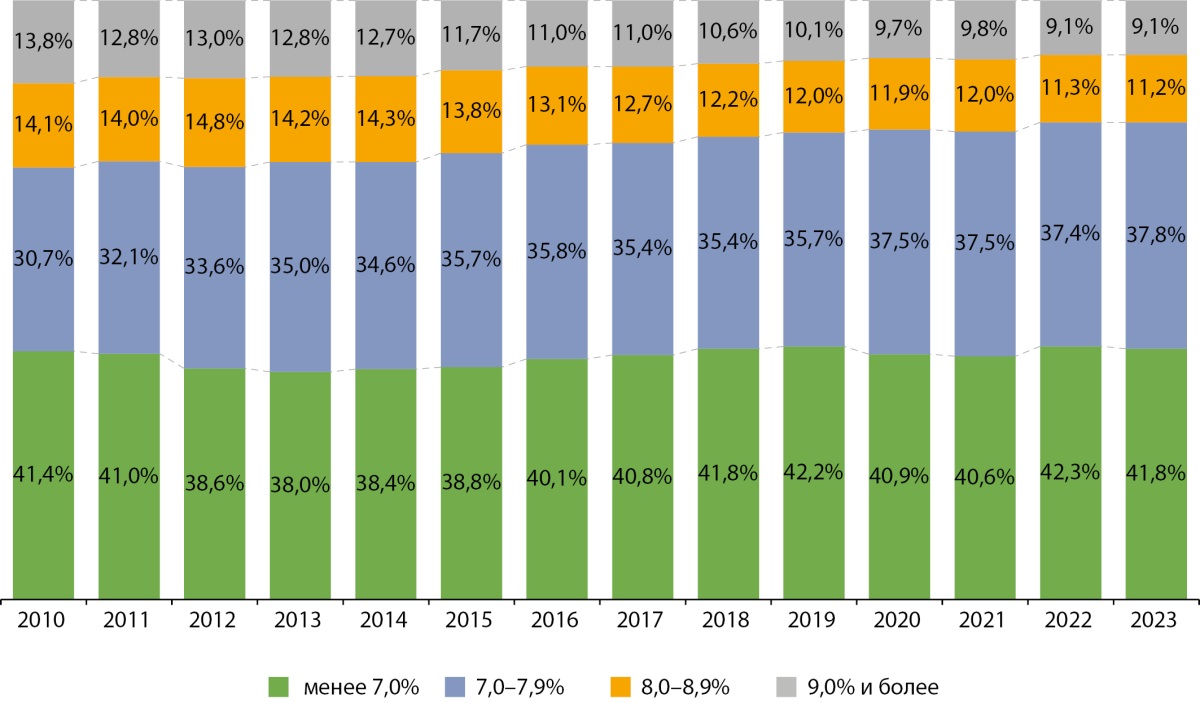

Среди пациентов, имеющих сведения об уровне HbA1c, у подавляющего большинства показатель представлен один раз в год — 71% пациентов с СД1 и 82% с СД2, при этом надлежащая кратность измерений 3–4 раза в год достигается лишь у 15% и 8% пациентов соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Кратность измерения лабораторного гликированного гемоглобина (HbA1c) у пациентов сахарным диабетом 1 типа и сахарным диабетом 2 типа за 2015–2023 гг. на основе «Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета на территории Российской Федерации» (87 регионов).

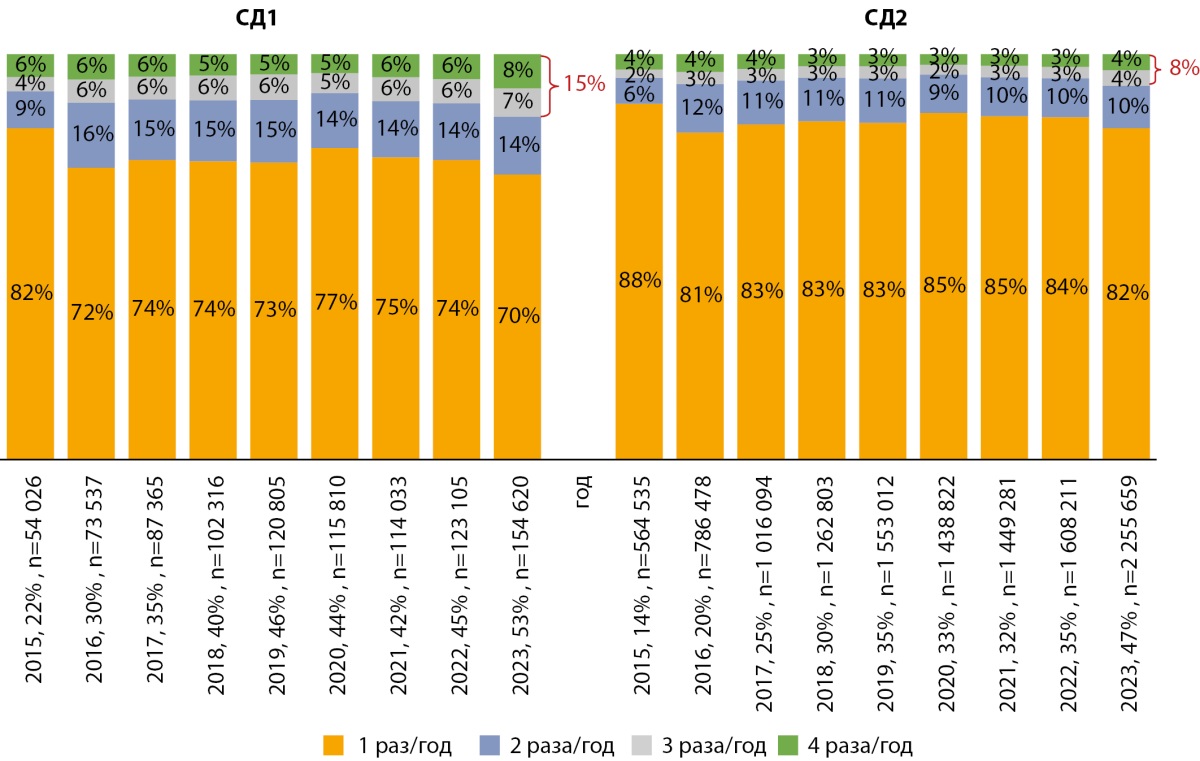

По данным БД СД СД, 100% пациентов с СД1 в РФ обеспечиваются инсулинами, среди них 84,8% пациентов используют современные аналоги инсулина человека (рис. 3). В детской когорте пациентов с СД1 (у лиц до 18 лет) назначение аналогов инсулина составляет практически 100% (рис. 4), 24% детей и подростков используют помповую инсулинотерапию (рис. 4).

Рисунок 3. Динамика структуры инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа и сахарным диабетом 2 типа (аналоги, рекомбинантный человеческий инсулин, их сочетание), в динамике 2010–2023 гг., на основе «Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета на территории Российской Федерации» (87регионов).

Примечание. РЧИ — рекомбинантные человеческие инсулины

Рисунок 4. Динамика структуры инсулинотерапии (аналоги, рекомбинантный человеческий инсулин (РЧИ), их сочетание) (А) и помповой инсулинотерапии (Б) у пациентов с сахарным диабетом 1 типа до 18 лет, в динамике 2010–2023 гг. и 2016–2023 гг., на основе «Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета на территории Российской Федерации» (87 регионов).

Пациенты с СД2 на инсулинотерапии также полностью обеспечиваются препаратами инсулина, отмечается прирост назначений аналогов инсулина при СД2 за последнее десятилетие с 29,7 до 60,9% (рис. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ

Задача ВОЗ 1: диагностика СД

СД относится к заболеваниям с эпидемическими темпами прироста распространенности во всех странах мира. В РФ за последние 20 лет количество пациентов с СД увеличилось более чем в два раза: с 2 млн до более 5 млн человек, в том числе за последние 5 лет — более чем на 1 млн пациентов [3][5]. Но и эти цифры угрожающей статистики не отражают глубину проблемы, поскольку учитывают только диагностированных и поставленных на учет пациентов.

По оценкам эпидемиологических исследований с активным скринингом как в мире, так и в РФ, качество диагностики СД составляет около 50%, т.е. на каждый выявленный случай приходится один недиагностированный пациент. Недостаточная выявляемость СД согласуется с данными Международной федерации диабета, которая в последнем выпуске «IDF Diabetes Atlas» продемонстрировала 46% недиагностированного СД в мире. Экстраполируя процент не выявленного СД по результатам NATION на общую популяцию населения РФ, можно говорить о том, что фактическая численность СД в 2 раза выше регистрируемой, т.е. составляет 10–12 млн пациентов.

По оценкам IDF, диагноз СД имеют 537 млн пациентов в мире, что соответствует частоте 10,5% среди взрослого населения в возрасте от 20 до 79 лет [1][21][22], хотя данные варьируют в разных странах от 1 до 15% [21]. Данная вариабельность распространенности во многом обусловлена именно качеством выявления СД2, доля которого составляет примерно 98% всех диагнозов СД в мире. При анализе данных National Health Interview Survey 2016 и 2017 гг. распространенность диагностированного СД2 среди взрослого населения в США составила 8,5% [23]. Другие национальные базы данных США, такие как Center for Disease Control and Prevention Diabetes Surveillance System, представили в 2024 г. сведения общей распространенности СД: 11,6% в популяции — 38,4 млн человек, из них 29,7 млн — диагностированный СД и 8,7 млн — недиагностированный СД, в 95% случаев представленный СД2 [24]. Учитывая значимый прирост ожирения, в том числе в детском и подростковом возрасте, существуют опасения, что глобальная распространенность СД2 будет возрастать. Мировые статистические данные подтверждают эту негативную тенденцию. Так, показатель заболеваемости СД2 среди подростков и молодых взрослых (в возрасте от 15 до 39 лет) в период с 1990 по 2019 гг. увеличился от 117 до 183 на 100 тыс. населения, т.е. более чем в 1,5 раза [25]. За пределами США СД2 наиболее распространен на островах Полинезии (~25%) с аналогично высокими показателями на Ближнем Востоке и в Южной Азии (в частности, в Кувейте и Пакистане) [1][26]. В Китае, самой густонаселенной стране мира, 13% взрослого населения имеют диагноз СД, при этом фиксируется общая проблема недостаточной диагностики СД, когда половина пациентов (51,7%) не знают о своем диагнозе [1][27].

Причины эпидемического прироста распространенности СД обусловлены множеством факторов, в том числе старением населения. При общем стремлении к увеличению продолжительности жизни общество должно быть готово к накоплению возраст-ассоциированных заболеваний: СД2, ССЗ, онкологических, дегенеративных и т.д. Возраст является одним из наиболее значимых и не модифицируемых факторов риска, в этих условиях внимание должно быть направлено на возможности коррекции других факторов, связанных с развитием СД, — «диабетогенным» образом жизни. Избыточное калорийное питание, отсутствие физической активности, стрессы — все это ведет к увеличению веса и ожирению, повышающих риск развития СД2.

СД1 имеет принципиально другой механизм развития: характеризуется хронической, иммуноопосредованной деструкцией β-клеток, которая приводит к абсолютному дефициту инсулина. СД1 является аутоиммунным многофакторным заболеванием, однако точные механизмы взаимодействия генетической предрасположенности, факторов окружающей среды, состояния иммунной системы, лежащие в основе патогенеза СД1, остаются в стадии изучения [15].

В отношении гендерного влияния риск заболеть СД2 у мужчин и женщин одинаков, т.к. превалирующее влияние оказывают факторы, связанные с образом жизни, не зависящие от пола. Однако среди общего количества пациентов с СД2 женщин больше в некоторых странах, что связано с гендерным перераспределением общей популяции, особенно в старших возрастных группах.

В настоящее время для предотвращения глобальных рисков, ассоциированных с эпидемией ХНИЗ, в РФ принято к исполнению Национальное руководство по профилактике ХНИЗ, к которым относится и СД2. Данный документ на федеральном уровне позиционирует необходимость комплексного подхода коррекции последствий, связанных с этими заболеваниями, включая не только здравоохранение, но и системы образования, культуры, СМИ, финансов и торговли. В ключевых приоритетах — профилактические меры, направленные на раннее выявление заболеваний, своевременные лечебные мероприятия, динамический контроль. С этой целью в первичной медико-санитарной помощи врач любой специальности, не только эндокринолог, должен быть ориентирован на определение групп высокого риска нарушений углеводного обмена и четкое выполнение диагностического алгоритма. Экспертные оценки показывают, что именно профилактические мероприятия являются перспективным экономическим вложением, позволяющим снизить потребность в более дорогостоящем лечении [28].

Задача ВОЗ 2: HbA1c

Уровень гликированного гемоглобина (HbA1с) является основным показателем, отражающим состояние компенсации углеводного обмена у пациентов с СД [29].

Согласно международным и российским рекомендациям, выбор целей гликемического контроля должен быть индивидуализирован в зависимости от множества параметров клинического статуса (возраста пациента, ожидаемой продолжительности жизни, функциональной зависимости, наличия атеросклеротических ССЗ и риска тяжелой гипогликемии). Для большинства пациентов с СД HbA1c<7,0% является необходимым для достижения основной цели — снижения риска и прогрессирования диабетических осложнений. По данным БД СД, на территории РФ целевой показатель HbA1c достигается у 29% пациентов с СД1 и 42% пациентов с СД2.

Следует отметить, что в различных регионах мира доля пациентов, которые достигают целевых значений HbА1c, остается недостаточной и разнится в зависимости от типа СД, источника данных и применяемой методики сплошной или выборочной оценки HbA1c в исследуемой когорте. Так, в исследовании по данным регистра Англии с постановкой цели HbA1c<7,5% доля пациентов в целевом диапазоне составила 36,3% при СД1 и 63,1% при СД2 при охвате исследованием 79% с СД1 и 90% пациентов с СД2 [30].

Регулярный мониторинг HbA1c должен проводиться с целью оценки эффективности сахароснижающей терапии и своевременного принятия решения о необходимости ее интенсификации. Тем не менее кратность оценки показателя HbA1c в настоящее время далека от положений КР. Так, по данным БД СД, среди пациентов, имеющих сведения об исследовании HbA1c, надлежащая кратность измерений 3–4 раза в год достигается лишь в 15% случаев при СД1 и 8% при СД2.

В настоящее время в здравоохранение активно внедряются программы различных цифровых помощников, в т.ч. СППВР, призванных осуществлять поддержку медицинских специалистов в условиях реальной клинической практики. В 2022 г. в БД СД внедрена СППВР, позволяющая осуществлять контроль надлежащего диагностического и лечебного алгоритма СД в соответствии с современными КР [19].

Исследование HbA1с является универсальным показателем прогнозирования риска развития СД и диабетических осложнений. Убедительные данные приоритетного значения строгого контроля гликемии для предупреждения риска развития диабетических осложнений были получены в крупных международных клинических исследованиях у пациентов с СД1 и СД2 (UKPDS, ADVANCE, VADT, ACCORD, DCCT/EDIC и др. [29][31–36].

Задача ВОЗ 3: эффективный контроль АД у 80% лиц с диагностированным СД

Частота АГ при СД2 достигает 80–90% и у пациентов с СД2 [37] часто является состоянием, предшествующим развитию нарушений углеводного обмена. При дополнительном субанализе факторов СС риска в исследовании NATION доля пациентов, сообщивших о диагнозе АГ, составила 23,2%, из них 13,3% пациентов имели диагноз СД2; среди лиц, получавших антигипертензивную терапию, как критерий наличия АГ, доля пациентов с СД2 и предиабетом была выше и составила 14,7% и 38,2% соответственно [18].

Цели контроля АД за последнее 10-летие претерпели значительные изменения. Ведущие международные кардиологические и диабетические ассоциации достигли консенсуса в признании необходимости следования строгому терапевтическому диапазону целевого АД при СД, учитывая высочайшие риски прогрессирования СС осложнений [13][14][18].

С 2018 г. у пациентов с СД упразднена обязательная оценка риска ССЗ по шкале SCORE2, так как данные пациенты автоматически относятся к группе очень высокого и высокого риска ССЗ (за исключением молодых пациентов с СД1 моложе 35 лет и СД2 моложе 50 лет без поражения органов-мишеней и длительностью СД<10 лет, относящихся к группе умеренного риска ССЗ) [23].

Согласно международным и российским рекомендациям — European Society of Cardiology (ESC), European Society of Hypertension (ESH) [37], Российской ассоциации кардиологов [18], КР СД1 и СД2 [13][14] у взрослых пациентов с СД на фоне терапии АГ определены единые целевые значения АД: для возрастной группы 18–65 лет — целевое систолическое АД составляет <130 и ≥120 мм рт.ст., старше 65 лет — <140 и ≥130 мм рт. ст. соответственно, диастолическое АД вне зависимости от возраста — <80 и ≥70 мм рт. ст.

При анализе достижения целей ВОЗ контроля АД установлено, что по данным БД СД целевой уровень АД у пациентов с СД, получающих антигипертензивную терапию, достигается у 84% и 60% пациентов с СД1 и СД2 соответственно (табл. 1). По данным исследований ЭССЕ-РФ и ЭССЕ-РФ2 в российской популяции лиц с факторами СС риска, в том числе АГ и ожирением, достижение доли лиц с целевым контролем АД, к сожалению, не представлено, однако указано, что 24,9% лиц с АГ контролируют АД при помощи медикаментозной терапии и только 49,7% лиц с АГ лечатся эффективно [38], при этом продемонстрировано снижение доли лиц, не контролирующих АД, с 78,5 до 73,0% [39].

Многофакторный генез АГ объяснят преимущества комбинированной антигипертензивной терапии. По данным исследований ЭССЕ-РФ, в общей популяции самой распространенной комбинацией антигипертензивной терапии стало сочетание ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ) и диуретика (ЭССЕ-РФ: 49,1% и ЭССЕ-РФ2: 45,9%). На втором месте в ЭССЕ-РФ — диуретик + блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) (25,8%), в ЭССЕ-РФ2 — блокаторы кальциевых каналов (БКК) + иАПФ (22,4 %). Комбинация иАПФ и БКК была отмечена лишь у 8,7% в ЭССЕ-РФ, тогда как в ЭССЕ-РФ2 доля данной комбинации увеличилась в 2,5 раза [38].

Медикаментозная терапия АГ при СД также предполагает фокус на комбинированной терапии, при этом в качестве терапии первого ряда выбора рекомендуются препараты, обладающие свойствами ангио-, кардио- и нефропротекции, — это группа блокаторов ренин-ангиотензиновой системы (иАПФ и БРА).

Таким образом, контроль АД наряду с контролем гликемии выступает одним из ключевых факторов предупреждения развития и прогрессирования диабетических осложнений и является неотъемлемой частью алгоритма мониторинга пациентов с СД.

Задача ВОЗ 4: гиполипидемическая терапия

Наряду с гипергликемией и АГ значительное влияние на развитие диабетических сосудистых осложнений оказывают нарушения липидного спектра. Дислипидемия при СД характеризуется увеличением скорости образования и концентрации липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), снижением липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), гипертриглицеридемией, повышенным содержанием свободных (неэстерифицированных) жирных кислот (НЭЖК). При этом уровень общего холестерина (ОХ) может находиться в пределах референсных значений или быть умеренно повышен. Ключевым индикатором мониторинга диагностики липидных нарушений при СД является уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Нарушение липидного обмена приводит к прогрессированию сосудистых осложнений СД, что подчеркивает важность достижения индивидуальных целевых показателей липидов.

Согласно КР нарушений липидного обмена от 2023 г. и КР СД от 2022 г., целевые уровни показателей ЛПНП, как и цели гликемии, должны быть индивидуализированы в зависимости от категории СС риска у конкретного пациента [13][16][40].

Данные нашего анализа по достижению в РФ целей, поставленных ВОЗ, показали, что доля пациентов с СД в возрасте старше 40 лет, получающих статины, составляет лишь 14,1% пациентов с СД1 и 15,9% с СД2 (табл. 1). Безусловно, при интерпретации данного показателя стоит учитывать ограничения, связанные с методикой репортирования данных о сопутствующей терапии в БД СД, поскольку данное поле онлайн-карты не является обязательным к заполнению. В этой связи, для сравнения показательны данные популяции РФ в исследовании ЭССЕ-РФ, продемонстрировавшего, что среди лиц высокого и очень высокого СС риска, составивших 31,3% обследованной когорты, только 13,6% мужчин и 18,2% женщин были осведомлены, что у них повышен уровень ОХ, при этом принимали статины лишь ~7,0% пациентов, из них достигли целевых уровней холестерина ЛПНП — 14,4% мужчин и 4,8% женщин [41].

Таким образом, полученные данные подчеркивают актуальность проблемы назначения гиполипидемической терапии и достижения целевых показателей липидного спектра в популяциях риска — у пациентов с СД и у лиц с факторами СС риска в равной мере, что требует повышения активности проведения диспансеризации в общей популяции и совершенствования программ мониторинга у пациентов с СД.

Задача ВОЗ 5: обеспечение инсулинами и средствами самоконтроля

В оригинальной версии документа ВОЗ данная задача звучит в следующей формулировке: «Обеспечение 100% людей с СД1 «доступными инсулинами» (без указания вида инсулина) и обеспечение средствами самоконтроля уровня глюкозы в крови (без указания вида гликемического мониторинга)». Таким образом, подчеркнута задача приоритетного обеспечения лиц с СД1, для которых инсулин является жизненно важным препаратом. Тем не менее в аспекте современных подходов к ведению пациентов с СД с целью ключевого приоритета снижения рисков развития осложнений и смертности данное положение может быть экстраполировано на всю когорту пациентов с СД, включая пациентов с СД2.

Заместительная инсулинотерапия является единственным методом лечения пациентов с СД1. В отношении пациентов с СД2 должна присутствовать осведомленность о возможном назначении инсулина при отсутствии целевого контроля углеводного обмена при помощи неинсулиновых стратегий, с учетом значимой роли дисфункции β-клеток в прогрессировании СД2.

Согласно нашему анализу, достижение данной цели ВОЗ составляет 100%. Пациенты с СД1 обеспечиваются инсулинами в рамках программы государственных гарантий, при этом в РФ отмечается беспрецедентно высокое использование именно аналогов инсулина, имеющих преимущества меньшего риска гипогликемических состояний и/или вариабельности гликемии, при СД1 — 84,8% пациентов [13]. В детской когорте пациентов с СД1 (у лиц до 18 лет) назначение аналогов инсулина достигает практически 100%, и 24% детей и подростков используют помповую инсулинотерапию. Пациенты с СД2 в случае назначения инсулинотерапии также полностью обеспечиваются инсулинами, отмечается прирост назначений аналогов инсулина при СД2 за последнее десятилетние с 29,7 до 60,9%.

Рандомизированные клинические исследования и метаанализы на их основе подтверждают, что современные средства мониторинга гликемии являются важнейшей опцией улучшения параметров гликемического контроля. Так, по данным крупного метаанализа 15 исследований от 12 до 36 недель суммарно с участием 2461 пациента, использование НМГ было связано с умеренным снижением HbA1c и увеличением времени нахождения в целевом диапазоне [42]. Кроме того, использование НМГ обеспечило дополнительные преимущества снижения риска гипогликемий, включая значительное снижение времени нахождения ниже целевого диапазона и вариабельность гликемии в сравнении с использованием глюкометров и тест-полосок [13][14][21]. С 2023 г. в рамках ФП «Борьба с СД» осуществляется обеспечение детей и подростков системами НМГ, с 2024 г. — беременных с СД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СД относится к ХНИЗ, глобальная социальная значимость которых обусловлена рисками ранней инвалидизации и высокой смертности от сосудистых катастроф и диабетических осложнений. Более 80% случаев преждевременной смертности при ХНИЗ приходится на управляемые/модифицируемые факторы риска.

Эта позиция представляется крайне важной в аспекте возможностей влияния на прогноз и исходы пациентов с СД при условии раннего выявления нарушений и своевременного старта соответствующей терапии. Для осуществления данной концепции ВОЗ были поставлены конкретные клинические цели при СД. Успех в достижении этих целей зависит от государственной политики на уровне законодательных и административно регулируемых мер, направленных на оптимизацию системы здравоохранения и повышение качества помощи лицам, страдающим СД.

Единая система контроля СД на основе БД СД на территории РФ позволяет на национальном уровне выделить направления приоритетного внимания для реализации поставленных целей. Ключевым звеном данной стратегии является комплексный подход к проблеме СД, включая разработку и реализацию программ профилактики и укрепления здоровья на популяционном уровне; активную профилактическую работу с группами высокого риска; обеспечение максимального охвата населения эффективными лечебно-профилактическими мерами. В этих условиях стартовавший в 2023 г. ФП «Борьба с СД» должен стать приоритетным проектом консолидации усилий различных специалистов здравоохранения в реализации мер по снижению медико-социального ущерба вследствие СД в РФ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источники финансирования. Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение номер 075-15-2024-645).

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Участие авторов. Шестакова М.В., Викулова О.К., Железнякова А.В., Исаков М.А., Кутакова Д.В. — анализ и интерпретация результатов исследования, написание текста статьи; Дедов И.И., Мокрышева Н.Г. — финальный анализ результатов и редактирование текста рукописи. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.

Благодарности. АО «Астон Консалтинг» за техническое сопровождение «Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга СД на территории РФ» в онлайн-формате. Всем медицинским специалистам (врачам, медицинским сестрам, регистраторам данных), ведущим активную работу по заполнению БД СД.

Список литературы

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 10th edn. Brussels, Belgium; 2021 [cited 11.04.2023]. Available from: https://www.diabetesatlas.org

2. Всемирная организация здравоохранения. Семьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, Женева, 22–28 мая 2022 г. Резолюции и решения. Приложения: Женева, — 2022 г. Доступ по ссылке: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75-REC1/A75_REC1_Interactive_ru.pdf

3. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., и др. Атлас регистра сахарного диабета Российской Федерации. Статус 2018 г. // Сахарный диабет. — 2019. — Т. 22. — №2S. — С. 4-61. doi: https://doi.org/10.14341/DM12208

4. Федеральная служба государственной статистики. Здравоохранение в России 2021 г. Доступно по: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13218 https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13218]

5. Деев И.А., Кобякова О.С., Стародубов В.И., и др. Заболеваемость всего населения России в 2023 году: статистические материалы. — М.: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; 2024. doi: https://doi.org/10.21045/978-5-94116-160-7-2024

6. Дедов И.И. Сахарный диабет в Российской Федерации: проблемы и пути решения // Сахарный диабет. — 1998. — Т.1. — №1. — С.7-18. doi: https://doi.org/10.14341/2072-0351-6209

7. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К. Государственный регистр сахарного диабета в Российской Федерации: статус 2014 г. и перспективы развития // Сахарный диабет. — 2015. — T. 18. — №3. — С.5-22. doi: https://doi.org/10.14341/DM201535-22

8. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К. Эпидемиология сахарного диабета в Российской Федерации: клинико-статистический анализ по данным Федерального регистра сахарного диабета // Сахарный диабет. — 2017. — T. 20. — №1. — C.13-41. doi: https://doi.org/10.14341/DM8664

9. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., и др. Сахарный диабет в Российской Федерации: распространенность, заболеваемость, смертность, параметры углеводного обмена и структура сахароснижающей терапии по данным Федерального регистра сахарного диабета, статус 2017 г. // Сахарный диабет. — 2018. — Т. 21. — №3. — С.144-159. doi: https://doi.org/10.14341/DM9686

10. Шестакова М.В., Викулова О.К., Железнякова А.В., и др. Эпидемиология сахарного диабета в Российской Федерации: что изменилось за последнее десятилетие? // Терапевтический архив. — 2019. — Т. 91. — №10. — С.4–13. doi: https://doi.org/10.26442/00403660.2019.10.000364

11. Дедов И.И., Шестакова М.В., Петеркова В.А., и др. Сахарный диабет у детей и подростков по данным Федерального регистра Российской Федерации: динамика основных эпидемиологических характеристик за 2013–2016 гг. // Сахарный диабет. — 2017. — Т. 20. — №6. — С. 392-402. doi: https://doi.org/10.14341/DM9460

12. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., и др. Эпидемиологические характеристики сахарного диабета в Российской Федерации: клинико-статистический анализ по данным регистра сахарного диабета на 01.01.2021 // Сахарный диабет. — 2021. — Т. 24. — №3. — С. 204-221. doi: https://doi.org/10.14341/DM12759

13. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю., и др. Сахарный диабет 1 типа у взрослых // Сахарный диабет. — 2020. — Т.23. — №1S. — С.42-114. doi: https://doi.org/10.14341/DM12505

14. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю., и др. Сахарный диабет 2 типа у взрослых // Сахарный диабет. — 2020. — Т.23. — №2S. — С.4-102. doi: https://doi.org/10.14341/DM12507

15. Петеркова В.А., Шестакова М.В., Безлепкина О.Б., и др. Сахарный диабет 1 типа у детей // Сахарный диабет. — 2020. — Т.23. — №1S. — С.4-40. doi: https://doi.org/10.14341/DM12504

16. Российская ассоциация эндокринологов. Клинические рекомендации. Сахарный диабет 2 типа у детей, 2022 год. Доступно по ссылке: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/622_5

17. Дедов И.И., Шестакова М.В., Галстян Г.Р. Распространенность сахарного диабета 2 типа у взрослого населения России (исследование NATION) // Сахарный диабет. — 2016. — Т.19. — №2. — С.104-112. doi: https://doi.org/10.14341/DM2004116-17

18. Кобалава Ж.Д., Конради А.О., Недогода С.В., и др. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2020 // Российский кардиологический журнал. — 2020. — Т.25. — №3. — С.3786. doi: https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3-3786

19. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., и др. Сахарный диабет в Российской Федерации: динамика эпидемиологических показателей по данным Федерального регистра сахарного диабета за период 2010–2022 гг. // Сахарный диабет. — 2023. — Т. 26. — №2. — С.104-123. doi: https://doi.org/10.14341/DM13035

20. Шестакова Е.А., Лунина Е.Ю., Галстян Г.Р., и др. Распространенность нарушений углеводного обмена у лиц с различными сочетаниями факторов риска сахарного диабета 2 типа в когорте пациентов исследования NATION // Сахарный диабет. — 2020. — Т. 23. — №1. — С. 4-11. doi: https://doi.org/10.14341/DM12286

21. GBD 2021 Diabetes Collaborators. Global, regional, and national burden of diabetes from 1990 to 2021, with projections of prevalence to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021 [published correction appears in Lancet. 2023 Sep 30;402(10408):1132. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02044-5]. Lancet. 2023;402(10397):203-234. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01301-6

22. Green A, Hede SM, Patterson CC, et al. Type 1 diabetes in 2017: global estimates of incident and prevalent cases in children and adults. Diabetologia. 2021;64(12):2741-2750. doi: https://doi.org/10.1007/s00125-021-05571-8

23. Xu G, Liu B, Sun Y, et al. Prevalence of diagnosed type 1 and type 2 diabetes among US adults in 2016 and 2017: population based study. BMJ. 2018 Sep 4;362:k1497. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k1497

24. National Diabetes Statistics Report [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention [cited 2025 Jan 10]. Available from: https://www.cdc.gov/diabetes/php/data-research/index.html

25. Xie J, Wang M, Long Z, et al. Global burden of type 2 diabetes in adolescents and young adults, 1990-2019: systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2019. BMJ. 2022;379:e072385. doi: https://doi.org/10.1136/bmj-2022-072385

26. Collins VR, Dowse GK, Toelupe PM, et al. Increasing prevalence of NIDDM in the Pacific island population of Western Samoa over a 13-year period. Diabetes Care. 1994;17(4):288-296. doi: https://doi.org/10.2337/diacare.17.4.288

27. Wang L, Peng W, Zhao Z, et al. Prevalence and Treatment of Diabetes in China, 2013-2018 [published correction appears in JAMA. 2022 Mar 15;327(11):1093. doi: 10.1001/jama.2022.2814]. JAMA. 2021;326(24):2498-2506. doi: https://doi.org/10.1001/jama.2021.22208

28. Драпкина О.М., Концевая А.В., Калинина А.М., и др. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в Российской Федерации. Национальное руководство 2022 // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. — 2022. — Т.21. — №4. — С.3235. doi: https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3235

29. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю., и др. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом (10-й выпуск) // Сахарный диабет. — 2021. — Т. 24 — №S1 — С. 1-235. doi: https://doi.org/10.14341/DM12802

30. National Diabetes Audit 2021-22, Report 1: Care Processes and Treatment Targets, Detailed Analysis Report [Internet]. NHS England. Available from: https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/national-diabetes-audit/report-1-care-processes-and-treatment-targets-2021-22-full-report/cp-and-tt-1718-2122

31. Morris DH, Khunti K, Achana F, et al. Progression rates from HbA1c 6.0-6.4% and other prediabetes definitions to type 2 diabetes: a meta-analysis. Diabetologia. 2013;56(7):1489-93. doi: https://doi.org/10.1007/s00125-013-2902-4

32. Droumaguet C, Balkau B, Simon D, et al. Use of HbA1c in predicting progression to diabetes in French men and women: data from an Epidemiological Study on the Insulin Resistance Syndrome (DESIR). Diabetes Care. 2006;29(7):1619-25. doi: https://doi.org/10.2337/dc05-2525

33. Pradhan AD, Rifai N, Buring JE, Ridker PM. Hemoglobin A1c predicts diabetes but not cardiovascular disease in nondiabetic women. Am J Med. 2007;120(8):720-7. doi: https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2007.03.022

34. Selvin E, Steffes MW, Zhu H, et al. Glycated hemoglobin, diabetes, and cardiovascular risk in nondiabetic adults. N Engl J Med. 2010;362(9):800-11. doi: https://doi.org/10.1056/NEJMoa0908359

35. Diabetes Control and Complications Trial Research Group, Nathan DM, Genuth S, et al. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med. 1993;329(14):977-986. doi: https://doi.org/10.1056/NEJM199309303291401

36. Nathan DM, Cleary PA, Backlund JY, et al. Intensive diabetes treatment and cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes. N Engl J Med. 2005;353(25):2643-2653. doi: https://doi.org/10.1056/NEJMoa052187

37. Железнякова А.В., Викулова О.К., Серков А.А., и др. Динамический мониторинг сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с сахарным диабетом по данным обследования в мобильном медицинском центре (Диамодуль) в регионах России // Consilium Medicum. — 2020. — Т.22. —№10. — С.39–44. doi: https://doi.org/10.26442/20751753.2020.10.200323

38. Баланова Ю.А., Шальнова С.А., Имаева А.Э., и др. Распространенность артериальной гипертонии, охват лечением и его эффективность в Российской Федерации (данные наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ-2) // Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. — 2019. — Т.15. — №4. — С.450-466. doi: https://doi.org/10.20996/1819-6446-2019-15-4-450-466

39. Баланова Ю.А., Шальнова С.А., Куценко В.А., и др. Популяционные аспекты терапии артериальной гипертензии. Фокус на фиксированные комбинации // Артериальная гипертензия. — 2022. — Т.28. — №5. — С.482-491. doi: https://doi.org/10.18705/1607-419X-2022-28-5-482-491

40. Mach F, Baigent C, Catapano AL, и др. 2019 Рекомендации ESC/EAS по лечению дислипидемий: модификация липидов для снижения сердечно-сосудистого риска // Российский кардиологический журнал. — 2020. — Т.25. — №5. — С.3826. doi: https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3826

41. Шальнова С.А., Деев А.Д., Метельская В.А., и др. Информированность и особенности терапии статинами у лиц с различным сердечно-сосудистым риском: исследование ЭССЕ-РФ // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. — 2016. — Т.15. — №4. — С.29–37. doi: https://doi.org/10.15829/1728-8800-2016-4-29-37

42. Maiorino MI, Signoriello S, Maio A, et al. Effects of Continuous Glucose Monitoring on Metrics of Glycemic Control in Diabetes: A Systematic Review With Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Diabetes Care. 2020;43(5):1146-1156. doi: https://doi.org/10.2337/dc19-1459

Об авторах

И. И. ДедовДедов Иван Иванович, д.м.н., профессор, академик РАН

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Конфликт интересов:

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи

М. В. Шестакова

Шестакова Марина Владимировна, д.м.н., профессор, академик РАН

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Конфликт интересов:

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи

О. К. Викулова

Викулова Ольга Константиновна, д.м.н., доцент

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Конфликт интересов:

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи

А. В. Железнякова

Железнякова Анна Викторовна, к.м.н.

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Конфликт интересов:

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи

М. А. Исаков

Исаков Михаил Андреевич, к.б.н.

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Конфликт интересов:

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи

Д. В. Кутакова

Кутакова Дарья Вячеславовна

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Конфликт интересов:

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи

Н. Г. Мокрышева

Мокрышева Наталья Георгиевна, д.м.н., профессор, член-корр. РАН

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Конфликт интересов:

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи

Дополнительные файлы

|

|

1. Рисунок 1а. Диапазоны распределения по уровню HbA1c (лабораторно-измеренный показатель) у пациентов с сахарным диабетом 1 типа, все возрастные группы, в динамике 2010–2023 гг., на основе «Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета на территории Российской Федерации» (87 регионов). | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(644KB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

2. Рисунок 1б. Диапазоны распределения по уровню HbA1c (лабораторно-измеренный показатель) у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, все возрастные группы, в динамике 2010–2023 гг., на основе «Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета на территории Российской Федерации» (87 регионов). | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(650KB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

3. Рисунок 2. Кратность измерения лабораторного гликированного гемоглобина (HbA1c) у пациентов сахарным диабетом 1 типа и сахарным диабетом 2 типа за 2015–2023 гг. на основе «Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета на территории Российской Федерации» (87 регионов). | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(775KB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

4. Рисунок 3. Динамика структуры инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа и сахарным диабетом 2 типа (аналоги, рекомбинантный человеческий инсулин, их сочетание), в динамике 2010–2023 гг., на основе «Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета на территории Российской Федерации» (87регионов). | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(690KB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

5. Рисунок 4. Динамика структуры инсулинотерапии (аналоги, рекомбинантный человеческий инсулин (РЧИ), их сочетание) (А) и помповой инсулинотерапии (Б) у пациентов с сахарным диабетом 1 типа до 18 лет, в динамике 2010–2023 гг. и 2016–2023 гг., на основе «Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета на территории Российской Федерации» (87 регионов). | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(1MB)

|

Метаданные ▾ | |

Рецензия

Для цитирования:

Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., Железнякова А.В., Исаков М.А., Кутакова Д.В., Мокрышева Н.Г. Эпидемиология и ключевые клинико-терапевтические показатели сахарного диабета в Российской Федерации в разрезе стратегических целей Всемирной организации здравоохранения. Сахарный диабет. 2025;28(1):4-17. https://doi.org/10.14341/DM13292

For citation:

Dedov I.I., Shestakova M.V., Vikulova O.K., Zheleznyakova A.V., Isakov M.A., Kutakova D.V., Mokrysheva N.G. Epidemiology and key clinical and therapeutic indicators of diabetes mellitus in Russian Federation according to the World Health Organization's strategy goals. Diabetes mellitus. 2025;28(1):4-17. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/DM13292

JATS XML

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).