Перейти к:

Эффективность и безопасность ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа в качестве дополнительной терапии к инсулину у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Результаты сетевого метаанализа

https://doi.org/10.14341/DM13244

Аннотация

Рост численности пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2) и смертности среди них заставляет искать пути оптимизации терапии СД2. При этом более половины пациентов с установленным диагнозом не достигают целевых показателей гликемии и требуют интенсификации терапии. Из-за прогрессирующего ухудшения гликемического контроля почти каждому пятому пациенту с СД2 требуется инсулинотерапия (ИТ), а со временем интенсификация ИТ с титрацией дозы препаратов инсулина. Такой подход ограничен рядом неблагоприятных эффектов: повышенным риском развития тяжелых гипогликемий, прибавки массы тела, снижением экскреции натрия, а значит задержкой жидкости в организме, неготовностью пациента осуществлять сложные схемы терапии. Добавление в лечение таким пациентам ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГЛТ-2) с инсулиннезависимым механизмом действия призвано решать задачу оптимизации гликемического контроля.

Целью данного сетевого метаанализа (СМА) было непрямое сравнение эффективности и безопасности иНГЛТ-2 в качестве дополнительной терапии к инсулину у пациентов с СД2. В анализ вошли рандомизированные клинические исследования, в которых в качестве иНГЛТ-2 назначались дапаглифлозин, эмпаглифлозин, ипраглифлозин, лусеоглифлозин, эртуглифлозин. Первичной конечной точкой являлось изменение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c); вторичные конечные точки включали изменения средних значений глюкозы плазмы крови натощак (ГПН), массы тела и артериального давления (АД), а также суточной дозы инсулина. Анализ данных по безопасности включал сравнительную оценку частоты развития гипогликемий, мочевыводящих и урогенитальных инфекций, гиповолемий. Результаты проведенного СМА демонстрируют сопоставимую эффективность различных представителей класса иНГЛТ-2 в отношении возможности управления гликемией у пациентов с СД2, получающих инсулин, наряду с соизмеримой безопасностью и переносимостью терапии.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шестакова М.В., Галстян Г.Р., Квасников Б.Б., Ерина Е.Э. Эффективность и безопасность ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа в качестве дополнительной терапии к инсулину у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Результаты сетевого метаанализа. Сахарный диабет. 2024;27(6):543-554. https://doi.org/10.14341/DM13244

For citation:

Shestakova M.V., Galstyan G.R., Kvasnikov B.B., Erina E.E. Efficacy and safety of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors in type 2 diabetes mellitus with inadequate glycemic control on insulin: a network meta-analysis. Diabetes mellitus. 2024;27(6):543-554. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/DM13244

ВСТУПЛЕНИЕ

Проблема распространенности сахарного диабета 2 типа (СД2), а также развития осложнений, влияющих на прогноз и продолжительность жизни, является значимым социальным и экономическим бременем для любой страны и общества [1]. Согласно базе данных клинико-эпидемиологического мониторинга СД на территории Российской Федерации (РФ), можно констатировать неуклонный рост распространенности СД2 в период с 2010-го по 2022 гг. с 2 036,2 на 100 тыс. населения до 3 158,8 на 100 тыс. населения. Продолжающийся рост численности пациентов с СД2 в России и в мире диктует необходимость продолжения научного поиска и внедрения в клиническую практику новых, инновационных подходов к терапии пациентов с СД2, которые позволяют эффективно и в то же время максимально безопасно для пациента предупреждать появление осложнений, связанных с последствиями хронического гипергликемического статуса, снизить бремя инвалидизации и сохранить высокое качество жизни и в итоге продлить жизнь пациента.

Несмотря на достигнутые успехи в изучении заболевания и подходов к лечению, смертность среди пациентов с диагнозом СД2 остается высокой. В частности, базе данных клинико-эпидемиологического мониторинга СД на территории РФ, этот показатель увеличился с 41,2 на 100 тыс. населения до 86,1 на 100 тыс. населения за период с 2010-го по 2022 гг. Важно отметить, что сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и их осложнения составляют половину (50,9%) всех причин смерти в популяции пациентов с СД2 [1]. Одной из причин, объясняющих рост смертности среди больных СД, является неоптимальный гликемический контроль. В работе Rawshani A. и соавт., в которой ретроспективно проанализированы данные более чем 270 тыс. пациентов с диагнозом СД2 из шведского национального регистра СД, было показано, что длительное недостижение целевого уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) являлось наиболее значимым предиктором развития неблагоприятных сердечно-сосудистых (СС) событий в любой популяции пациентов c СД2, как с сопутствующей СС патологией так и без нее [2]. Возвращаясь к данным отечественного регистра, можно констатировать, что менее половины пациентов с диагностированным заболеванием, получающих сахароснижающую терапию, достигают целевого уровня HbA1c менее 7% [1]. Хроническая гипергликемия ответственна за развитие структурно-функциональных изменений, лежащих в основе патогенеза как микрососудистых, так и макрососудистых нарушений [3]. Основными причинами сложившейся ситуации недостаточного контроля гликемии могут являться как прогрессирующий характер заболевания и необходимость своевременной адаптации лечения, что не всегда происходит в реальной клинической практике, так и неудовлетворительная приверженность пациентов к выполнению рекомендаций по изменению образа жизни и недостаточная вовлеченность в процесс лечения [4].

В свете вышесказанного важность соблюдения баланса между достижением оптимального контроля гликемии, с одной стороны, и адекватностью комбинированной лекарственной терапии, с другой стороны, для предупреждения развития осложнений СД не вызывает сомнений. Современный арсенал сахароснижающей терапии позволяет в большинстве случаев учесть не только специфику течения СД2, его длительность, риск развития тяжелых гипогликемий, но и наличие коморбидной патологии, управление которой играет немаловажную прогностическую роль и, соответственно, определяет выбор оптимальной стратегии терапии с использованием того или иного класса сахароснижающих препаратов. Инсулинотерапия (ИТ) представляет собой одну из терапевтических опций, позволяющих эффективно бороться с глюкозотоксичностью и достигать поставленных задач по снижению гипергликемии и удержанию ее показателей в диапазоне целевых значений [5]. Инсулин коммерчески доступен для использования у пациентов с СД2 с 20-х гг. прошлого столетия и к настоящему времени все еще занимает значительную долю в структуре медикаментозной терапии пациентов с СД2 [5]. Так, согласно базе данных клинико-эпидемиологического мониторинга СД на территории РФ, ИТ занимает 18,3% в структуре терапии СД2[1]. Однако хорошо известно и то, что ИТ сопровождается развитием ряда серьезных нежелательных явлений, в первую очередь таких, как увеличение массы тела, повышение риска гипогликемий [5]. Накопленные данные демонстрируют, что суточная доза экзогенного инсулина и длительность его получения, определяемая тяжестью состояния пациентов с СД2, которым назначена ИТ, ассоциированы с увеличением риска развития СС событий и летальности [6–10]. В работе, изучавшей взаимосвязи между различными режимами сахароснижающей терапии и СС исходами, было продемонстрировано, что у пациентов с СД2 через 6 и 12 месяцев после старта ИТ отмечалось 2- и 3-кратное увеличение риска основных неблагоприятных СС событий соответственно [10]. Эти данные также находят подтверждение в результатах хорошо известного исследования ACCORD, в котором было показано, что риск СС осложнений у включенных в исследование пациентов возрастал пропорционально увеличению суточной дозы инсулина: увеличение дозы на 1 МЕ/кг/день ассоциировалось с увеличением риска развития СС смерти более чем в 2 раза [7]. Одним из объяснений результатов, полученных в исследовании, является возрастающий риск развития осложнений, включая гипогликемию, у пациентов с СД2, получающих ИТ, ввиду исходной тяжести и наличия коморбидных состояний, характерных для этой популяции. В еще одной работе, проведенной на базе крупного регистра Kaiser Permanente T2D и включающей пациентов, находящихся на ИТ, было показано, что в этой популяции больных наблюдалось 2,5-кратное увеличение основных неблагоприятных СС событий по сравнению с пациентами, не получавшими инсулин, притом что указанный риск возрастал пропорционально увеличению длительности ИТ [8].

Помимо вышесказанного, пациенты на ИТ, не достигающие контроля гликемии, представляют собой определенные сложности для врачей в вопросе выбора оптимальных средств для интенсификации терапии. С этой точки зрения сочетание ИТ и ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГЛТ-2) является обоснованным, ввиду инсулиннезависимого механизма действия этих препаратов, основанного на снижении реабсорбции глюкозы в проксимальных канальцах почек [11][12], что позволяет, наряду с улучшением показателей гликемии, снизить инсулинорезистентность и связанную с ней глюкозотоксичность в данной популяции пациентов.

Таким образом, применение иНГЛТ-2 у данной метаболически уязвимой категории пациентов с СД2 может рассматриваться не только как средство в достижении целевых значений гликемии, но и как путь преодоления необходимости дальнейшей эскалации дозы инсулина и усложнения режима ИТ, что прогностически крайне важно с точки зрения снижения риска развития СС осложнений, представляющих собой самую значимую причину инвалидизации и смертности указанной категории пациентов с СД2 [8][9].

Эффективность и безопасность представителей класса иНГЛТ-2 в качестве добавления к терапии инсулином у пациентов с СД2 с неконтролируемой гипергликемией изучена в целом ряде рандомизированных исследований, что делает возможным проведение сравнительного сетевого метаанализа (СМА) для непрямого сопоставления эффективности каждого иНГЛТ-2 в снижении гипергликемии в данной группе пациентов и оценки их безопасности. Целью представляемого нами СМА было количественное сравнение эффективности и безопасности иНГЛТ-2 в качестве дополнительной терапии к инсулину у пациентов с СД2.

МЕТОДЫ

Стратегия поиска

Данный СМА был проведен в соответствии с Cochrain A Network Meta-Analysis Toolkit с использованием языка программирования R 4.2.2 с использованием специализированного пакета Netmeta [13][14].

Двумя авторами производился поиск в открытых электронных источниках биомедицинской информации (PubMed, Scopus) и на сайте clinicaltrials.gov за период времени, начиная с января 2011-го по декабрь 2022 гг., имеющихся публикаций по результатам рандомизированных контролируемых клинических исследований (РКИ), в которых изучалась эффективность и безопасность терапии иНГЛТ-2 (дапаглифлозина, эмпаглифлозина, канаглифлозина, ипраглифлозина, лусеоглифлозина, эртуглифлозина) у пациентов с диагнозом СД2, не достигающих контроля гликемии на терапии инсулином и потребовавших ее интенсификации, которая представляла собой назначение препаратов класса иНГЛТ-2 по меньшей мере в течение 16-недельного периода.

В СМА включались данные, полученные в исследуемых группах, в которых использовались наименьшие из доступных дозировок иНГЛТ-2 (ипраглифлозин 50 мг, дапаглифлозин 5 мг, эмпаглифлозин 10 мг, эртуглифлозин 5 мг, лусеоглифлозин 2,5 мг). Причиной такого подхода явился тот факт, что данные по применению лусеоглифлозина в указанной выше популяции получены, в подавляющем большинстве случаев, в РКИ, в которых исследовалась минимальная дозировка лусеоглифлозина 2,5 мг. В качестве группы сравнения во всех исследованиях пациенты получали плацебо в дополнение к стандартной антигипергликемической терапии, включавшей ИТ. Первичной переменной для оценки эффективности исследуемой терапии явилось изменение среднего значения HbA1c к концу периода наблюдения по сравнению с исходными значениями. Основными вторичными переменными были: изменения средних значений глюкозы плазмы крови натощак (ГПН), массы тела и АД, а также суточной дозы инсулина. При анализе данных по безопасности проводили сравнительную оценку частоты развития гипогликемий, инфекции мочевыводящих путей и урогенитальных инфекций, гиповолемий. Экстракция данных, на основании которых выполнялся метастатистический анализ, производили из идентифицированных и включенных в метаанализ публикаций. Из каждой отобранной для метастатистического анализа публикации производилась экстракция данных, касающихся следующих характеристик: дизайн исследования, характеристики включенных пациентов, тип вмешательства (включая иНГЛТ-2 в группе интервенции и препарата, использовавшегося в качестве сравнения), оцениваемые конечные точки и время с момента старта терапии до ее окончания в рамках фазы «ослепления».

Синтез и анализ данных

СМА проведен с использованием специализированного программного обеспечения Stata и пакета network meta, а также дополнительного пакета Stata network graphs.

В данном СМА при проведении сравнительной оценки эффективности и безопасности иНГЛТ-2 между собой выполняли расчет средней разницы оцениваемых величин с указанием соответствующего 95% доверительного интервала (ДИ) для каждой пары сравнения. При выполнении непрямого сравнительного анализа использовалась модель случайных эффектов.

При проведении СМА также использовалась методика SUCRA (Surface Under the Cumulative RAnking curve) для ранжирования оцениваемых вмешательств в отношении их влияния на первичные и вторичные параметры клинической эффективности и безопасности. Чем выше и ближе к 1,0 было значение ранга, тем больше вероятность того, что указанная терапия занимает наивысшую позицию среди других или находится среди терапевтических опций, занимающих наивысшие позиции в отношении влияния на изучаемый результат. Чем ближе значение к 0,0, тем больше была вероятность того, что изучаемая терапия занимает наименьший ранг или находится среди опций, занимающих низшие позиции в ранжировании [15].

При проведении анализа эффективности и безопасности выполнялось построение диаграммы, показывающей взаимодействие между публикациями, включенными в СМА. В узлах диаграммы отражались исследуемые группы лечения, а линиями отображены выявленные прямые сравнения, включенные в дальнейшем в непрямой, метастатистический анализ.

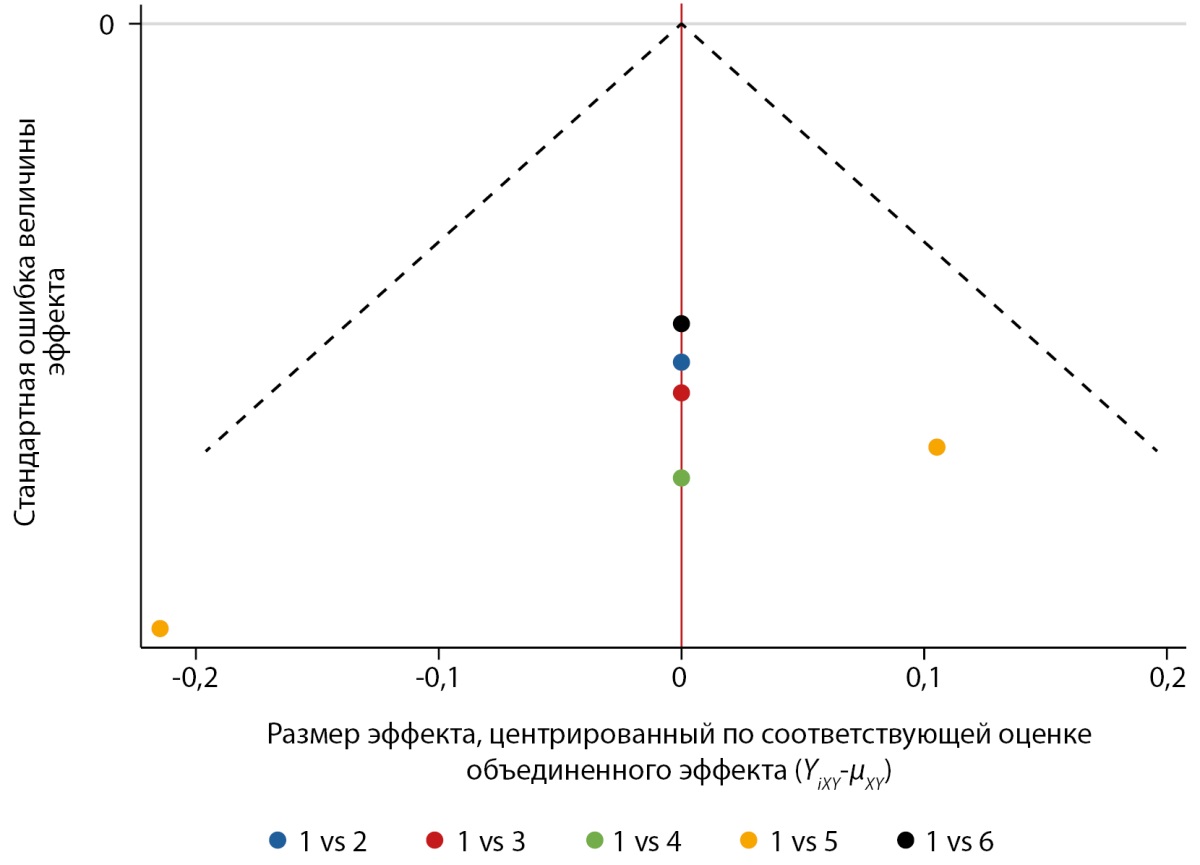

При изучении потенциальных систематических ошибок, связанных с пропуском данных во включенных в СМА публикациях, выполнялось построение воронкообразного графика [16]. При отсутствии предвзятости публикации предполагалось, что исследования с высокой точностью будут отображены вблизи центрального значения, а исследования с низкой точностью будут равномерно распределены по обе стороны от центрального значения, создавая воронкообразное распределение, что может указывать на наличие систематической ошибки в публикации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поиск литературы

В результате поисковой стратегии нами было идентифицировано шесть полнотекстовых публикаций на английском языке, описывающих результаты шести РКИ, в которых изучалась эффективность и безопасность препаратов иНГЛТ-2, применяемых у пациентов с СД2 в качестве дополнительной сахароснижающей терапии по поводу неконтролируемой гликемии на ИТ. В метастатистический анализ конечных точек эффективности были включены данные из всех шести публикаций [11][12][17–20], в анализ безопасности вошли данные пяти из шести выявленных работ [11][17–20] (табл. 1). Данные одной публикации (Sone с соавт. 2019) по эмпаглифлозину не были включены в анализ по безопасности, в связи с тем, что отражали результаты на 52 неделе наблюдения, что значительно превышало таковой в оставшихся пяти исследованиях (16–24 недели).

Таблица 1. Статьи, включенные в анализ

Автор, год | Страна | Интервенция* | |

1 | Seino, 2018 | Япония | лусеоглифлозин |

2 | Ishihara, 2016 | Япония | ипраглифлозин |

3 | Wilding, 2012 | Европа, Северная Америка | дапаглифлозин |

4 | Sone, 2019 | Япония | эмпаглифлозин |

5 | Rosenstock, 2015 | Дания, Франция, Ирландия, Корея, Португалия, Великобритания, США | эмпаглифлозин |

6 | Lingvay, 2021 | США, Франция, Германия, Швеция | эртуглифлозин |

Примечание. * Во всех публикациях группа интервенции — иНГЛТ-2 + инсулин; группа сравнения — плацебо + инсулин.

Основные характеристики, отображающие ключевые элементы дизайна и популяции пациентов, включенных в исследования, отображены в табл. 2. В среднем возраст пациентов, вошедших в данный СМА, составил от 57 до 65 лет, число мужчин преобладало над числом женщин в большинстве исследований.

Таблица 2. Особенности дизайна и основные характеристики популяций включенных исследований

Автор, год | Интервенция* | Иная сахароснижающая терапия | Длительность двойного слепого периода (нед.) | Длительность расширенного периода (нед.) | Режим ИТ | Средняя суточная доза инсулина, Ед/д | Группа вмешательства | Группа плацебо | |||||

Кол-во субъектов | Средний возраст (лет) | Пол М/Ж (%) | Кол-во субъектов | Средний возраст (лет) | Пол М/Ж (%) | ||||||||

1 | Seino, 2018 | лусеоглифлозин | Не допускалась | 16 | 36 | ГС — 21% Б — 79% | 17,5 | 159 | 57,4 | 70,4/29,6 | 74 | 57,1 | 68,9/21,1 |

2 | Ishihara, 2016 | ипраглифлозин | +/- иДПП4 | 16 | n/a | ГС — 30% Б — 64% НПХ — 6,5% | 21 | 175 | 58,7 | 62,5/37,5 | 87 | 59,2 | 58,6/41,4 |

3 | Wilding, 2012 | дапаглифлозин | +/- другие ССП | 24 | 24 | Б —14,4% Бо — 85,6% | 44,3 | 211 | 59,3 | 47,4/52,6 | 193 | 58,8 | 49,2/50,8 |

4 | Sone, 2019 | эмпаглифлозин | Не допускалась | 16 | 36 | Б —47,7% ГС — 18,6% Б+ 32,6% | 32,1 | 86 | 58,3 | 73,3/26,7 | 90 | 59,1 | 76,7/23,3 |

5 | Rosenstock, 2015 | эмпаглифлозин | МЕТ/СМ только | 18 | 60 | Б — 100% | 45,1 | 169 | 58,6 | 55/45 | 170 | 58,1 | 53/47 |

6 | Lingvay, 2021 | эртуглифлозин | МЕТ только | 18 | n/a | ББо — 76,7% Б — 23,3% | 18 | 348 | 64,6 | 65,8/34,2 | 347 | 64,8 | 68,3/31,7 |

Примечание. ГС — готовые смеси; Б — базальный инсулин; Бо — болюсная ИТ; ББо — базис-болюсная ИТ; Б+ — базальный инсулин плюс прандиальный; ИТ — инсулинотерапия; НПХ — ИТ среднего действия; иДПП4 – ингибиторы дипептидилпептидазы-4; ССП — сахароснижающие препараты; МЕТ — метформин; СМ — сульфонилмочевина.

Построенный воронкообразный график, отражающий степень риска, связанную с потенциальной возможностью искажения полученных результатов во включенных публикациях (publication bias) по причине пропуска или предвзятого репортирования данных, показывает, что все публикации, за исключением, возможно, Sone и соавт, 2019 [12], и Rosenstock и соавт., 2015 [19], являются исследованиями с высокой точностью репортирования результатов (рис. 1). Все публикации, включенные в СМА, сконцентрированы внутри так называемой пирамиды, располагаясь преимущественно по линии «центрального значения», что отражает отсутствие предвзятости в репортировании исходов и, таким образом, указывает на высокое качество данных, использованных в СМА.

Рисунок 1. Воронкообразный график: изменение гликированного гемоглобина (%) через 16–24 недели лечения по сравнению с исходным уровнем.

Примечание. Обозначения: 1 — плацебо; 2 — дапаглифлозин; 3 — ипраглифлозин; 4 — лусеоглифлозин; 5 — эмпаглифлозин; 6 — эртуглифлозин.

Анализ эффективности при непрямом сравнении

Изменение уровня гемоглобина A1c (%)

При проведении непрямого сравнительного анализа, описывающего размер клинического эффекта в отношении снижения HbA1c пяти представителей класса иНГЛТ-2, было продемонстрировано, что для большинства пар сравнения не получено статистически значимой разницы в снижении данного параметра. Только в паре сравнения «лусеоглифлозин-дапаглифлозин» лусеоглифлозин демонстрирует значимо более выраженное, по сравнению с дапаглифлозином, снижение HbA1c (разница средних значений HbA1c -0,63%; p=0,0363) (табл. 3). Таким образом, результаты непрямого сравнения иНГЛТ-2 между собой по влиянию на величину HbA1c у пациентов с СД2, получающих ИТ, позволяют сделать вывод о сопоставимой эффективности включенных в анализ представителей класса иНГЛТ2, в том числе лусеоглифлозина. Распределение препаратов в убывающем порядке по эффективности в отношении снижения HbA1c, согласно полученным результатам, следующее: лусеоглифлозин — ипраглифлозин — эмпаглифлозин — эртуглифлозин — дапаглифлозин — плацебо.

Таблица 3. Результаты сетевого метаанализа. Первичная переменная: разница среднего значения гликированного гемоглобина (%)

Дапаглифлозин | Ипраглифлозин | Лусеоглифлозин | Эртуглифлозин | Эмпаглифлозин | |

Эмпаглифлозин | - 0,28 | 0,28 | 0,35 | -0,20 | - |

Эртуглифлозин | - 0,08 | -0,48 | 0,55 | - | |

Лусеоглифлозин | -0,63 | -0,07 | - | ||

Ипраглифлозин | -0,56 | - | |||

Дапаглифлозин | - |

Примечание. Для каждой пары указано значение разницы средних величин (MD) для параметра «изменение HbA1c». Отрицательная величина указывает, что препарат в строке снижал HbA1c (%) более выраженно по сравнению с препаратом в столбце. Положительная величина — на более выраженное снижение на препарате в столбце по сравнению с препаратом в строке. Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия в парах.

В рамках данного СМА нами производилось ранжирование препаратов по эффективности в отношении снижения значений HbA1c с помощью оценки площади под кумулятивной ранжирующей кривой (SUCRA). Результаты представлены в табл. 4, согласно которым лусеоглифлозин имеет наибольшую, 57,2%, вероятность быть наиболее эффективным в отношении контроля гликемии среди других представителей иНГЛТ-2 (SUCRA 89,0), ранг 1,6. За ним следует ипраглифлозин, который имеет 38,8% вероятность быть наиболее эффективным среди сравниваемых препаратов (SUCRA 84,0), ранг 1,8. Эмпаглифлозин имеет 3,1% вероятность быть наиболее эффективным среди сравниваемых препаратов (SUCRA 56,6), ранг 3,2, а вероятность быть наиболее эффективным среди сравниваемых препаратов у эртуглифлозина и дапаглифлозина равна 0,7% (SUCRA 38,2), ранг 4,1 и 0,2% (SUCRA 32,0), ранг 4,4 соответственно.

Таблица 4. Ранжирование вероятностей: изменение гликированного гемоглобина (%) через 16–24 недели лечения по сравнению с исходным уровнем

Тип интервенции | SUCRA | Вероятность быть лучшим | Ранг |

плацебо | 0,2 | 0,0 | 6,0 |

дапаглифлозин | 32,0 | 0,2 | 4,4 |

эртуглифлозин | 38,2 | 0,7 | 4,1 |

эмпаглифлозин | 56,6 | 3,1 | 3,2 |

ипраглифлозин | 84,0 | 38,8 | 1,8 |

лусеоглифлозин | 89,0 | 57,2 | 1,6 |

Примечание. Обобщая результаты как непрямого сравнения, так и анализа ранжирования вероятностей наибольшего влияния на исход (снижение HbA1c (%)), следует отметить, что все пять иНГЛТ-2 характеризуются сопоставимым между собой антигипергликемическим эффектом при использовании в популяции пациентов с СД2, получавшим ИТ и потребовавших ее интенсификации с использованием класса иНГЛТ-2. Однако лусеоглифлозин, при прочих равных, демонстрирует наивысшую вероятность быть наиболее эффективным в отношении влияния на снижение величины HbА1с среди других иНГЛТ-2 согласно проведенному ранжированию.

Изменение уровня глюкозы в плазме крови натощак

Результаты непрямого сравнения иНГЛТ-2 между собой в отношении антигипергликемической эффективности, и, в частности, в снижении уровня ГПН, отражены в табл. 5. Продемонстрировано, что из всех пар сравнения ипраглифлозин, лусеоглифлозин и эмпаглифлозин статистически более выраженно снижали значение ГПН в сравнении с эртуглифлозином. При этом все препараты имели статистически значимое превосходство в снижении указанного показателя по сравнению с плацебо.

Таблица 5. Результаты сетевого метаанализа. Изменение уровня глюкозы плазмы натощак (мг/дл) через 16–18 недель лечения по сравнению с исходным уровнем

Ипраглифлозин | Лусеоглифлозин | Эртуглифлозин | Эмпаглифлозин | |

Эмпаглифлозин | 6,9 | 5,7 | -13,0 | - |

Эртуглифлозин | 19,9 | 18,7 | - | |

Лусеоглифлозин | 1,2 | - | ||

Ипраглифлозин | - |

Примечание. Для каждой пары указано значение разницы средних величин (MD) для параметра «изменение глюкозы плазмы натощак». Отрицательная величина указывает, что препарат в строке снижал ГПН более выраженно по сравнению с препаратом в столбце. Положительная величина — на более выраженное снижение на препарате в столбце по сравнению с препаратом в строке. Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия в парах.

При проведении анализа ранжирования вероятностей (SUCRA) для каждого включенного в СМА иНГЛТ-2 быть наиболее эффективным в отношении снижения ГПН мы получили следующую последовательность. Наилучшую вероятность, 51,8% (SUCRA 84,7), продемонстрировал ипраглифлозин, ранг 1,6. За ним следовал лусеоглифлозин, с вероятностью быть наиболее эффективным среди иНГЛТ-2, равной 43% (SUCRA 81,2), ранг 1,7, за которым с большим разрывом в значении вероятности следовал эмпаглифлозин (5,2%) и далее эртуглифлозин и дапаглифлозин (вероятность для обоих 0%).

Изменение массы тела

Оценка влияния терапии с использованием иНГЛТ-2 у пациентов, получающих инсулин, на изменение массы тела (кг) через 16–24 недели лечения по сравнению с исходным уровнем показала, что все пять представителей, включенных в анализ, имели статистически значимое превосходство в снижении массы тела в сравнении с плацебо. При проведении непрямого сравнения иНГЛТ-2 друг с другом только эмпаглифлозин демонстрировал статистически значимо более выраженное снижение массы тела при сравнении с ипраглифлозином (p=0,0145). В остальных парах сравнения ни один из иНГЛТ-2 не продемонстрировал значимого преимущества перед другими (табл. 6).

Таблица 6. Результаты сетевого метаанализа. Изменение массы тела (кг) через 16–18 недель лечения по сравнению с исходным уровнем

Дапаглифлозин | Ипраглифлозин | Лусеоглифлозин | Эртуглифлозин | Эмпаглифлозин | |

Эмпаглифлозин | 0,35 | -0,74 | -0,51 | -0,18 | - |

Эртуглифлозин | - 0,17 | -0,56 | -0,33 | - | |

Лусеоглифлозин | 0,16 | -0,23 | - | ||

Ипраглифлозин | 0,39 | - | |||

Дапаглифлозин | - |

Примечание. Для каждой пары указано значение разницы средних величин (MD) для параметра «масса тела». Отрицательная величина указывает, что препарат в строке снижал массу тела более выраженно по сравнению с препаратом в столбце. Положительная величина — на более выраженное снижение на препарате в столбце по сравнению с препаратом в строке. Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия в парах.

Результаты анализа ранжирования препаратов в отношении вероятности быть наиболее эффективным в снижении массы тела показывают, что наибольшей вероятностью и лучшим рангом в отношении этой переменной обладал эмпаглифлозин (59,2% и 1,6, соответственно). Далее следовал эртуглифлозин (вероятность быть лучшим — 24,7%, ранг — 2,2), на третьем месте был дапаглифлозин (вероятность — 14,4%, ранг — 2,9), после которого шел лусеоглифлозин (вероятность — 1,7%, ранг — 3,6).

Изменение систолического и диастолического АД (мм рт.ст.) через 16–18 недель лечения по сравнению с исходным уровнем

Только четыре из шести отобранных для данного СМА публикаций содержали данные по изменению систолического и диастолического АД к концу исследований в сравнении с исходными значениями: две публикации по эмпаглифлозину и по одной публикации по эртуглифлозину и лусеоглифлозину [12][17][19][20]. Непрямое сравнение не выявило статистически значимого превосходства какого-либо из трех иНГЛТ-2 в отношении изменения АД через 16–18 недель лечения (табл. 7). При этом все включенные в анализ иНГЛТ-2 при сравнении с плацебо демонстрировали статистически значимое снижение АД.

Таблица 7. Результаты сетевого метаанализа. Изменение артериального давления через 16–18 недель лечения по сравнению с исходным уровнем

Лусеоглифлозин | Эртуглифлозин | Эмпаглифлозин | |

Эмпаглифлозин | 1,6 | 0,4 | - |

Эртуглифлозин | 1,2 | - | 1,0 |

Лусеоглифлозин | - | -1,9 | -0,9 |

Примечание. Для каждой пары указано значение разницы средних величин (MD) для параметра «АД». В верхне-левой части представлены данные по разнице средних величин систолического АД, в нижне-правой — диастолического. Отрицательная величина MD показывает, что препарат в строке снижал АД более выраженно по сравнению с препаратом в столбце. Положительная величина — на более выраженное снижение на препарате в столбце по сравнению с препаратом в строке. Ни одна из пар сравнения не продемонстрировала статистической значимости различий в снижении систолического АД и диастолического АД.

Изменение средней суточной дозы инсулина

Анализ динамики изменения средней суточной дозы инсулина (ЕД/мл/сут) был проведен только для трех, включенных в СМА, иНГЛТ-2, публикации по которым содержали необходимые для анализа данные: дапаглифлозин (1 публикация), эртуглифлозин (1 публикация) и лусеоглифлозин (1 публикация) [11][17][20]. В публикации Lingvay, 2021 [20], нет указания о превосходстве эртуглифлозина над плацебо в отношении изменения средней дневной дозы инсулина через 18 недель лечения по сравнению с исходным уровнем. При прямом сравнении с плацебо дапаглифлозин и лусеоглифлозин продемонстрировали статистически значимое снижение суточной дозы инсулина на 1,2 и 6,3 ЕД/мл соответственно. При непрямом сравнении дапаглифлозин продемонстрировал статистически значимое более выраженное снижение средней суточной дозы инсулина в сравнении с лусеоглифлозином и эртуглифлозином (табл. 8).

Таблица 8. Результаты СМА. Изменение средней суточной дозы инсулина у пациентов, получающих дополнительную терапию ингибиторами натрий-глюкозного котранспортера 2 типа

Лусеоглифлозин | Эртуглифлозин | Дапаглифлозин | |

Дапаглифлозин | -5,08 | -5,88 | - |

Эртуглифлозин | 0,8 | - | |

Лусеоглифлозин | - |

Примечание. Для каждой пары указано значение разницы средних величин (MD) для параметра «средняя суточная дозировка инсулина». Отрицательная величина MD показывает, что препарат в строке снижал суточную дозировку инсулина более выраженно по сравнению с препаратом в столбце. Положительная величина — на более выраженное снижение на препарате в столбце по сравнению с препаратом в строке. Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия в парах.

Результаты анализа ранжирования препаратов в отношении вероятности быть более эффективным в снижении средней суточной дозы инсулина показывают, что наибольшей вероятностью и лучшим рангом в отношении этой переменной обладал дапаглифлозин (100% и 1,0 соответственно). Далее следовал лусеоглифлозин (вероятность быть более эффективным — 0,0%, ранг — 2,1), и на третьем месте был эртуглифлозин (вероятность — 0,0%, ранг — 3,1).

Анализ конечных точек по безопасности

Для непрямого сравнения иНГЛТ-2 в отношении частоты развития основных событий, входящих в состав конечных точек безопасности, было включено пять идентифицированных публикаций, предоставляющих необходимые данные для проведения СМА [11][17–20]. Одна публикация не была включена в непрямой сравнительный анализ по конечным точкам безопасности по причине того, что имеющиеся в ней данные по частоте развития событий безопасности относятся к 52 неделе исследования, что соответствовало периоду открытого приема эмпаглифлозина во всех группах, включая группу плацебо [10]. Также одна статья, описывающая эффективность и безопасность использования дапаглифлозина в популяции интереса, была исключена из СМА, оценивающего частоту развития гипогликемий между представителями класса иНГЛТ-2, по причине предоставления данных по этой точке безопасности только к 48 неделе исследования, что превышало исходно заданный горизонт наблюдения в 16–24 неделе [11].

Гипогликемия

При проведении прямого и непрямого сравнения частоты возникновения гипогликемии данный показатель оценивался как количество пациентов с хотя бы одним установленным эпизодом гипогликемии. В результате СМА данных было показано, что только ипраглифлозин при сравнении с группой плацебо повышал риск развития гипогликемии (отношение рисков (ОР) 1,99, 95% ДИ от 1,15 до 3,45), в то время как для остальных иНГЛТ-2 не получено статистически значимой разницы в риске развития гипогликемии по сравнению с плацебо (табл. 9). При непрямом сравнении иНГЛТ-2 друг с другом в отношении данной переменной показано, что риск гипогликемии на эмпаглифлозине (ОР=0,48, 95% ДИ от 0,24 до 0,96) и эртуглифлозине (ОР=0,53, 95% ДИ от 0,30 до 0,95) был значимо ниже такового на терапии ипраглифлозином. Риск развития гипогликемии на лусеоглифлозине значимо не отличался от такового ни в сравнении с группой плацебо, ни при сравнении с другими иНГЛТ-2 (табл. 9).

Таблица 9. Результаты сетевого метаанализа. Отношение рисков развития гипогликемии при прямом и непрямом сравнении ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа

Ипраглифлозин | Лусеоглифлозин | Эртуглифлозин | Эмпаглифлозин | |

Эмпаглифлозин | 0,48 | 0,62 | 0,9 | - |

Эртуглифлозин | 0,53 | 0,68 | - | |

Лусеоглифлозин | 1,29 | - | ||

Ипраглифлозин | - | |||

Плацебо | 1,99 | 1,54 | 1,05 | 0,95 |

Примечание. Для каждой пары указано значение ОР для параметра «гипогликемия». Величина ОР менее единицы указывает, что препарат в строке имел меньший риск развития гипогликемии по сравнению с препаратом в столбце. Величина ОР более единицы указывает, что препарат в столбце имел больший риск развития гипогликемии по сравнению с препаратом в строке. Результаты прямых сравнений иНГЛТ-2 vs плацебо указаны в соответствующей строке. ОР более единицы указывает на повышенный риск развития гипогликемии для препарата в столбце, менее единицы — на меньший риск для препарата в столбце. Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия в парах.

При выполнении SUCRA анализа, позволяющего ранжировать сравниваемые иНГЛТ-2 по данному параметру безопасности, в числе наименее безопасных первое место занимает ипраглифлозин (SUCRA 0,92), а наиболее безопасным в отношении гипогликемии стал эмпаглифлозин с величиной SUCRA, равной 0,22. Для лусеоглифлозина величина ранжирования составила 0,72.

Гиповолемия

В данный анализ были включены три публикации, содержащие необходимые для сравнительного анализа данные по частоте развития гиповолемий в обозначенных исследованиях: по эртуглифлозину, ипраглифлозину и лусеоглифлозину — по одной публикации [17][18][20]. Ни для одного из сравниваемых в рамках этого анализа препаратов не установлено значимых различий по риску развития гиповолемии — ни при сравнении с плацебо, ни при проведении сетевого непрямого сравнения друг с другом (табл. 10).

Таблица 10. Результаты сетевого метаанализа. Отношение рисков при прямом и непрямом сравнении ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа в отношении риска развития гиповолемии

Ипраглифлозин | Лусеоглифлозин | Эртуглифлозин | |

Эртуглифлозин | 0,7 | 0,43 | - |

Лусеоглифлозин | 1,64 | - | |

Ипраглифлозин | - | ||

Плацебо | 1,99 | 3,26 | 1,4 |

Примечание. Для каждой пары указано значение ОР для параметра «гиповолемия». Для непрямого сравнения: величина ОР менее единицы указывает, что препарат в строке имел меньший риск развития гиповолемии по сравнению с препаратом в столбце. Величина ОР более единицы указывает, что препарат в столбце имел меньший риск развития гиповолемии по сравнению с препаратом в строке. Результаты прямых сравнений иНГЛТ-2 vs плацебо указаны в соответствующей строке: ОР более единицы указывает на повышенный риск развития гиповолемии для препарата в столбце, менее единицы — на меньший риск для препарата в столбце. Не отмечено статистически значимых различий между парами и при сравнении с плацебо.

Инфекция мочевыводящих путей и генитальные инфекции

Прямой и непрямой сравнительные анализы проведены для четырех иНГЛТ-2, для которых были доступны данные по частоте развития урогенитальных инфекций в публикациях: дапаглифлозин, ипраглифлозин, лусеоглифлозин, эртуглифлозин [11][17][18][20]. В отношении риска развития инфекций мочевыводящих путей не установлено значимых различий ни для одного из сравниваемых в рамках этого анализа препаратов — ни при сравнении между собой (табл. 11), ни в сравнении с плацебо. Напротив, для генитальных инфекций дапаглифлозин статистически значимо повышал риск развития данного рода осложнений почти в четыре раза по сравнению с плацебо (ОР=3,95, 95% ДИ от 1,35 до 11,53), тогда как для других представителей класса, включенных в анализ, разница в частоте генитальных инфекций в сравнении с плацебо не была значимой. Более того, ни один из четырех иНГЛТ-2 не продемонстрировал значимую разницу в отношении риска генитальных инфекций при непрямом сравнении друг с другом (табл. 11).

Таблица 11. Результаты сетевого метаанализа. Отношение рисков при непрямом сравнении ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа в отношении риска развития генитальных инфекций и инфекций мочевыводящих путей

Дапаглифлозин | Ипраглифлозин | Лусеоглифлозин | Эртуглифлозин | |

Эртуглифлозин | 2,71 | 2,56 | 5,26 | - |

Лусеоглифлозин | 0,51 | 0,47 | - | 0,95 |

Ипраглифлозин | 1,07 | - | 0,56 | 0,53 |

Дапаглифлозин | - | 1,88 | 1,06 | 1,01 |

Примечание. В верхне-левой части отражены ОР по параметру «инфекции мочевыводящих путей», в нижне-правой — по «генитальным инфекциям». Величина ОР менее единицы указывает, что препарат в столбце имел меньший риск развития инфекций по сравнению с препаратом в строке. Величина ОР более единицы указывает, что препарат в столбце имел больший риск развития инфекций по сравнению с препаратом в строке. Не отмечено статистически значимых различий между парами.

Согласно ранжированию препаратов по убыванию величины SUCRA, эртуглифлозин получил лучшую оценку безопасности (SUCRA 0,16) в отношении риска развития инфекций мочевыводящих путей, тогда как наилучшая оценка по безопасности в отношении генитальных инфекций в популяции пациентов с СД2, получающих иНГЛТ-2 в добавление к ИТ, наблюдалась у лусеоглифлозина (SUCRA 0,55).

ОБСУЖДЕНИЕ

В данный СМА были включены результаты РКИ с участием пациентов с диагнозом СД2, которые не достигали контроля гликемии на терапии инсулином и требовали интенсификации терапии. В качестве требуемой дополнительной к инсулину сахароснижающей терапии пациенты получали иНГЛТ-2. Спецификой указанного СМА явилось то, что в него вошли только результаты, продемонстрированные для наименьших дозировок иНГЛТ-2: ипраглифлозин 50 мг, лусеоглифлозин 2,5 мг, дапаглифлозин 5 мг, эмпаглифлозин 10 мг, эртуглифлозин 5 мг. Обоснованием такого подхода явился тот факт, что данные по применению лусеоглифлозина в указанной популяции получены в подавляющем большинстве случаев в РКИ, в которых исследовалась наименьшая его дозировка 2,5 мг.

Основные результаты данного СМА продемонстрировали отсутствие значимой разницы между большинством пар непрямого сравнения иНГЛТ-2 друг с другом по влиянию на снижение HbA1c в популяции пациентов с СД2, получающих ИТ. Только для пары «лусеоглифлозин-дапаглифлозин» первый снижал значимо более выраженно указанный показатель на 0,63% в сравнении со вторым иНГЛТ-2. Указанная разница в пользу лусеоглифлозина, на наш взгляд, может быть объяснена отличиями в исходных характеристиках пациентов, включенных в исследования, вошедшие в СМА. Пациенты в исследовании с дапаглифлозином были более пожилыми (средний возраст 59,3 vs 57,4 года) и с большей длительностью СД (средняя продолжительность СД 13,1 vs 11,7 года) по сравнению с пациентами, в исследовании с лусеоглифлозином. Пациенты в исследовании DAPA 006, вошедшего в данный анализ, имели более выраженные исходные нарушения гликемии по сравнению с популяцией в исследовании с лусеоглифлозином, о чем свидетельствует большая исходная величина ГПН (185,0 vs 165,7 мг/дл). Также пациенты исследования с дапаглифлозином исходно требовали большей суточной дозировки инсулина по сравнению с пациентами в исследовании с лусеоглифлозином (77,0 vs 17,5 ЕД/мл/сут) [11][17]. Однако приведенные различия не были проверены на предмет статистической значимости, поэтому должны интерпретироваться с осторожностью, также принимая во внимание, что в реальной клинической практике дапаглифлозин чаще назначается в дозировке 10 мг в сутки, а в данный СМА включались работы на наименьших дозах иНГЛТ-2 по причинам, указанным выше. В целом, по влиянию на HbA1c результаты нашего СМА согласуются с результатами ранее проведенных СМА, сравнивающих различные иНГЛТ-2 по влиянию на параметры гликемического контроля. Так, в проведенном Shyangdan DS и соавт. СМА было показано, что, как в режиме монотерапии, так и в составе комбинированной терапии с метформином, антигипергликемический эффект иНГЛТ-2 был сопоставим для большинства пар сравнения, кроме канаглифлозина, продемонстрировавшего значимо более выраженное снижение HbA1c в сравнении с другими иНГЛТ-2 [21]. Данные, полученные в проведенном нами СМА, в совокупности с приведенными здесь результатами СМА Shyangdan DS и соавт., обогащают наше понимание того, что по влиянию на гипергликемию и, в частности, на такой ее показатель, как уровень HbA1c, подавляющее большинство представителей иНГЛТ2 сопоставимы между собой. Что касается полученных результатов в отношении снижения ГПН при сравнении иНГЛТ-2 между собой, то показано, что эртуглифлозин статистически значимо хуже снижал этот показатель при сравнении с лусеоглифлозином (разница средних величин (MD) 18,7 (7,2) мг/дл, р=0,0093), эмпаглифлозином (MD 13,0 (5,8) мг/дл, р=0,025) и ипраглифлозином (MD 19,9 (7,1) мг/дл, р=0,0049). Остальные иНГЛТ-2 при сравнении между собой продемонстрировали сопоставимые результаты по влиянию на этот показатель при добавлении к ИТ.

Нам представляется важным получение сравнительных данных разных представителей иНГЛТ-2 по влиянию на параметры гликемии у пациентов с СД2, получающих ИТ, ввиду того, что такие пациенты представляют собой уязвимую популяцию пациентов с увеличивающимися рисками развития неблагоприятных СС событий по мере увеличения времени нахождения на ИТ и суточной дозы, необходимой для достижения и удержания адекватных показателей гликемии. Совершенно очевидно, что управление гипергликемией, согласно результатам целого ряда вышедших недавно работ, является крайне важным предиктором развития неблагоприятных СС событий у пациентов с СД2 [22][23]. Так, в ряде работ, основанных на результатах исследований по СС исходам (CVOT), было показано, что между величиной HbA1c и риском развития неблагоприятных СС событий существует прямая зависимость, и, что чем лучше контролировалась гликемия и более выраженно было снижение HbA1c в указанных исследованиях, тем более выраженным в итоге было снижение риска развития неблагоприятных СС событий [24][25]. Обозначенные выводы вторят результатам хорошо всем известного анализа, выполненного на базе данных исследования UKPDS, говорящего о том, что снижение HbA1c на каждый 1% позволяет добиться значимого снижения риска развития смерти, связанной с диабетом, на 21%, развития инфаркта миокарда или инсульта — на 14% и 12% соответственно [23]. В то же время иНГЛТ-2 влияют на множество СС факторов риска за пределами уровня глюкозы: АД, масса тела, висцеральный жир, гиперинсулинемия, жесткость сосудов, альбуминурия, уровень циркулирующей мочевой кислоты. Несомненно, контроль глюкозы остается краеугольным камнем в лечении СД. В то же время следует отметить, что эффекты иНГЛТ-2 на СС события во многом опосредованы не только уменьшением степени гипергликемии, но и механизмами, не связанными с прямым антигипергликемическим эффектом [26]. По этой причине мы провели сравнительный анализ влияния иНГЛТ-2 на такие хорошо всем известные факторы СС риска, как АД и масса тела. Результаты указанного анализа говорят о сопоставимости размера эффекта по снижению как АД, так и массы тела различных иНГЛТ-2. В отсутствие исследований по влиянию на СС исходы как для лусеоглифлозина, так и для ипраглифлозина, сравнение действия различных иНГЛТ-2 на гликемические параметры и другие факторы риска СС осложнений представляется нам оправданным.

Что касается полученных в данном СМА данных, позволяющих сравнить между собой различные представители класса иНГЛТ-2 в отношении основных событий безопасности, то мы увидели, что риск возникновения клинически значимой гипогликемии был сопоставим между всеми включенными в анализ иНГЛТ-2, кроме ипраглифлозина, применение которого сопровождалось статистически значимым повышением риска возникновения гипогликемии при добавлении к инсулину почти в 2 раза по сравнению с плацебо. Указанные находки в целом согласуются с результатами другого СМА по безопасности различных представителей класса иНГЛТ-2, опубликованного в 2023 г. и выполненного Li CX и соавт., в котором также показано, что эмпаглифлозин, дапаглифлозин и эртуглифлозин при сравнении с плацебо не вызывали значимого увеличения развития случаев клинически значимой гипогликемии [27]. При непрямом сравнении между собой в рамках нашего СМА было показано, что терапия эмпаглифлозином и эртуглифлозином сопровождалась значимым снижением риска развития гипогликемии по сравнению с ипраглифлозином, тогда как для лусеоглифлозина различия в сравнении с другими иНГЛТ-2 не были статистически значимыми. В отношении риска развития мочеполовых инфекций находки нашего СМА сопоставимы с уже упомянутой выше работой. Наш анализ показал более чем 3-кратное значимое повышение риска развития генитальных инфекций при приеме дапаглифлозина в сравнении с плацебо, тогда как в СМА, выполненном Li CX и соавт., терапия дапаглифлозином также сопровождалась значимым увеличением риска развития указанного осложнения (ОР 7,08, 95% ДИ от 3,48 до 16,30). Важно подчеркнуть, что при сопоставимости иНГЛТ-2 между собой в отношении инфекций мочеполового тракта, при проведении анализа ранжирования по вероятности быть наименее или наиболее безопасным в отношении указанного параметра, лусеоглифлозин продемонстрировал наилучшее значение SUCRA, равное 0,55, что указывает на то, что, при прочих равных, лусеоглифлозин характеризуется наибольшей вероятностью быть наименее опасным среди проанализированных иНГЛТ-2 в отношении генитальных инфекций. Отсутствие значимого увеличения риска развития урогенитальных инфекций для лусеоглифлозина и ипраглифлозина, по результатам данного СМА, было также продемонстрировано в ранее уже упомянутом СМА, выполненном Li CX и соавт. [27].

Ограничения данного сетевого метаанализа

Проведенный нами СМА имеет ряд ограничений. Число публикаций для включения в сравнительный анализ ограничено теми из них, которые предоставляли данные согласно исходно заданным характеристикам. В первую очередь это продолжительность фазы ослепления от 16 до 24 недель, и второе — наличие в работах данных, позволяющих оценить эффективность и безопасность малых дозировок иНГЛТ-2, используемых в рукавах интервенции. Другим ограничением является невозможность проведения статистической оценки гетерогенности полученных нами результатов, что обусловлено отсутствием замкнутых петель сравнения препаратов между собой. Еще одним ограничением является то, что по ряду параметров не все публикации и отраженные в них данные могли быть учтены, так как в некоторых случаях мы столкнулись с неполноценным репортированием в статьях по некоторым конечным точкам, в частности по частоте возникновения и характере гипогликемий. Другим условным ограничением нашего СМА является то, что половина включенных публикаций содержит результаты, полученные в исследованиях на японской популяции, что обусловлено проведением данных РКИ для лусеоглифлозина и ипраглифлозина только на территории Японии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного СМА демонстрируют в целом сопоставимую между собой антигипергликемическую эффективность ингибиторов НГЛТ-2 в популяции пациентов с СД2, получавших ИТ и потребовавших интенсификации терапии. Все представители класса при непрямом сравнении демонстрировали сопоставимое положительное влияние на снижение массы тела и АД. Согласно результатам СМА, ипраглифлозин, в отличие от других иНГЛТ-2, вызывал значимое увеличение риска развития гипогликемии как при сравнении с плацебо, так и при непрямом сравнении с другими иНГЛТ-2. В данном исследовании дапаглифлозин продемонстрировал значимое повышение риска развития урогенитальных инфекций по сравнению с плацебо. При непрямом сравнении риск развития урогенитальных и мочеполовых инфекций был сопоставим между иНГЛТ-2, вошедшими в сравнительный анализ. Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии значимых различий между иНГЛТ-2 в их клинической антигипергликемической, метаболической и гемодинамической эффективности в обозначенной популяции пациентов с СД2, получающих ИТ. Терапия большинством представителей класса в добавление к инсулину хорошо переносится и не характеризуется значимым увеличением рисков развития тяжелой гипогликемии и других нежелательных реакций, связанных с их приемом. Проведенный СМА продемонстрировал влияние иНГЛТ-2 на возможность снижения суточной дозы ИТ, что может рассматриваться в качестве эффективной альтернативы дальнейшей эскалации дозы инсулина.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конфликт интересов. Статья подготовлена при поддержке компании АО «Сервье» (Россия).

БК и ЕЕ являются штатными сотрудниками медицинского отдела АО «Сервье» (Россия).

Участие авторов. Шестакова М.В. — существенный вклад в концепцию и дизайн исследования, внесение важных правок; Галстян Г.Р. — существенный вклад в концепцию и дизайн исследования, внесение важных правок; Квасников Б.Б. — написание статьи, получение и анализ данных; Ерина Е.Э. — написание статьи, получение и анализ данных. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы

Список литературы

1. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., Железнякова А.В., Исаков М.А., и др. Сахарный диабет в Российской Федерации: динамика эпидемиологических показателей по данным Федерального регистра сахарного диабета за период 2010–2022 гг. // Сахарный диабет. — 2023. — Т. 26. №2. — С. 104-123. https://doi.org/10.14341/DM13035

2. Rawshani A, Rawshani A, Franzén S, et al. Risk Factors, Mortality, and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2018;379(7):633-644. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1800256

3. Brownlee M. Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications. Nature. 2001;414:813–20. https://doi.org/10.1038/414813a

4. Khunti K, Gomes MB, Pocock S, et al. Therapeutic inertia in the treatment of hyperglycaemia in patients with type 2 diabetes: A systematic review. Diabetes Obes Metab. 2018;20(2):427-437. https://doi.org/10.1111/dom.13088

5. Генри Кроненберг и соавт. Эндокринология по Вильямсу. Сахарный диабет и нарушения углеводного обмена; перевод с англ. / Под ред. И.И. Дедова и Г.А. Мельниченко. — М.: Рид Элсивер. 2010 г.

6. Stoekenbroek RM, Rensing KL, Bernelot Moens SJ, et al. High daily insulin exposure in patients with type 2 diabetes is associated with increased risk of cardiovascular events. Atherosclerosis. 2015;240:318-323. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2015.03.040

7. Bonds DE, Miller ME, Bergenstal RM, et al. The association between symptomatic, severe hypoglycaemia and mortality in type 2 diabetes: retrospective epidemiological analysis of the ACCORD study. BMJ. 2010;340:b4909; https://doi.org/10.1136/bmj.b4909

8. Colayco DC, Niu F, McCombs JS, Cheetham TC. A1C and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes: a nested case-control study. Diabetes Care. 2011;34:77-83. https://doi.org/10.2337/dc10-1318

9. Gamble JM, Simpson SH, Eurich DT, Majumdar SR, Johnson JA. Insulin use and increased risk of mortality in type 2 diabetes: a cohort study. Diabetes Obes Metab. 2010;12:47-53. https://doi.org/10.1111/j.1463-1326.2009.01125.x

10. Margolis DJ, Hoffstad O, Strom BL. Association between serious ischemic cardiac outcomes and medications used to treat diabetes. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2008;17(8):753-759. https://doi.org/10.1002/pds.1630

11. Wilding JP, Woo V, Soler NG, et al. Long-term efficacy of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus receiving high doses of insulin: a randomized trial. Ann Intern Med. 2012;156(6):405-415. https://doi.org/10.7326/0003-4819-156-6-201203200-00003

12. Sone H, Kaneko T, Shiki K, et al. Efficacy and safety of empagliflozin as add-on to insulin in Japanese patients with type 2 diabetes: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Diabetes Obes Metab. 2020;22(3):417-426. https://doi.org/10.1111/dom.13909

13. Shim SR, Kim SJ, Lee J, Rücker G. Network meta-analysis: application and practice using R software. Epidemiol Health. 2019;41:e2019013. https://doi.org/10.4178/epih.e2019013

14. Balduzzi S, Rücker G, Nikolakopoulou A, et al. netmeta : An R Package for Network Meta-Analysis Using Frequentist Methods. J Stat Softw. 2023;106(2). https://doi.org/10.18637/jss.v106.i02

15. Mbuagbaw L, Rochwerg B, Jaeschke R, et al. Approaches to interpreting and choosing the best treatments in network meta-analyses. Syst Rev. 2017;6(1):79. https://doi.org/10.1186/s13643-017-0473-z

16. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Cochrane Training. Available from: https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-13#section-13-3-5-2

17. Seino Y, Sasaki T, Fukatsu A, et al. Efficacy and safety of luseogliflozin added to insulin therapy in Japanese patients with type 2 diabetes: a multicenter, 52-week, clinical study with a 16-week, double-blind period and a 36-week, open-label period. Curr Med Res Opin. 2018;34(6):981-994. https://doi.org/10.1080/03007995.2018.1441816

18. Ishihara H, Yamaguchi S, Nakao I, Okitsu A, Asahina S. Efficacy and safety of ipragliflozin as add-on therapy to insulin in Japanese patients with type 2 diabetes mellitus (IOLITE): a multi-centre, randomized, placebo-controlled, double-blind study. Diabetes Obes Metab. 2016;18(12):1207-1216. https://doi.org/10.1111/dom.12745

19. Rosenstock J, Jelaska A, Zeller C, et al. Impact of empagliflozin added on to basal insulin in type 2 diabetes inadequately controlled on basal insulin: a 78-week randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Diabetes Obes Metab. 2015;17(10):936-948. https://doi.org/10.1111/dom.12503

20. Lingvay I, Greenberg M, Gallo S, Shi H, Liu J, Gantz I. Efficacy and safety of ertugliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus and established cardiovascular disease using insulin: A VERTIS CV substudy. Diabetes Obes Metab. 2021;23(7):1640-1651. https://doi.org/10.1111/dom.14385

21. Shyangdan DS, Uthman OA, Waugh N. SGLT-2 receptor inhibitors for treating patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and network meta-analysis. BMJ Open. 2016;6(2):e009417. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-009417

22. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet. 1998;352(9131):837-53. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(98)07019-6

23. Stratton IM, Adler AI, Neil HA, et al. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. BMJ. 2000;321(7258):405-412. https://doi.org/10.1136/bmj.321.7258.405

24. Nauck MA, Quast DR, Wefers J, Meier JJ. GLP-1 receptor agonists in the treatment of type 2 diabetes - state-of-the-art. Mol Metab. 2021;46:101102. https://doi.org/10.1016/j.molmet.2020.101102

25. Giugliano D, Maiorino MI, Bellastella G, et al. Glycemic Control, Preexisting Cardiovascular Disease, and Risk of Major Cardiovascular Events in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: Systematic Review With Meta-Analysis of Cardiovascular Outcome Trials and Intensive Glucose Control Trials. J Am Heart Assoc. 2019;8(12):e012356. https://doi.org/10.1161/JAHA.119.012356

26. Ali A, Bain S, Hicks D, et al. SGLT2 Inhibitors: Cardiovascular Benefits Beyond HbA1c-Translating Evidence into Practice [published correction appears in Diabetes Ther. 2019 Oct;10(5):1623-1624. doi: 10.1007/s13300-019-0670-y]. Diabetes Ther. 2019 Oct;10(5):1595-1622. https://doi.org/10.1007/s13300-019-0657-8

27. Li CX, Liu LY, Zhang CX, et al. Comparative safety of different sodium-glucose transporter 2 inhibitors in patients with type 2 diabetes: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Front Endocrinol (Lausanne). 2023;14:1238399. https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1238399

Об авторах

М. В. ШестаковаРоссия

Шестакова Марина Владимировна - д.м.н., профессор, академик РАНorcid.org/0000-0002-5057-127X.

Москва

Конфликт интересов:

нет

Г. Р. Галстян

Россия

Галстян Гагик Радикович - д.м.н., профессор; Scopus Author ID: 6701438348.

Москва

Конфликт интересов:

нет

Б. Б. Квасников

Россия

Квасников Борис Борисович – руководитель.

Москва

Конфликт интересов:

являются штатными сотрудниками медицинского отдела АО «Сервье» (Россия)

Е. Э. Ерина

Россия

Ерина Екатерина Эдуардовна - медицинский менеджер.

125196, Москва, ул. Лесная, 7

Конфликт интересов:

являются штатными сотрудниками медицинского отдела АО «Сервье» (Россия)

Дополнительные файлы

|

|

1. Рисунок 1. Воронкообразный график: изменение гликированного гемоглобина (%) через 16–24 недели лечения по сравнению с исходным уровнем. | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(261KB)

|

Метаданные ▾ | |

Рецензия

Для цитирования:

Шестакова М.В., Галстян Г.Р., Квасников Б.Б., Ерина Е.Э. Эффективность и безопасность ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа в качестве дополнительной терапии к инсулину у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Результаты сетевого метаанализа. Сахарный диабет. 2024;27(6):543-554. https://doi.org/10.14341/DM13244

For citation:

Shestakova M.V., Galstyan G.R., Kvasnikov B.B., Erina E.E. Efficacy and safety of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors in type 2 diabetes mellitus with inadequate glycemic control on insulin: a network meta-analysis. Diabetes mellitus. 2024;27(6):543-554. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/DM13244

JATS XML

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).